技術交流

每週專題討論日程

| 項次 | 日期 | 題目 | 類別 | 單位 | 導讀者 | 直播連結 | 報告書 | 簡報檔 | 摘要 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2026/02/03 | 從InSAR時間序列到地面運動服務系統(GMS) | 遙測技術與GIS應用 | 減災監測組 | 林耕霈 |

|

|

|

隨著ESA Sentinel-1系列常態且穩定以全球尺度供應開放SAR影像,以國界範圍甚至大陸尺度常態性處理InSAR時間序列,高密度的地表位移測量遂成為各國政府與民間公司提供公共服務與加值服務的重要技術開發議題。結合衛星的升軌與降軌資料,InSAR能提供兩個方向的衛星視線測量(LOS),再輔以GNSS等測量資料校正,大範圍且高密度的呈現地表位移的地面運動系統(Ground Motion Service)應運而生,本講題回顧並綜覽InSAR時間序列技術的發展歷程與GMS服務在國際間的最近動態。 | |

| 2 | 2026/01/27 | 不安定土砂改變河道寬度進而影響河川形貌及土砂運移之研究 | 基礎資料調查與分析 | 國立成功大學 | 賴悅仁 |

|

|

|

|

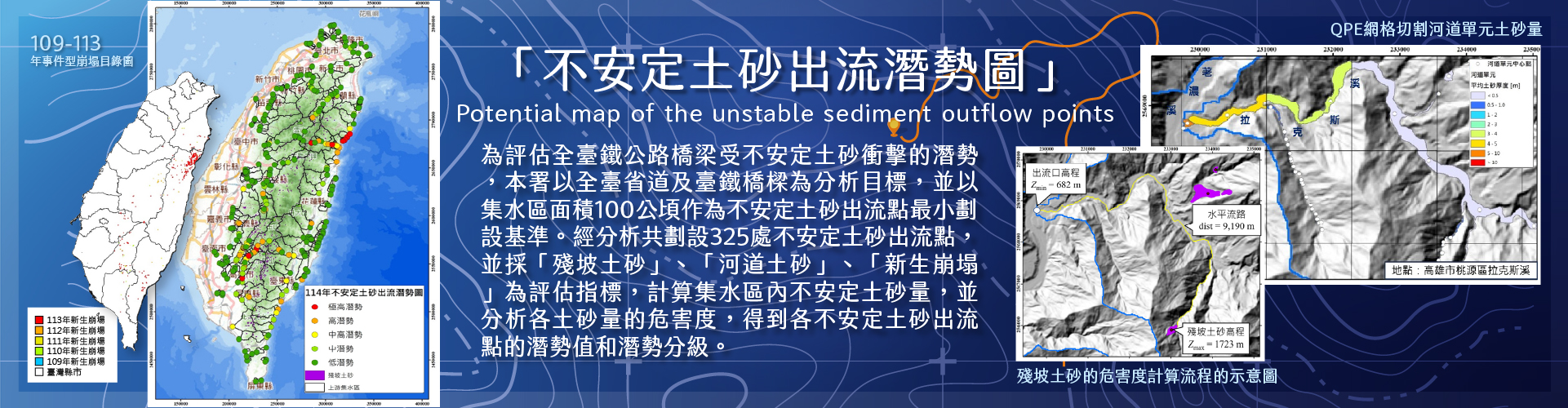

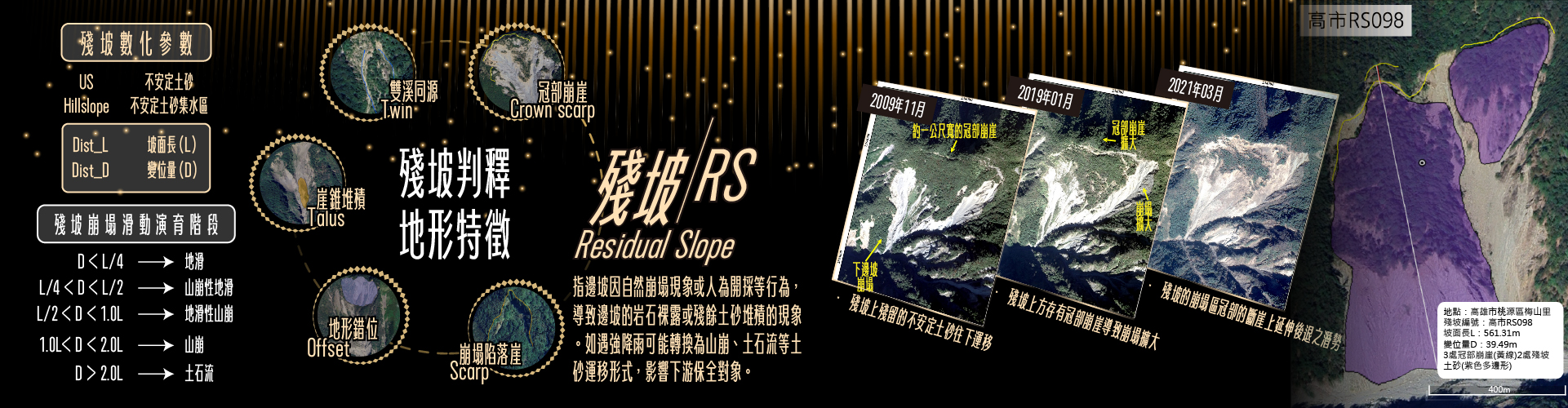

本研究探討不安定土砂進入受限河谷後,改變河道寬度對河川形貌與土砂運移之影響。透過物理實驗與水理動床模式,定量分析沖積扇佔據河道寬度比例對辮狀程度、沙洲型態及土砂運移特性之影響,並結合高精度地形資料、侵蝕堆積分佈、辮狀指數與水流功率關係及二維數值模擬成果,推估土砂災害影響範圍,作為水土保持與河道治理之科學依據。 |

| 3 | 2026/01/27 | 結合氣候變遷與遙測影像資源應用於坡地農村開發小水力發電評估研究 | 遙測技術與GIS應用 | 逢甲大學 | 吳俊鋐 |

|

|

|

|

小水力發電在台灣具有發展潛力,但在山坡地野溪仍有問題需克服。本研究從國際案例與聯合國工業發展組織對小水力發電的建議為起點,探討山坡地野溪進行小水力發電的可行性,以南投縣信義鄉豐丘村為主,以過往降雨與河川流量評估發電的經濟與減碳效益,並套入氣候變遷下預測降雨,評估未來氣候變遷下進行小水力發電的可行性。 |

| 4 | 2026/01/20 | AI 浪潮下的冷靜思考:地科與防災的人機協作實踐 | 防災科技與精進策略 | 國立陽明交通大學 | 張睿明 |

|

|

|

AI 工具爆炸性成長,掌握核心使用思維遠比擁有技術重要,本演講聚焦地科與防災領域,探討人機協作中「如何善用」與「何時信任」的界線,並藉由實際案例,來展示AI 如何有效賦能學術研究與科學教育。 | |

| 5 | 2025/12/23 | 日本「土砂災害警戒資訊基準設定及驗證方法之構想」文獻導讀 | 國外文獻導讀 | 減災監測組 | 紀治宇 |

|

|

|

|

本次內容分享日本氣象廳所述土砂災害警戒資訊基準設定及驗證方法的構想,核心在於以降雨臨界線(CL)為基準,透過降雨資料與歷史災害案例建立警戒指標,並持續驗證與修正。最終目標是提升預警資訊的即時性與可靠度,提供政府與防救災單位更有效的決策支援,降低災害風險。 |

| 6 | 2025/12/23 | 日本「廣島縣 基礎調查手冊(案)-(地滑編)」文獻導讀 | 國外文獻導讀 | 減災監測組 | 曾勛苑 |

|

|

|

|

本調查係為了保護國民的生命與身體免受陡坡地山崩、土石流、地滑等土砂災害所危害,而由都道府縣知事依據「土砂災害防止法」所實施之基礎調查,手冊內容分為調查對象(第Ⅰ編)、調查方法(第Ⅱ編)、調查內容(第Ⅲ編),為順利推動縣內所實施的基礎調查,且維持一定水準以上的調查精度,對國內水土保持與防災工作有很重要的參考價值。 |

| 7 | 2025/12/06 | 人機協作新時代-AI在坡地防災與水土保持之應用及展望 | 數值模擬與軟體應用 | 減災監測組 | 陳振宇 |

|

|

|

||

| 8 | 2025/12/02 | 日本「應用CS立體圖之地形判釋手冊+應用CS立體圖之地形判釋手冊(解説)」文獻導讀 | 國外文獻導讀 | 減災監測組 | 林宥伯 |

|

|

|

|

本次將介紹日本林野廳彙整的CS立體圖介紹及各種相關使用案例。CS立體圖藉由曲率(Curvature)與坡度(Slope)的結合,不僅能強化視覺效果,方便觀察地形地貌,更能結合災害潛勢的地形因子辨識原則,強化GIS分析能力,歡迎一起深入學習與應用。 |

| 9 | 2025/12/02 | 日本「2022年度運用陸域觀測技術衛星之災害對應方法等檢討與調查」文獻導讀 | 國外文獻導讀 | 減災監測組 | 黃偉宸 |

|

|

|

|

本報告針對日本林野廳於大規模坡地災害中的快速掌握需求,整合ALOS-2 SAR影像與未來 ALOS-3 光學影像之應用方法。內容涵蓋 SAR 判讀指引製作、坡地災害類型之二時期彩色合成影像分析、光學衛星驗證、森林荒廢面積與林道受損關聯,以及地方政府訪談回饋。報告深入檢討影像判讀精度、災害現象辨識限制與行政運作需求,提出提升災害速報能力與資訊普及的實務建議。 |

| 10 | 2025/11/25 | 惡地地形特徵圖製作-以牛埔水土保持教室為例 | 遙測技術與GIS應用 | 國立臺灣大學 | 楊啟見 |

|

|

|

|

本計畫聚焦台南龍崎與高雄田寮之泥岩惡地地景,回應水土保持與環境教育對精確地形資訊的需求。以主題式土砂災害地形特徵圖為核心,結合圖資整合、數值地形分析、無人機量測與野外查核,完成「龍崎─惡地─001」圖幅、圖說手冊與解說摺頁。並從地形系統觀點剖析泥岩惡地,評估土砂災害對當地聚落與農業地景之潛在影響,以支援防災規劃與地景教育推展。 |