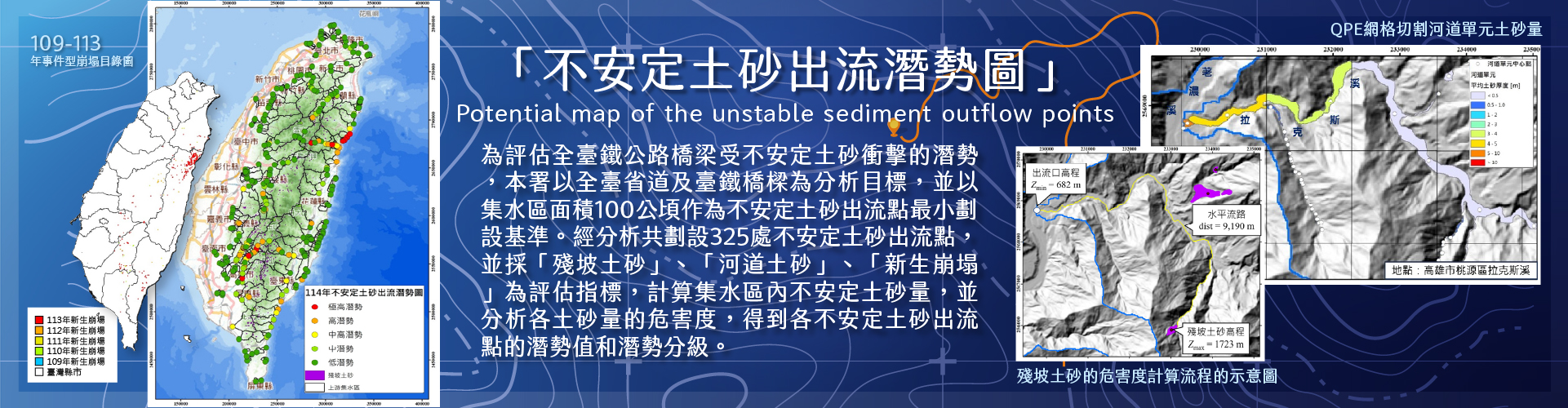

不安定土砂收支動態圖 (Dynamic changes in the transport and budget of unstable sediment)

緣起

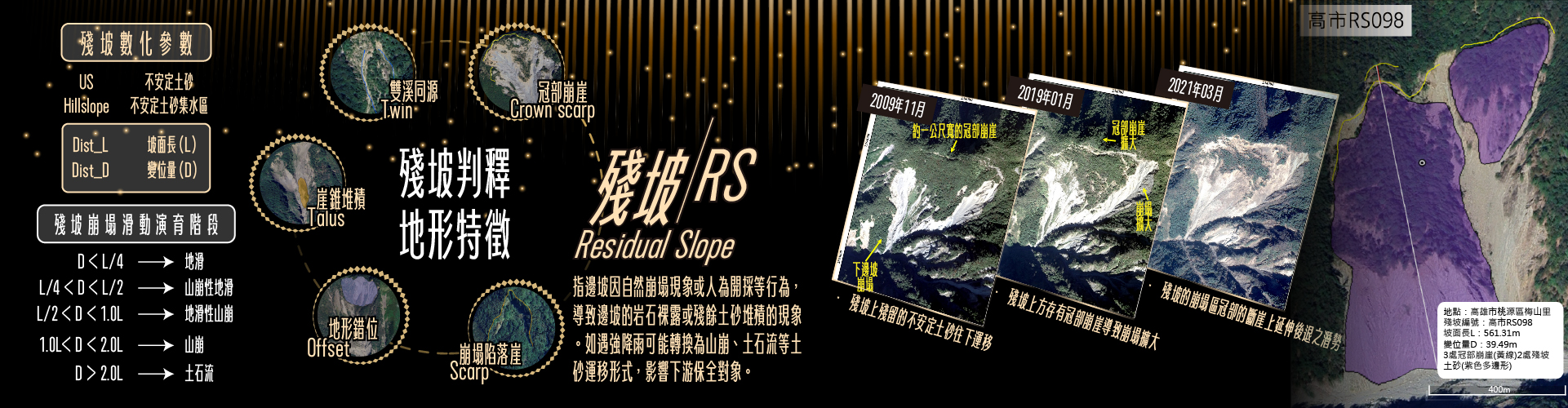

為有效掌握不安定土砂之分布與動態變化,農業部農村發展及水土保持署運用最新遙感探測技術,

發展以超高解析度衛星之參立體影像(tri-stereo)建置數值地表模型,並整合內政部兩期光達數值地形模型,

分析山區地形之侵蝕與淤積變化。透過此一系統化方法,得以調查並追蹤不安定土砂的時空分布與收支狀況,

作為評估保全對象災害潛勢之基礎資料,進一步強化整體防減災策略與應變能力。

方法

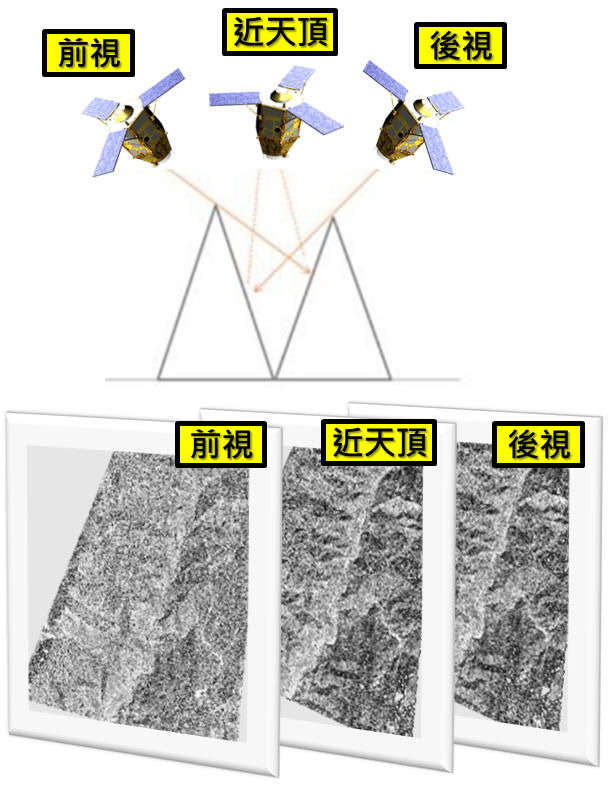

一、數值地形模型資料建置

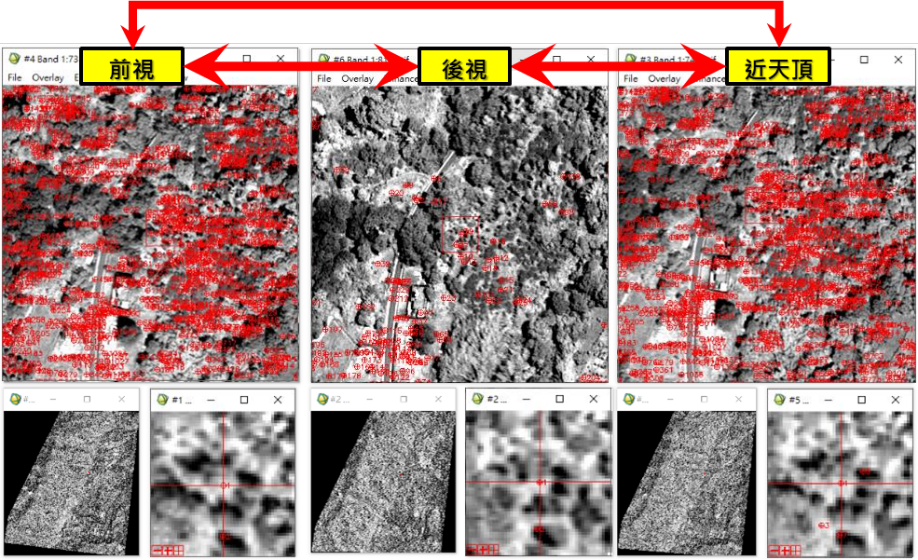

由經濟部及內政部空載光達測繪所建置之兩期數值地形模型(Digital Elevation Model, DEM),以及超高解析度Pléiades衛星通過目標區域前、中、後所拍攝之參立體像對(圖1),經由地面控制點進行幾何校正後(圖2),生成高精度之數值地表模型(Digital Surface Model, DSM),作為分析坡面與河道上不安定土砂量與變遷的依據。

圖1、參立體影像前視、中視、和後視影像拍攝示意

圖2、參立體影像透過前視、中視、和後視影像增加可靠的匹配點品質與數量

二、不安定土砂變化量推估概念

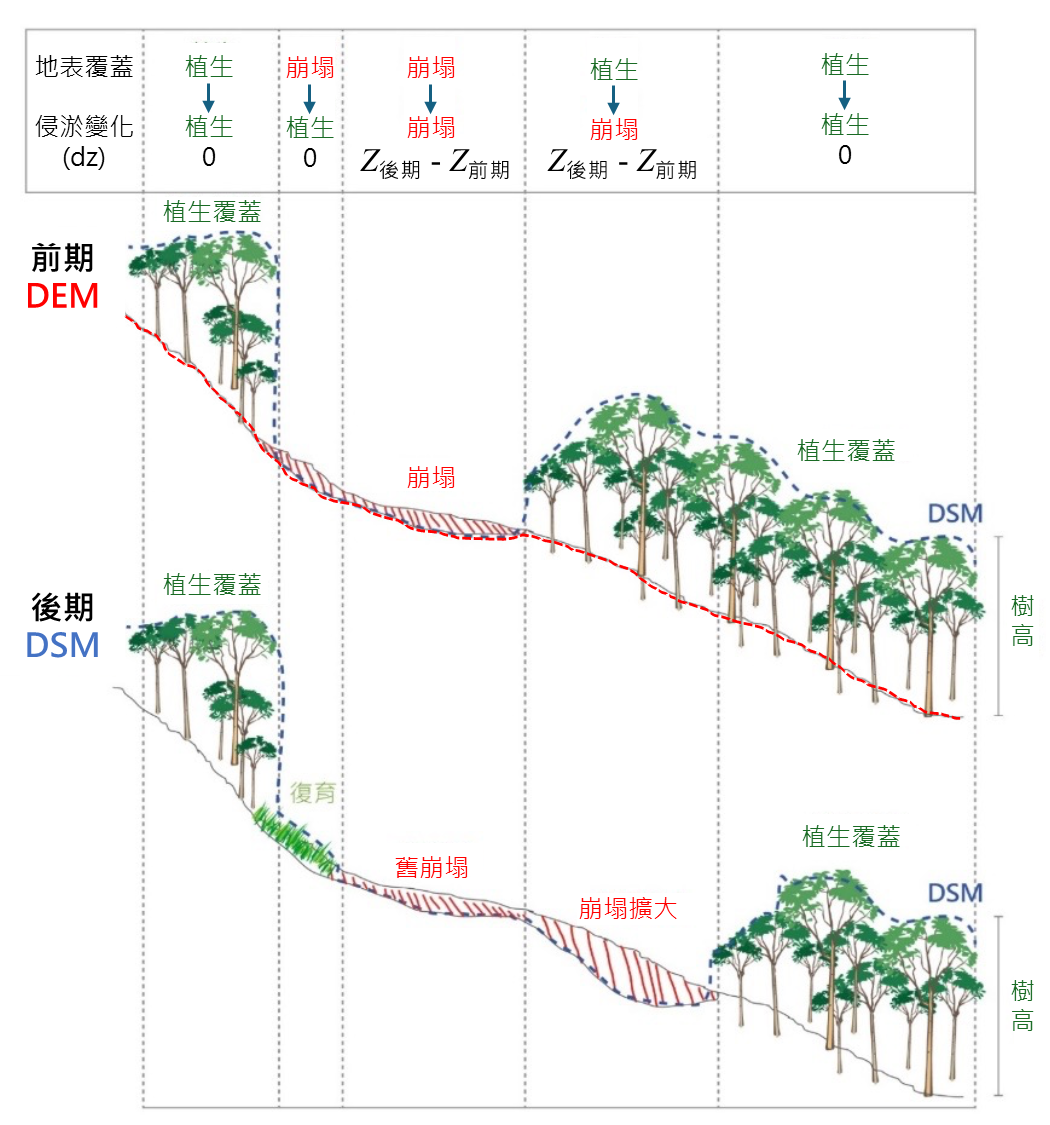

本產品將兩期的光達產製DEM和一期的參立體影像產製DSM相減,由於參立體影像屬光學影像,無法穿透樹冠層,所產製成果皆屬DSM,其資訊包含建物、道路、樹木等地物之高程,而非代表地表高程,故兩者相減時,需要考慮地表狀態屬於為裸露地或植生覆蓋。

圖3呈現前後兩期DSM相減計算土砂量變化之示意。當前後兩期的地表覆蓋皆為覆蓋良好的植生時,地表侵淤量為零。當地表覆蓋由裸露地變成植生,代表當崩塌已經復育,地表侵淤量設為零,雖然有可能先發生侵淤;後續植生復育的情況,以致於偏估,但若兩期地形年代相近則可減緩此偏估。

當前後期皆為裸露地時,前後兩期高度資訊都無包含樹高,故侵淤變化量為後期高程減去前期高程(Z後期 – Z前期)。當植生變成裸露地時,由於前期使用DEM,後期使用DSM,前後兩期高度資訊都無包含樹高,故侵淤變化量為後期高程減去前期高程(Z後期 – Z前期),無需進行樹高修正。

當前後期皆為裸露地時,前後兩期高度資訊都無包含樹高,故侵淤變化量為後期高程減去前期高程(Z後期 – Z前期)。當植生變成裸露地時,由於前期使用DEM,後期使用DSM,前後兩期高度資訊都無包含樹高,故侵淤變化量為後期高程減去前期高程(Z後期 – Z前期),無需進行樹高修正。

圖3、前後兩期DSM相減計算土砂量變化之示意圖

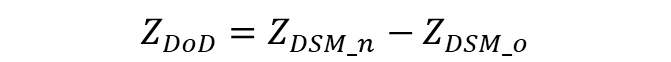

由於各期數值地表模型具有一定的誤差,為避免導致土砂量變化分析有所偏估,需要瞭解數值地表模型相減所傳遞之誤差與其最小可偵測閾值(minimum level of detection threshold, LoDmin)。當兩期數值地表模型相減,得到其高程變化量(Difference of DSM, DoD),計算式如下:

其中,𝑍𝐷𝑜𝐷為高程變化量;𝑍𝐷𝑆𝑀_𝑛和𝑍𝐷𝑆𝑀_𝑜分別為後期與前期的數值地表模型。根據標準誤差傳播(error propagation),𝑍𝐷𝑜𝐷的誤差以下列公式計算:

其中,δu𝐷𝑜𝐷為DoD的誤差;δZnew和δZold分別為後期與前期的數值地表模型的誤差。

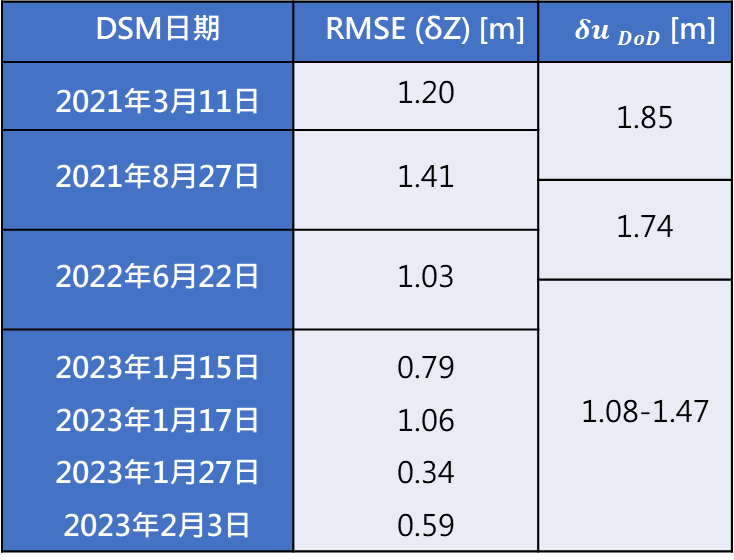

以高雄市桃源區玉穗溪集水區為例,根據過去產製的參立體像對的數值地表模型之年代分別為2021年3月、2021年8月和、2022年6月的三期資料,以及2023年1月15日、17日、27日和2月3日的四期資料(如表1),兩兩DSM相減的最小可偵測閾值分別為1.85公尺、1.74公尺、和1.08-1.47公尺。此外,由於誤差傳遞公式的基本假設誤差為隨機分佈,不包含系統性誤差,誤差為常態分布、誤差為獨立不相關,誤差傳遞公式無法完全估計真實誤差的範圍,取用2公尺為最小可偵測閾值,當DoD小於最小可偵測閾值時,則視為地形無變化。

表1 參立體像對的數值地表模型誤差評估

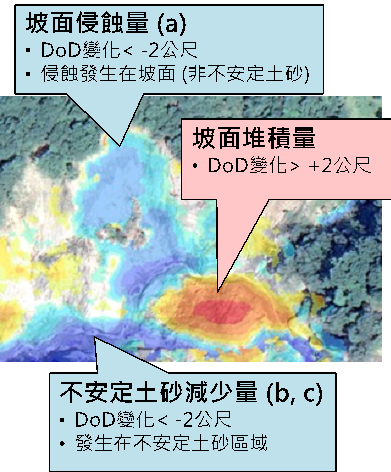

將前後兩期DEM或DSM相減得到地表高程變化(Difference of DEM, DoD),同時,輔以Pléiades衛星之超高解析度正射影像,

計算常態化差異植生指數(Normalized Difference Vegetation Index),並採用半自動化方法擷取裸露地範圍。

將裸露地區對應之DoD資料加以篩選後,再由判釋人員進行後處理,排除雲霧、陰影等干擾區域,以提升資料準確性。

最終可精確估算集水區內邊坡與河道的不安定土砂變化量。

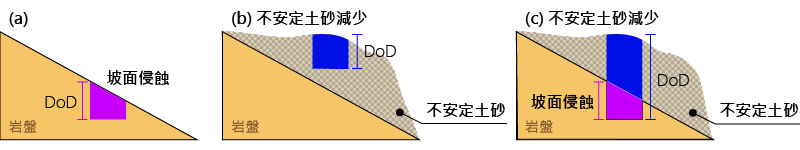

根據各時期的高程變化量,計算各區域的侵蝕和淤積量。當高程變化量大於最小可偵測範圍(DoD正值), 則視為土砂生產或堆積,以暖色系表示之;當高程變化量小於最小可偵測範圍(DoD負值),則視為土砂減少或侵蝕量, 以冷色系表示。其中,DoD負值發生在既有殘坡土砂中時,其概念如圖4所示,計算條件說明如下:

根據各時期的高程變化量,計算各區域的侵蝕和淤積量。當高程變化量大於最小可偵測範圍(DoD正值), 則視為土砂生產或堆積,以暖色系表示之;當高程變化量小於最小可偵測範圍(DoD負值),則視為土砂減少或侵蝕量, 以冷色系表示。其中,DoD負值發生在既有殘坡土砂中時,其概念如圖4所示,計算條件說明如下:

- 若DoD負值發生於前期無土砂堆積處(圖4a),則視為風化碎屑或岩石等邊坡材料產生崩塌,則計入坡面侵蝕。

- 若DoD負值發生在前期堆積處,且DoD深度不超過殘留土砂深度(圖4b),代表侵蝕作用將部分的殘留堆積土砂移除,扣除殘留土砂量,且不計入坡面侵蝕量。

- 若DoD負值發生在前期堆積處,且DoD深度超過殘留土砂深度(圖4c),代表該處的前期殘留土砂完全被移除,扣除殘留土砂量,且侵蝕深達前期殘留土砂下方地表,DoD深度超過殘留土砂深度者,計入坡面侵蝕量。

圖4、土砂生產量與侵蝕量計算示意圖

三、河道區域劃分

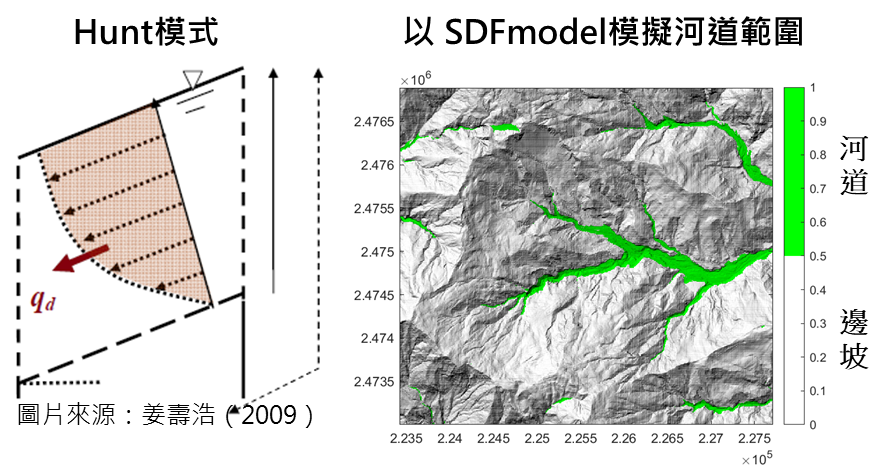

為分析不安定土砂分布於邊坡或河道之位置,須先明確劃定河道範圍,以利後續分類與空間分析。

河道在地形學上,係指河流所進行侵蝕、搬運與堆積等沖積作用(fluvial processes)所影響的區域。

支流河道的範圍除受傳統河流作用影響外,亦包括土石流所波及的區域。 這些動力過程不僅作用於河床(riverbed),亦常對河岸坡腳造成破壞,因此均應納入支流河道的範圍加以評估。 然而,由於研究區內支流數量眾多,且河谷地形常受濃密植被遮蔽,難以透過航照影像進行全面且精確的人工數化, 故需輔以簡易土石流模式(SDF-model),半自動化方法進行支流河道範圍之萃取。

支流河道的範圍除受傳統河流作用影響外,亦包括土石流所波及的區域。 這些動力過程不僅作用於河床(riverbed),亦常對河岸坡腳造成破壞,因此均應納入支流河道的範圍加以評估。 然而,由於研究區內支流數量眾多,且河谷地形常受濃密植被遮蔽,難以透過航照影像進行全面且精確的人工數化, 故需輔以簡易土石流模式(SDF-model),半自動化方法進行支流河道範圍之萃取。

圖5、SDFmodel概念與模擬河道範圍的示意圖

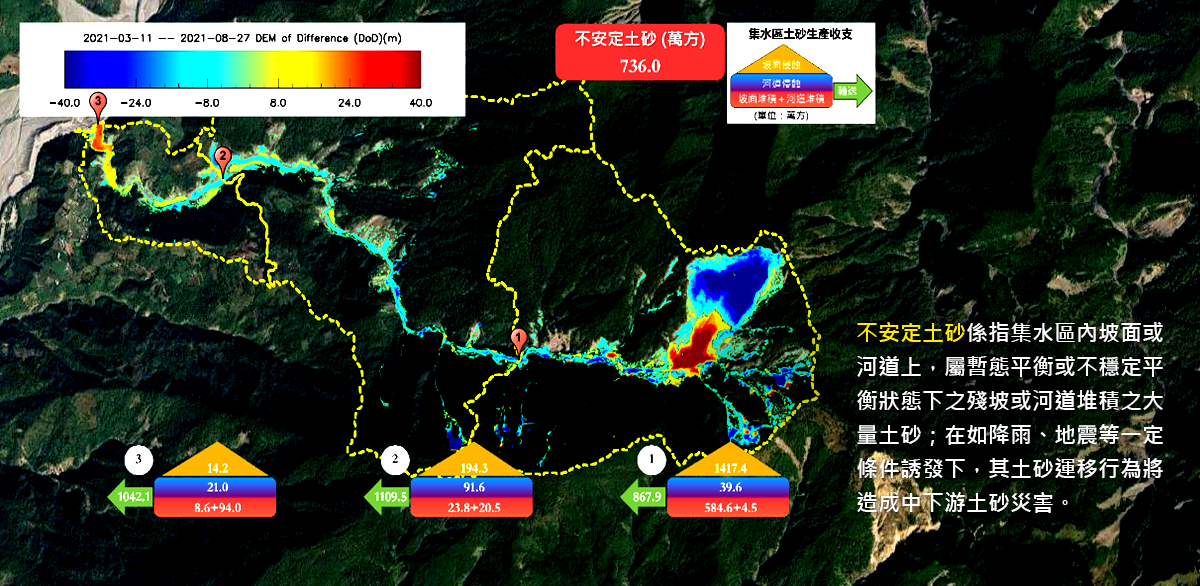

四、不安定土砂量和土砂收支分析模組

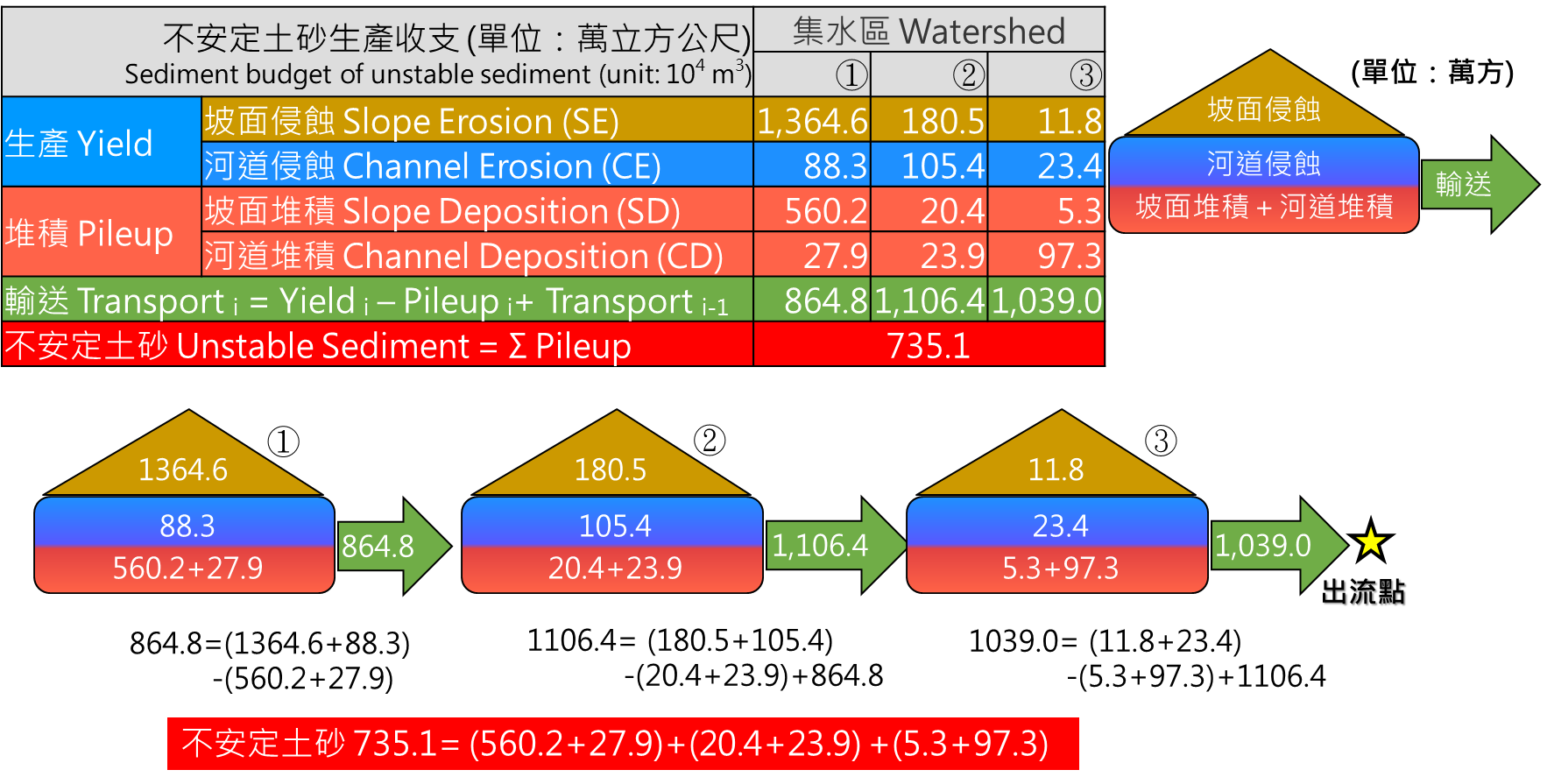

本產品根據上述各個區段的土砂生產量與侵蝕量的分析結果進行統計,以土砂收支概念圖呈現(圖6),

該期新增的坡面侵蝕的以黃色三角形標示(單位:萬立方公尺)。河道侵蝕量以藍色方框內呈現,

坡面和河道的淤積量分別以下方紅色的方框內的左側和右側。不安定土砂則是土砂堆積量的加總,圖6為例,

上、中、下游的堆積土砂量為+588.1萬方、+44.3萬方、+102.6萬方,加總得到不安定土砂量為+735.1萬方。

圖6、不安定土砂量和土砂收支的示意圖

結果與討論

不安定土砂動態圖

對於不安定土砂的定義、分析方法與流程、以及分析所需的多期影像與地形資料,都清楚且掌握之後,若要對全臺土砂災害較為嚴重的五大流域持續進行基本資料調查及不安定土砂災害風險評估,馬上面臨的問題就是:如何訓練並建立一支專業的團隊,遵循一致的處理方法和判斷原則,同時分區分工進行分析,且獲取一致的成果,以便於通盤檢討不安定土砂分布現況,建構災防監測與防範機制。本產品(不安定土砂收支動態圖,簡稱不安定土砂動態圖)使用一套高度客製化的「不安定土砂分析系統」 (Analysis System of Unstable Sediment, ASUS),整合於BigGIS系統運算功能內,可針對使用者指定集水區進行不安定土砂量體分析與不安定土砂收支圖產製,如圖5所示,有效掌握不安定土砂之分布與動態變化。

圖7、不安定土砂動態圖

後續應用

- 超高解析度衛星影像與參立體像對建立數值地表模型成果可支援地方災害熱區盤點、國土利用管制與工程治理設計等多層面應用,有助決策效率提升。彙整歷年模型資料,建立時序性土砂變化資料庫,可供後續比對分析、災防規劃與預警閾值修訂使用。

- 參立體像對建立數值地表模型相關工作自2021年執行至今,基於技術成熟與實作經驗累積,確認後續推廣至其他流域具可行性,更可作為全國性坡地災害監測架構發展基礎。

更多資訊

已完成四大流域(大甲溪、濁水溪、曾文溪及高屏溪)土砂收支分析,可直接透過BigGIS圖台查詢及展示不安定土砂之分布與動態變化,快速套疊各式相關圖層(圖8)。

※BigGIS路徑:不安定土砂專區/不安定土砂動態圖

圖8、BigGIS展示不安定土砂動態圖

參考資料

- Chen YC, Wu YH, Shen CW, Chiu YJ. (2018) Dynamic Modeling of Sediment Budget in Shihmen Reservoir Watershed in Taiwan. Water. 10(12): 1801.

- Chiang, S.-H., Chang, K.-T., Mondini, A.C., Tsai, B.-W., Chen, C.-Y., 2012. Simulation of event-based landslides and debris flows at watershed level. Geomorphology 138, 306-318.

- Hunt, B., 1994. Newtonian fluid mechanics treatment of debris flows and avalanches. Journal of Hydraulic Engineering 120, 1350-1363.

- 姜壽浩(2009)多重災害模擬-崩塌誘發及土石流,國立臺灣大學地理環境資源學研究所博士論文。