電子報

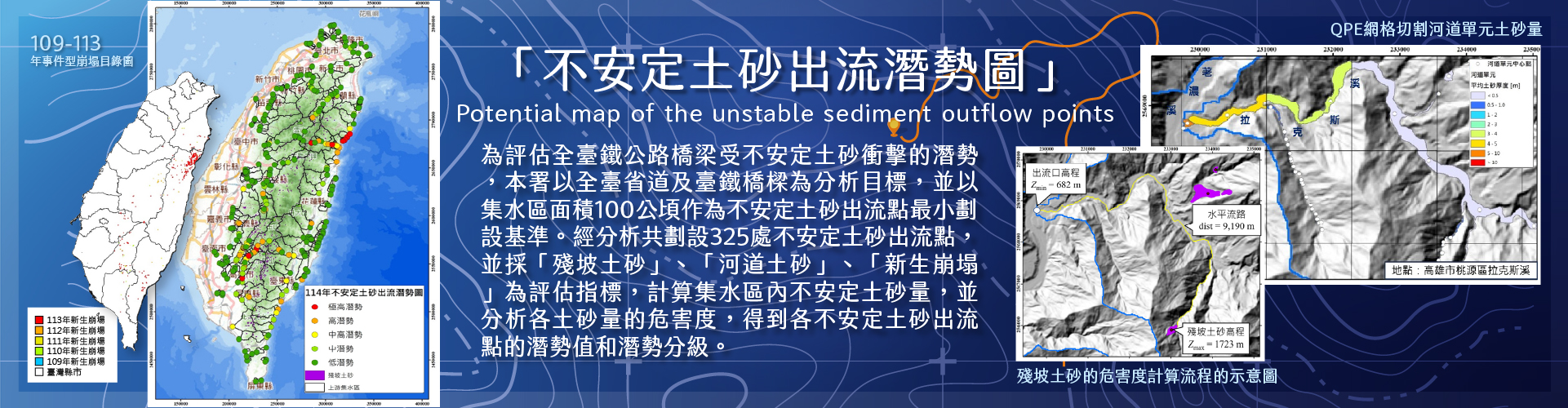

在全球快速都市化與人口增長過程中,世界各地均面臨水資源短缺的壓力,特別是在近年氣候變遷影響之下,造成豐越豐枯越枯的氣候環境,加之臺灣河川湍急且洪枯流量極度懸殊,更加面臨水資源的穩定供應問題。考量水資源的開發與溪流生態間的平衡,水資源的開源、節流與調度利用更是困難,因此,水庫、壩堰、埤塘及海水淡化廠成為臺灣強化利用水資源並維持供水穩定的重要水利設施。其中,分布在臺灣各區河川上的95座堰壩 (圖一) 與近三千口埤塘的調蓄功能更肩負改善供水環境的使命,增加地表水的用水效率。

然而,堰壩等水利設施的存在改變了河川的面貌,不僅物理上改變了水體流動的模式,在河溪生態網絡方面也改變了水生物種如魚類的組成與數量,許多埤塘與水庫陸續出現外來種魚類入侵 (註 1、註 2) 的問題,除了侵害原生種魚類棲地、保種出現危機外,甚至產生水質惡化的問題。此外,許多堰壩亦面臨構造物功能損壞、泥砂淤積、庫容減少等問題。當前人類與環境永續共生的意識逐漸普及下,如何利用水工構造物強化供水韌性的同時,並維持溪流的原生物種多樣性是重要的課題,本期電子報將介紹美國 WHOOSHH 公司開發的低成本魚群洄游通道系統 (Passage Portal),透過魚類影像辨識系統與「自願」的選擇性魚道,掃描魚種並分類,順利排除外來魚種,提供洄游性魚類另一種上溯的途徑,以新興技術維護溪流生態廊道暢通。

臺灣早期大壩工程所興建的水庫與攔砂壩等水工構造物,多以防止水患且充分利用水資源為目的,並未考量與環境永續共生,其所施作傳統灰色混凝土工程,更因縱、橫向水工構造物切割河川,其巨大攔砂壩雖可阻攔大小砂礫,卻也阻斷洄游物種上溯路徑,不僅造成河川棲地破碎化、縱向生物廊道中斷並阻礙洄游生物路徑,而封閉式構造物因細顆粒泥沙淤積,使河床孔隙率降低,危害底棲生物的生存空間。臺灣在 1998 年引進生態工法的概念,基於生態系統永續利用的原則,進行防災防洪的整治工程、設置各種生物廊道,並幫助洄游性物種跨過堰壩等構造物的阻斷,順利洄溯到上游繁殖後代,達成自然環境與人共存的生態平衡。

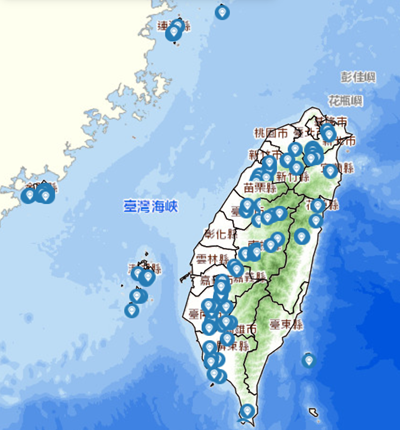

同時考量工程與生態的工程施作與後續維管方式,首先是魚道的改變,魚道為河溪內所構築供魚類活動及洄游的工程構造物,傳統上以階段式魚道 (Pool-and-weir fishway) (圖二左) 為大宗,但常有魚道因土砂淤塞與不利攀爬性魚類利用等問題,而無法順利洄游上溯。後續魚道改良研究,主要考量河川水域條件、水流量、流速和魚類生態等來設計魚道,如改良型舟通式魚道 (Modified Larinier fishway) (圖二右) 可供跳躍性、攀爬性魚類及鰻類等使用且對泥砂的排除效果良好 (王與陳,2012)。

此外,特別是依據魚種與河川水理特徵所量身訂作的「客製化」魚道,其從入口到出口的坡度與隔壁間距都經過仔細計算,更貼近魚類的需求。舉例來說,日本北海道的美利河水壩 (Pirika dam) 有全日本最長的魚道 (2.4 km),且魚道的設計在低水路放寬大魚道之導流入口、在紊流區湍急區域設計避難休息區、於緩坡區依據河道縱橫向坡度變化設計階梯式魚道,讓魚類也能在大壩上自在游動 (圖三)。

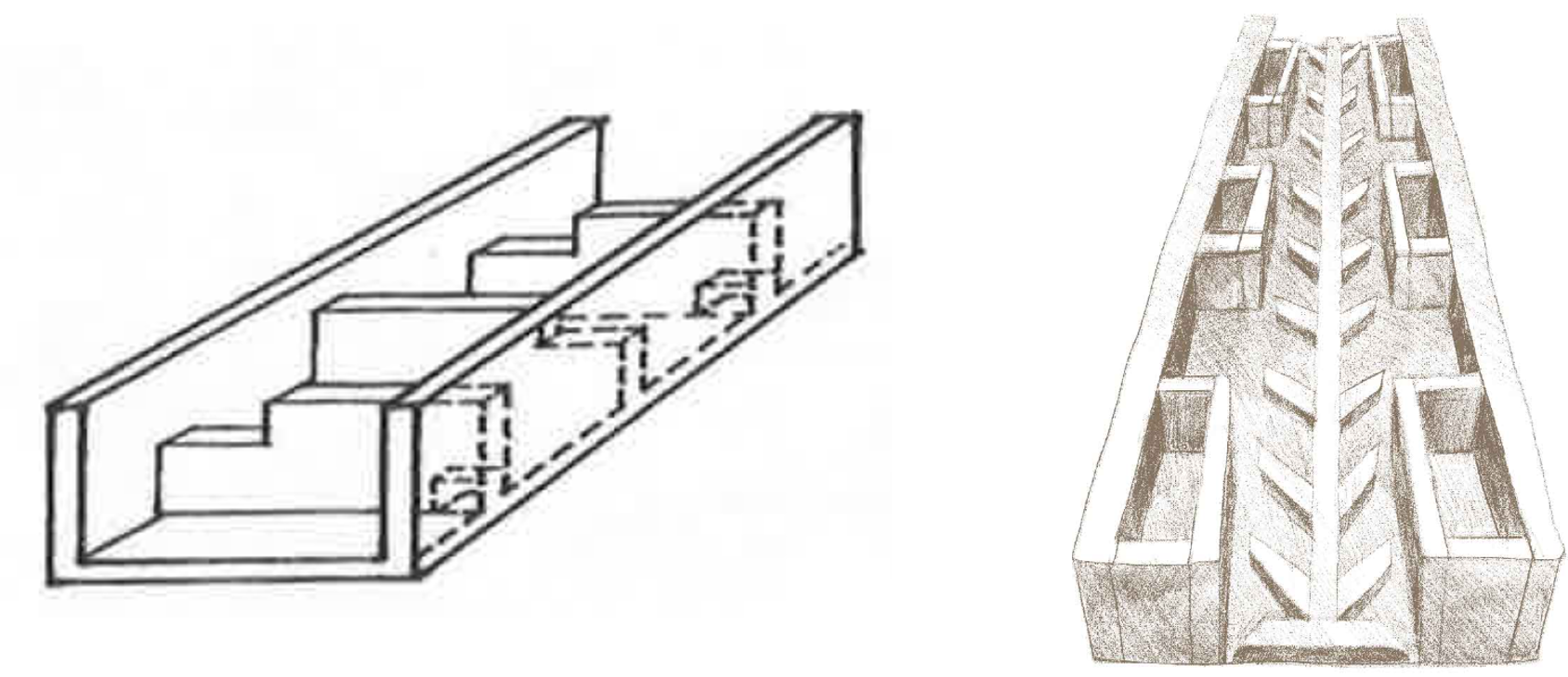

其二為構造物之維護問題,在壩體興建後,隨使用年限增加,可能出現壩體結構物劣化、保養與維護成本不斷增加等問題,因此在安全、經濟與生態環境等面向考量下,堰壩拆除的聲音因衍而生。臺灣在 2011 年拆除七家灣溪一號壩,為例,藉此希望能改善櫻花鉤吻鮭等生物的棲地環境,因此應長期監測拆壩後地形變化所帶來的環境改變,定期檢視指標生物以反映棲地狀態。目前水土保持工程方面,其生態復育的方法,除考慮堰壩構造物移除外,中興大學水土保持學系特聘教授陳樹群也提出「會呼吸的防砂壩」概念 (圖四),其於水泥基座上配合可拆除之鋼構件,藉由鋼構柱或水泥柱創造開口式防砂壩,使細微土砂穿越並攔阻粗顆粒之岩石砂礫,既不會全面攔截土砂,又能導引流向,鋼構柱拆除後卡車也能開上河床清運砂礫,藉由創造環境友善之新工程以取得生態與防災間平衡。

近年來,兼顧安全與生態功能的預鑄工法應運而生,主要考量包含減少水泥施作、生態調查、棲地補償、順應河相、改善清疏等施作工程,其預鑄塊預先於工廠製作,施工現場無需搭設外牆,降低鄰水作業的風險,也降低施工現場對環境的衝擊;再者,預鑄塊的凹槽設計提供植物生長空間、非平整表面利於底棲類動物躲藏,且方便搬運與垂直疊砌。臺灣已有多處野溪護岸工程採用預鑄工法施工的案例 (圖五),相關預鑄塊工法專利參見:農村水保署技術研究發展平台-專利介紹-預鑄塊及護岸牆)。

限於河川坡陡流急、降雨分布不均、開發水庫之建設用地難以取得,臺灣現有之水庫與攔砂壩作為調蓄水資源使用,其水資源永續經營所面臨的問題有:集水區土石崩塌、泥沙淤積、水庫供水失衡與壩區設施損壞等。針對上述問題,處理方式簡述如下:

1. 集水區土石崩塌部分:藉由抑制與抑止工程處理大量土砂淤積對下游造成的潛在危險,前者為植生工程、排水或整地工程,後者以擋土牆、扶壁或打樁等工程穩定土石。

2. 泥沙淤積部分:水庫壩堰等構造物,如無設計排砂道,則面臨泥沙淤積、庫容減少風險,為維護庫容並有效延長壩體壽命,考量清淤時間點與清淤量,經常使用工程清疏作為主要手段,以延長壩體壽命。

3. 水庫供水失衡部分:增設壩頂取水工程或調整水資源備援系統。

4. 壩區設施損壞問題:安排定期檢查工作,如壩體裂縫或孔洞滲水問題,以水壩複合性滲漏封堵加固技術施作。

面對上述堰壩工程構造物常見的問題進行維護,確保庫容蓄積量,使傳統水資源能永續經營,以達有效性地提供淡水資源。

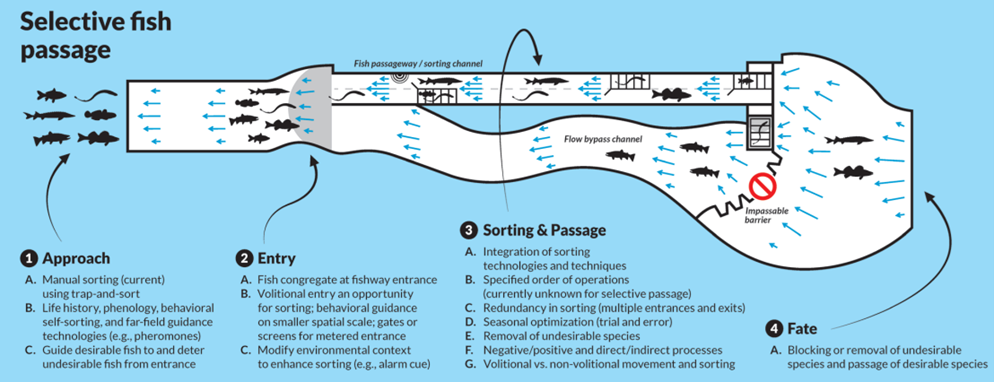

除傳統水泥工程施作魚梯外,是否有更加便利與保護洄游性魚類的方法,本文以美國西雅圖Whooshh Innovations公司的「魚群洄游通道系統」為例,其透過產生特定物理訊號如水流速度與溫度,或化學感應訊號如費洛蒙使目標魚群靠近,魚群偵測環境後會在離入口處 1 至 2 公尺處決定是否進入通道(「自願」的選擇性),因此如溢洪道 (spillway) 的構造物設置可能提高目標魚群進入通道的意願,接著利用通道尺寸篩選魚類通過通道,同時以「魚類辨識系統 (Whoosh FishL Recognition System)」 對進入通道的魚類進行影像辨識,利用彩色攝影機與近紅外線攝影機捕捉進入通道的魚類影像 (圖六),攝影機會自動於0.5秒內拍照,一次總共獲取18張照片,測量每隻魚類的魚長與圍長 (girth),配合人工智慧 (AI) 系統之掃描、分類判別,用以區分目標與非目標魚類,分類後的非目標魚類,依據是否為外來種進行移除、引導至他處釋放或作研究用,目標魚類則透過魚道導引至河道上游或其適合棲地 (圖七)。

Garavelli 等人 (2019) 結合魚類辨識系統與魚類運送系統 (Whooshh Fish Transport System) 所形成的魚道 (影一),協助鮭科魚類 (Salmonids) 洄游,其中,運送管長 30 公尺、寬 0.15 公尺,利用大氣壓差 (differential air pressure) 來運送魚類,魚類從進入系統至出口約 4-8 秒,離開系統的魚類狀況以 1-5 級進行評估,狀況最差的 1 級為魚類失去一大部分魚身或魚鰭,最佳的 5 級為魚類皮膚沒有任何傷況,通過此魚道系統的魚類魚況在 4.4-5.0 之間,可以說明此魚道在分類後運送魚群的過程中極少造成魚類受傷、魚群存活率高,且於運送過程中幾乎無反向運送 (backward transport) 或不連續運送 (discontinuous transport) 的狀況發生。

WHOOSHH 魚群洄游通道系統為一創新且有利於魚類輸送的低成本魚道系統,因此在溪流暢通性功能不足時可考慮引進應用,藉由事先評估溪流水理特性、工程構造物上下游棲地特性與魚群種類後,綜整考量是否適合應用於台灣的溪流環境。因此,面對水資源穩定、河防安全與生態間平衡等課題下,已非拆壩或不拆的唯二選項,友善魚類的新選擇!「WHOOSHH 魚群洄游通道系統」或許在未來可以成為兼顧溪流生態平衡與環境友善工程上的解方。

註 1 外來種琵琶鼠魚入侵桃園埤塘

https://news.pts.org.tw/article/667603

註 2 外來種入侵嘉義蘭潭水庫 衝擊生態系

https://news.pts.org.tw/article/424509

1. 王順昌、陳樹群。2012。台灣本土性魚類魚骨型魚道上溯試驗研究。2012年中華水土保持學會年會及學術研討會。取自http://www.cswcs.org.tw/AlldataPos/Annualmeeting/101/4-1%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%9C%AC%E5%9C%9F%E6%80%A7%E9%AD%9A%E9%A1%9E%E9%AD%9A%E9%AA%A8%E5%9E%8B%E9%AD%9A%E9%81%93%E4%B8%8A%E6%BA%AF%E8%A9%A6%E9%A9%97%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E7%8E%8B%E9%A0%86%E6%98%8C.pdf。

2. 行政院水保局南投分局。2008。大旗村地層滑動整體規劃治理。

3. Garavelli, L., Linley, T. J., Bellgraph, B. J., Rhode, B. M., Janak, J. M., & Colotelo, A. H. (2019) Evaluation of passage and sorting of adult Pacific salmonids through a novel fish passage technology. Fisheries Research. 212: 40-47.

1.經濟部水利署:臺灣水資源

https://www.wrap.gov.tw/cp.aspx?n=26272

2.臺灣各區水資源經理基本計畫

https://www.wra.gov.tw/cp.aspx?n=30367

3.建構自然的家園──生態工法的真義

https://e-info.org.tw/column/biodiv/2004/bi04122301.htm

4.農村水保署技術研究發展平台_生態工程設計圖說手冊暨案例彙編

https://tech.ardswc.gov.tw/Education/EducationManual

5.生態工程:魚梯

https://www.lib.nthu.edu.tw/events/2022/tzeng/ecology-project.html

6.日本美利河水壩:全日本最長的魚道

http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranB/TPage.cgi?id=282&p=2