電子報

在群山環繞的臺灣,坡地社區長期面臨山崩、土石流等災害風險,氣候變遷更使挑戰日益嚴峻。近年來「韌性社區」理念逐漸受到重視,強調社區透過組織合作、教育訓練與在地參與,提升在災前準備、災中應變與災後復原的整體能力。

本期電子報以臺北市文山區明興里、臺南市麻豆區埤頭里、雲林縣古坑鄉華山村為案例,依循消防署及相關文獻所界定之韌性概念,從五大指標「組織架構、人口結構、防災意識、避災設施與維生管線」進行比較及案例分析。研究發現,三社區雖皆具備完整防災組織,但特色各異:明興里著重教育訓練,將防災融入日常生活;埤頭里擁有堅實的防洪工程,卻面臨復原壓力;華山村則透過在地組織與觀光教育,逐步強化自助能量;本次研究也進一步比較提煉出可供其他社區參考的關鍵做法,與提出具體改善內容與推廣策略,期望能讓「撐得住、站得穩」的韌性社區在更多地方社區紮根。

韌性社區(Resilient Community) 一詞可以解釋為具有「韌性」(Resilience)的社區,韌性其實是一個多維的概念,其發展演變取決於其應用領域,多年來眾多研究者根據各自的專業知識對這個術語進行了定義(Talubo et al., 2022)。追朔過往,其應該源自於拉丁文 resilire,意為「彈回、回彈」,而後來1970年代由學者Holling將其引用到生態學,指出系統不僅要穩定,更要能在外力擾動下維持核心功能,即「吸收擾動並持續存在的能力」。

隨著氣候變遷與災害風險議題受到重視,聯合國減災署(UNDRR)於2010年推動「讓城市更具韌性運動」(Making Cities Resilient Campaign,簡稱MCR),指引各國城市政府建立韌性建構機制,並且在2020年提出升級版的MCR2030,期望在2030年促使更多城市達到「包容、安全、韌性、永續」,並支援實現 SDG 目標之一「讓城市與人類住區包容、安全、韌性及永續」等永續發展目標。

依據內政部消防署定義「韌性城市」為社會、經濟、技術體系及基礎建設等層面必須能夠抵抗未來衝擊及壓力,以維持相同功能、結構、系統與身分。因此,韌性城市著重在「低脆弱度」與「高回復力」,前者指較不易因衝擊而受害,後者指受衝擊後可迅速恢復,其將韌性城市的概念結合至村里和社區的防災工作,以推動韌性社區。

此外,根據謝忠穎 (2022)研究定義,韌性社區是一種能夠面對災害、承受衝擊、快速復原的社區。綜整韌性社區包含兩個重點概念:

「韌性社區」已成為近年來防減災政策的重要核心概念,韌性社區強調的是與風險共存,災害的風險不可能完全避免,社區仍可能受到災害的衝擊,但是藉由韌性社區的推動,可以降低災害的衝擊,並能夠較迅速從衝擊中復原 (內政部消防署)。此類社區並不是追求「完全免於災害」,而是強調在災害來臨時具備足夠的承受力與回復力,使生活不致於因一次事件而全面癱瘓。而良好的社會互動與完整的組織分工是構建韌性社區的重要基礎(林晏妃,2022),依據曾敏惠及吳杰穎(2020)研究成果,社區災害韌性可歸納出以下四大面向:

●

●

●

●

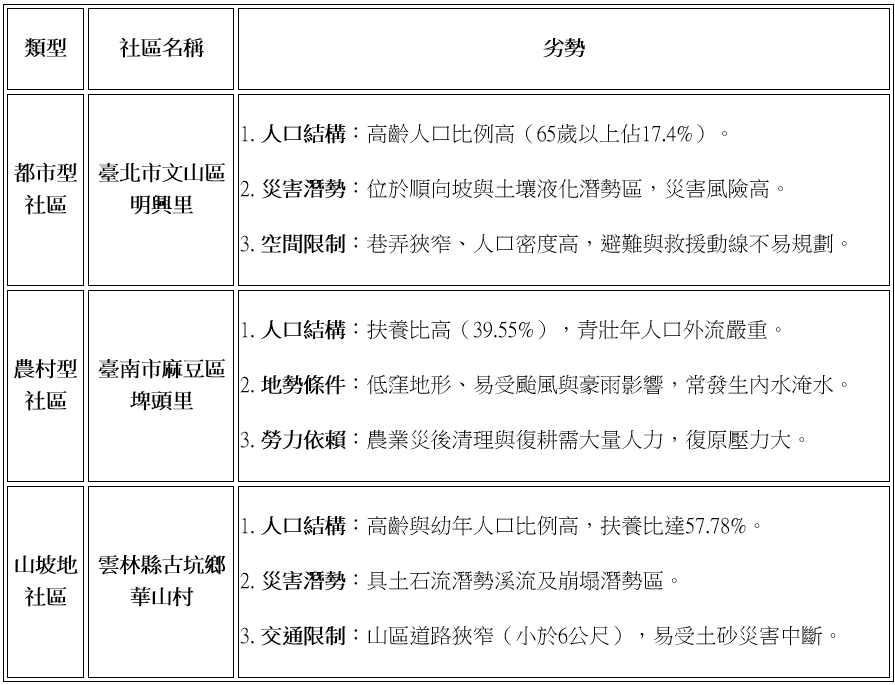

本期電子報將分享三個分別位於都市、農村與山坡地區的韌性社區案例,這些社區因地理條件與社會結構各異,展現了臺灣在推動自主防災上時常面臨的三種挑戰,筆者概略整理案例社區在面對極端氣候時的優勢與侷限情況,透過比較三大類型環境下,各社區所突顯韌性建構的模式與態樣等差異性,其可作為其他地區推動防災與韌性發展的寶貴參考經驗。其中三個社區均面臨地理條件、人口結構劣勢與其他各別的挑戰,詳如表格1所示。

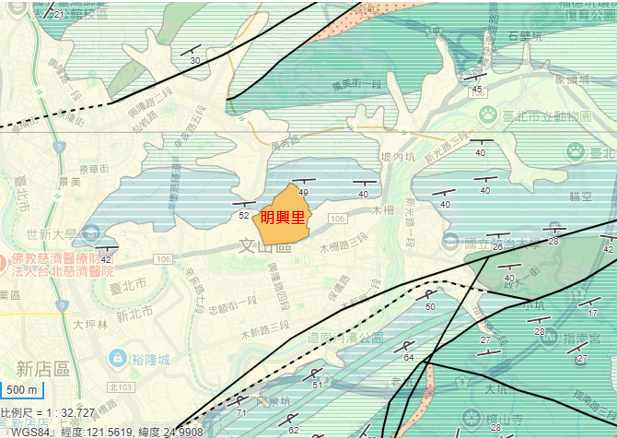

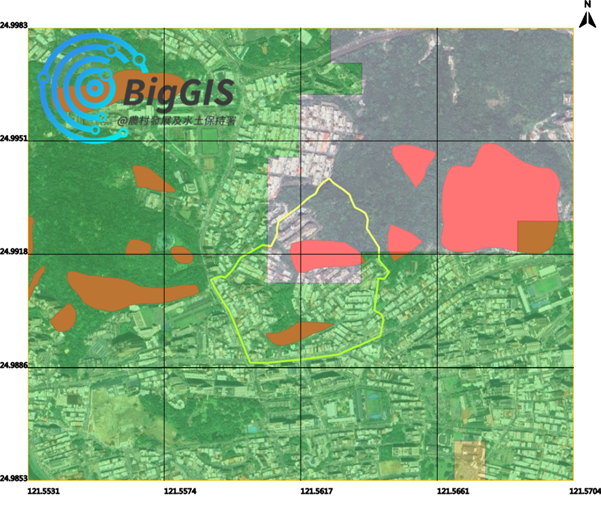

1. 都市型的明興里: 雖擁有完善的基礎設施,但位於順向坡與土壤液化潛勢區,高齡人口比例高達17.4%,加上巷弄狹窄、人口密度高,面臨避難動線與救援等通行受限制問題。

2. 農村型的埤頭里: 位於地勢低漥區,常面臨颱風豪雨即導致積淹水無法排出問題,長期受到淹水威脅,再加上青壯年人口外流與扶養比偏高,農業災後復原高度依賴人力,易在災害發生後出現勞動力不足的困境。

3. 山坡地的華山村: 因陡峭地形與地質脆弱,村內有多條土石流與崩塌潛勢區,且人口結構呈現高齡與幼年並存,扶養比達57.78%,災害應變能量有限,其狹窄的產業道路亦增加孤島效應的風險,使外部救援資源難以即時進入。

臺北市文山區明興里除位於順向坡與土壤液化潛勢區的災害風險高潛勢區,其餘如人口及空間限制等在先天條件限制下,明興里社區更是積極在推動防災教育與訓練深耕,將防災融入日常生活中,從里民自主學習,到社區協會與防災團隊的制度化培訓,迅速掌握弱勢族群的狀況、強化居民的自救互救能力、引進智慧型自動監測設備等,逐步累積社區的防災韌性。憑藉多年來的耕耘與實踐,明興里最終獲得消防署「防災示範社區」的肯定。

明興里目前設有七個功能齊備的志工團體與全套的社區防救災組織,其中的社區巡守隊規模達200餘人,社區各大樓管理委員會也與里辦公室密切合作,平時協助彙整需要特別關懷的住戶名單,確保災害來臨時,第一線人員能迅速掌握弱勢族群的狀況。雖然明興里社區內65歲以上高齡人口佔17.4%(2022年),但社區積極將長照機構納入防災演練體系,不讓其成為防災缺口。再者,以真實災害發生場景進行狀況演練,培訓社區志工團隊,以可移動的瓦斯快速爐簡單烹煮防災餐,並培訓志工團隊接受專業訓練,當災害發生時才不會猝不及防。

農村型社區人口分布型態所面臨的高扶養比問題,在遇到天然災害時該如何增加社區的防災韌性,除依賴地方政府的救災措施之外,最重要的是民間組織所扮演的角色。例如,麻豆區農會主動聯繫志工支援現場救災,青年農會則動員家屬與會員協助疏散及物資運送,社區大學也派員參與現場協調與救助工作,形成了跨組織的「橫向聯繫」網絡,其組織協作能整體性地擴大救災行動的效率與覆蓋範圍。此外,居民間更可透過社區內群組、「臺南水情即時通 APP」、市府官方 LINE 群組獲取即時水情、抽水站運作與降雨資訊,最重要的是接收市府的防淹水指引。

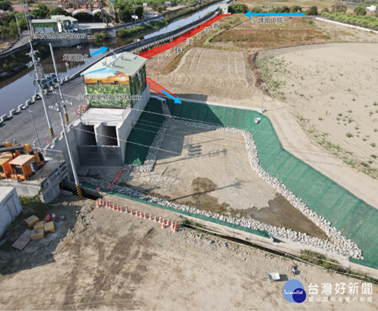

自2015年以來,埤頭里每年都獲得水利署「水患自主防災社區」甲等以上的殊榮,展現里民長期配合投注心力在建立防災韌性上的成果。近年來,水利署分階段推動防洪工程,包括設置抽水站、調節前池、鋪設中排水路及分洪涵管,將農田逕流有效分流,減輕社區排水負擔,最後針對老舊排水溝進行加寬加高工程,在政府及社區積極配合下,補足硬體的導流與分流能力,強化社區防洪與耐災能力,使得面臨強降雨,有充足的應變操作時間。

農村社區要面對的主要挑戰為青壯年人口流失與高齡化長者照護,除颱風豪雨所造成淹水處理外,更面臨高度勞動力無法負荷農業災後復原困境,如何在短時間內處理落果、斷枝及清運等問題,以避免引發病蟲害進而影響來年的產量,為此農村型社區災後復原上特有問題。

在這樣的情形下,為防止「二次災損」發生,當地農會與產銷班的合作成為災後復原的關鍵力量。透過產銷班成員間的互助、資源共享與技術支援,各社區得以在災後短時間內完成清理與復耕,展現出農村社區在有限人力下仍能維持生產與生活秩序的堅韌實力。

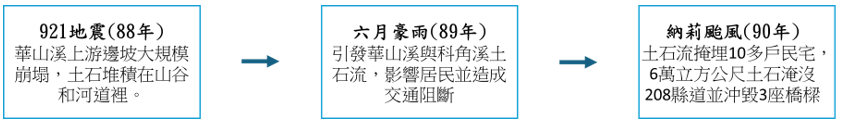

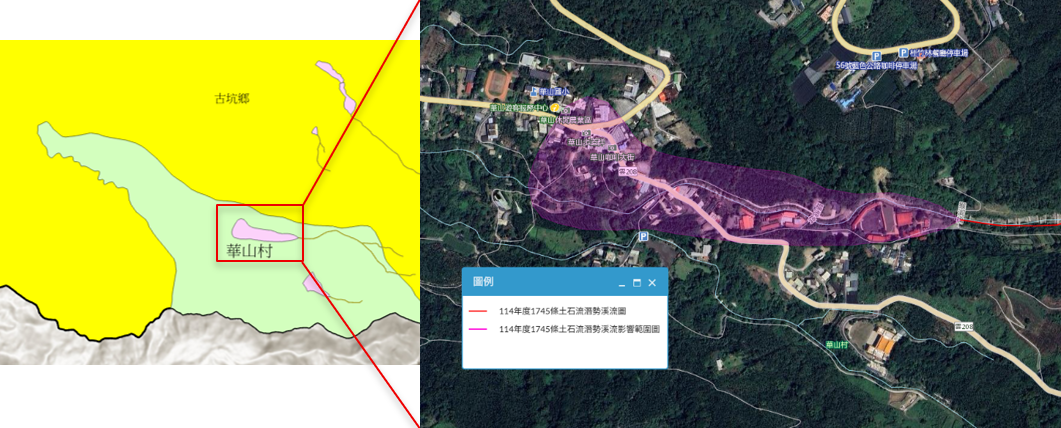

位於雲林縣古坑鄉的華山村,是一個典型面臨土石流與高崩塌潛勢的農業社區。經歷 921 地震後嚴重的土砂災害,社區意識到自身所處地形條件所帶來的易致災風險。當地在農村水保署導入自主防災社區及土石流防災專員等各項措施下,經由在居民參與、地方組織合作及專業的技術輔導共同努力之下,成功轉型為結合觀光休閒與防災教育的社區典範,先後獲得環境部「國家環境教育獎」與農村水保署「自主防災亮點社區」的肯定。

華山村人口結構以高齡與幼年佔多數,其扶養比高達57.78%(2022),該村里的整體防災認知呈現斷層分布,再加上村內有2條土石流潛勢溪流,青壯年人力不足更加重防災應變的難度。此山區型社區面臨困境如下:

人口結構:65 歲以上占比高(約 30.4%),扶養比高(約 57.8%),行動資源與勞力有限。

維生管線:連外道路及寬幅不足,易因崩塌阻斷道形成孤島效應,影響救援進出。

組織架構:村里動員能力強但無常態化組織 (定期演練與制度化需加強,以降低對外援依賴)。

為提升整體防災知能,農村水保署積極與社區共同推動防災教育在地化,於民國92年7月成立「華山土石流教學園區」,作為推動水土保持知識的示範環境教育場所之一,以增加民眾防災與避災之觀念,後續逐步修整,結合觀光及生態解說,讓民眾及遊客在休閒活動中逐步建立災害意識,提高軟體防災,讓民眾面臨災害能快速應變。此外硬體防災的部分,在社區中設有土石流觀測站,民眾可透過農村水保署的平台查詢雨量與相關警戒發布等資訊,並且為確保高齡長者或是對電子設備不熟悉民眾都能迅速獲得警示訊息,村里活動中心與公所均設置電子跑馬燈等設施,以公告訊息予民眾周知。

在防災工程的推動上,專業團隊與居民密切合作社區,除了重建規劃過程中,與居民充分溝通並調整方案,使工程最適化在地需求,更與居民一起進行坡面排水、危木清除、打椿編柵等防災工程。華山村最大的缺點在於連外道路多為產業道路且寬度有限(小於6公尺),如果遇土石流或崩塌災害時,易受土砂災害中斷,增加救災困難度。於是為確保災害突然發生的協調與通訊能力,古坑鄉公所備有衛星電話、無線電與小型發電機,即使基地台毀損或停電,仍能與外界保持聯繫、即時回報災情、請求支援並協調救援資源,降低基礎設施損壞對災害通報與救援協調的影響。

綜整此三類型韌性社區所面臨劣勢可歸類為高齡化人口結構、防災設施未臻完善、組織常態化不足、維生管線易損壞等四大類。明興里展現了社區組織自發性統合的力量,透過常態化的演練與資訊傳達,使居民在面對災害時具有更高的即時應變能力;埤頭里則以硬體防災為主軸,藉由防洪設施降低先天地形劣勢,展現「與土地共存」的韌性社區模式;華山村雖在人口結構上面臨高齡化壓力,但防災工程的在地化與社區自主參與的經驗,補足在地需求與人口弱勢。

各社區克服其劣勢所展現出的防災亮點特色如下:

各社區克服其自身環境劣勢,藉由人、技術、土地三者共構協力防災,以居民為核心,推動各類防災課程,不僅提升民眾參與度,更讓防災意識融入日常生活中。再者,透過定期教育訓練與避難演練,讓社區民眾熟悉應變流程,強化自助與互助能力。工程面則針對災害成因逐步施作,並邀請民眾參與兼顧在地需求。此外,各社區與民間團體間建立協作與資源共享機制,不因高齡化人口成為防災破口。在防災教育中,設立土石流教學園區,則是結合教育、展示與演練,深化防災文化於日常,提升民眾防災知識與行動能力。總體而言,社區韌性不是固定模板的經營模式,社區的基礎建設固然重要,但由以上案例中都可以發現韌性在災害發生當下與災後復原工作中扮演更重要的角色,若各社區能相互借鏡彼此的優勢與經驗,將有助於彌補各自未曾注意的盲點,進而形塑更全面且具持續力的社區韌性。

1.Talubo, J. P., Giovanni, M., Hunter, C. M., & Huang, H. (2022). Whose resilience matters? A socio-ecological systems approach to small island disaster resilience. Environmental Research: Infrastructure and Sustainability, 2(4), 041001. https://doi.org/10.1016/j.enris.2022.041001

2.Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4, 1–23.

3.謝忠穎(2022)。以社區居民為本位評估韌性社區推動成效

4.林晏妃(2022)。以城市韌性反思韌性社區推動工作研究

5.鄭宇宏(2020)。水患韌性社區評估指標之研究─以台南市水患自主防災社區為例

1.推動韌性社區- 內政部消防署

2.UNDRR,Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction

3.108年度水土保持局自主防災社區推動管理計畫

4.太報。社區防災模範生 文山區明興里如何打造韌性社區

5.台北村落之聲 專訪文山區明興里

6.國家災害防救科技中心- 全球災害事件簿

7.土石流及大規模崩塌防災資訊網

8.台南市政府-市府新聞麻豆區文旦受損嚴重 黃偉哲:加速核撥農損補助

9.台南市政新聞-持續推動小埤排水改善,提升聚落防洪能力,守護文旦產業發展

10.臺南市麻豆區埤頭里 疏散避難計畫書

11.中央氣象署颱風資料庫

12.台南水患自主防災社區

13.推動小埤排水改善提升防洪能力 守護文旦產業發展

14.水保酷學堂-雲林古坑華山

15.古坑凱米颱風疏散撤離經驗分享

16.華山社區,國家環境教育獎社區組獲獎者績優事蹟實錄