電子報

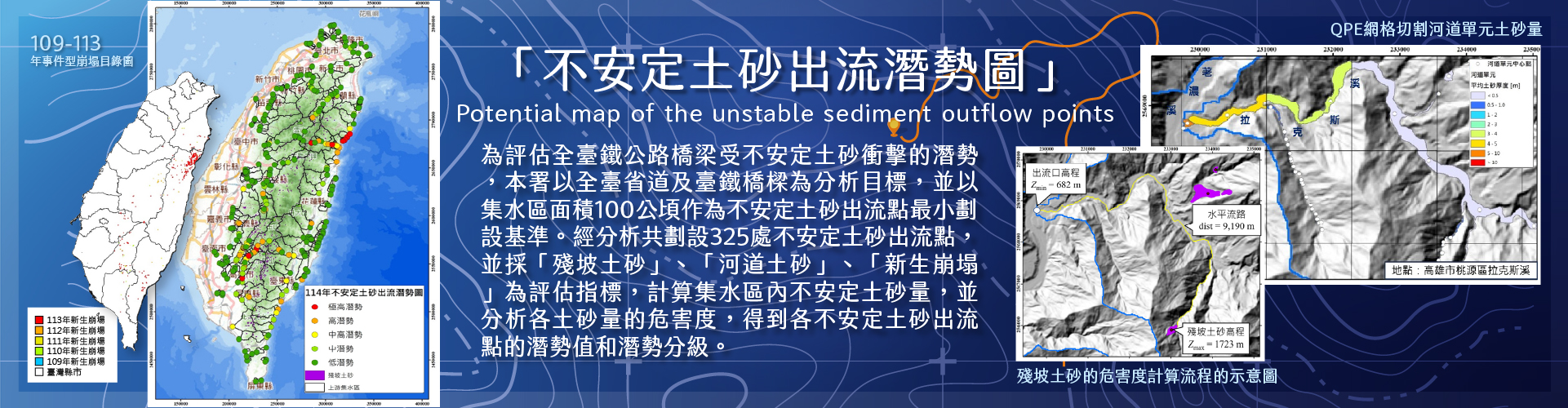

2025年5月28日發生Birch Glacier冰川崩塌,使得大量岩石、冰川碎屑等混合物體沿冰川傾瀉而下,瞬間吞沒了瑞士南部Loetschental地區的Blatten村(圖1),在災前由專家學者等對於冰川變動及微地動訊號判斷評估,協助政府單位立即下達疏散與避難決策,在兩小時內成功疏散300名居民及牲畜,並針對不同災害類型實施對應之應變措施,使得此次冰川崩塌後傷亡損害減至最低。

在本系列報導第一期(第146期)介紹到Birch Glacier冰川崩塌事件致災歷程及瑞士科學家長期致力於冰川與地滑等監測下,使瑞士政府在冰川崩塌發生前能夠及時疏散居民避難,以及初步的災因探討,此起事件展現了瑞士政府平時在防災應變努力的成果。

本期電子報將針對2025年5月28日Birch Glacier冰川崩塌發生後至今,瑞士聯邦政府、各州和市政府實質上之作為,以及重建過程遇到的問題,還有Blatten村未來重建的規劃等等。以此次冰川崩塌事件災因深入探討,以及氣候變遷下,瑞士阿爾卑斯山可能於未來十年面臨之困境等主題來進行介紹。

在本系列報導第一期(第146期)提到Lonza River被大量冰川崩塌材料所掩埋,進而形成堰塞湖。在5月28日時,政府部門立即對下游的Wiler and Kippel地區進行了預防性疏散;至5月30日時,該堰塞湖暫時性最大蓄水量估計達到約 100萬立方公尺,政府部門提前將下游的費登水庫進行排水口洩洪,以降低堰塞湖潰決對下游地區的衝擊。在5 月 31 日時,瓦萊州地質學家Raphael Mayoraz表示該堰塞湖在溢流情形下,其蓄水於堰塞Lonza River的碎屑堆積河道中緩慢流出 (圖2),使得堰塞湖中蓄水量縮減至約為80萬立方公尺且水位下降約 1 公尺。在6月1日時,根據國務委員會發布新聞稿顯示Lonza River堰塞湖水位保持穩定尚未有潰決跡象,政府部門持續監測其水位,以評估對下游湖泊、河流和費登水庫等受影響地區之致災威脅 (Canton du Valais(Kanton Wallis),2025/6/1)。

2025年5月28日,瑞士瓦萊州Blatten村發生大規模岩石、永凍土與冰川崩塌,其造成巨大的灰褐色碎屑堆積物橫跨Blatten村所在山谷(圖3),使得全村約有2公里長被土石流覆沒,短期內想清除約900萬立方公尺的碎石堆是不切實際且危險的。地質學家Marcos Buser說到:「要搬運裝載一立方米的土石大概要花兩到三法郎,再運送到附近堆置則要花兩倍的錢。但考慮整個山谷已被數百萬立方米的土石所填滿,其費用成本實在驚人了,所以這些土石不可能會被運走」(Einen Kubikmeter des Materials zu verladen, kostet wohl zwei bis drei Franken, der Transport zu einer nahegelegenen Stelle noch einmal so viel. Bei den Millionen Ku-bikmetern, die das Tal zugeschüttet haben, sind die Kosten schlicht und ergreifend zu hoch. Dieses Material wird nicht mehr abtransportiert werden)。

再者,依據2025年5月30日,瑞士保險協會(SVV)初估,此次災害已造成數億瑞士法郎的損失。依瑞士法律,凡投保火災險的建築,必須同時涵蓋天然災害險,但瓦萊州沒有強制建築物保險制度,災區居民在這場災難中失去了全部財產。這對於那些5月19日提前撤離家園的居民而言,如今面對家園已變成一片廢墟,是否要在其他地方重建村莊,是相當艱難的選擇。

而瑞士聯邦政府、各州和市政府迅速展現團結互助精神,承諾為災民提供援助和重建工作資金。議會已批准500萬瑞士法郎 (約新台幣2億) 的緊急援助資金,其州政府於第一時間根據實際需求,迅速向災民提供緊急財務援助,用於購買日常生活必需品,並安排住處,瓦萊州政府 (Kanton Valais) 承諾提供1000萬瑞士法郎 (約新台幣3億8千萬),並成立了重建村莊小組 (SWI swissinfo.ch報導資料,2025/6/13)。此外,瑞士在地機構,如瑞士團結組織是瑞士廣播公司 (SBC,SWI swissinfo.ch的母公司) 的人道主義部門,已籌集援助資金約1700萬瑞士法郎 (約新台幣6億4千萬);瑞士仁愛會 (Caritas Schweiz) 與瑞士紅十字會聯合撥款40萬瑞士法郎 (約新台幣1,450萬元)。

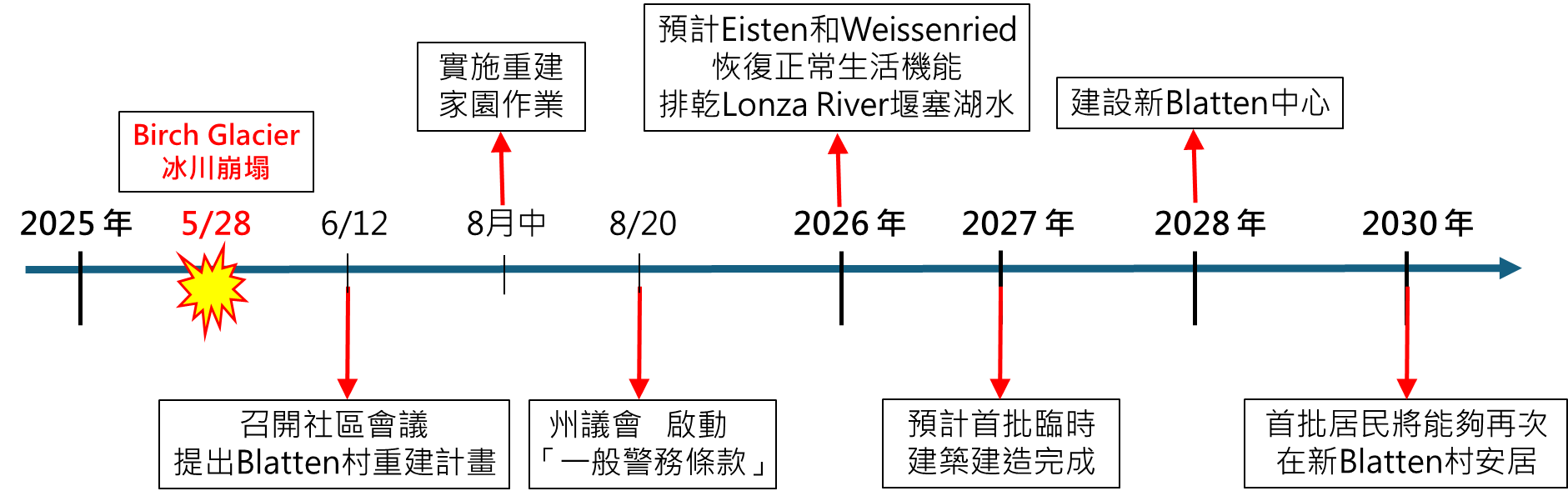

在冰川崩塌發生兩週後(2025年6月12日),Blatten村居民召開了一次社區會議(圖4),約有300人出席,村長Bellwald於會議中提出Blatten村重建計畫(圖5),其內容公佈未來三到五年重建Blatten村的路線圖,包含附近兩個受崩塌影響的Eisten和Weissenried小村莊,將與Blatten現有的中心一起開發成「新布拉滕」。該重建計畫預計於災後兩個半月後,著手進行重建工作,其所需處理事項包括:山谷中數百萬立方公尺的崩塌碎石、Kleines Nesthorn山坡加固、清理Blatten地區廢墟、以及從堰塞湖中清除浮木,以確保Lonza River湖水持續流出。此外,同時為確保運輸物資與避難所需維生管道,建設連結各村莊間的緊急通道,並將臨時安裝供水、污水處理和電力供應。

Blatten村發生山崩後,由於多條受損道路需要盡快重建,包含連接Netzbord和Weissenried的緊急道路、連接Weissenried和Eisten的替代州級道路、連接Weissenried和Fafleralp道路的連接路、連接Wiler和Weissened的臨時纜車。瑞士通訊社(Keystone-SDA)表示,州議會於2025年8月20日宣布,將啟動「一般警務條款」,該條款為當公共秩序、國家安全、人員和財產安全以及公共衛生與和平受到嚴重損害威脅,則可以適用此條款。

市政府預計最早將於2026年,Eisten和Weissenried村莊的居民將能夠恢復正常生活機能,同時Blatten村也持續進行清理廢墟和土石清除工作,包括排除堰塞湖蓄積水體及疏通Lonza River中大量土石,並新建防砂壩。首批臨時建築規劃將於2027年建造完成,新的Blatten中心將於2028年開始建設,其中包括住宅、教堂、村莊商店和酒店等多功能建築。市政府預計到2030年,首批居民將能夠再次在新Blatten村安居。

根據瑞士永凍土監測網 (PERMOS) 長期監測顯示,在2015至2024年間,不論是瑞士還是全球,在地下10公尺處的永凍土溫度變化範圍介於-0.1至+1.1°C,永凍土的溫度都有顯著上升的趨勢 ,其中溫度變化最劇烈的區域主要集中在氣候寒冷的高海拔地帶與岩石區。再者,在本系列報導第一期 (第146期)提到Birch冰川的上部區塊在過去數十年間持續受到監測,蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)和瑞士聯邦森林、雪和景觀研究所(WSL)研究團隊聯合提出,於 2019 年左右,冰川前端滑動推進約 50 公尺,冰川前端的冰層厚度增加達 15 公尺,而冰川上部區段的冰層厚度卻是減少的。這種異常現象,可能是因為週期性的岩崩所造成的岩屑堆積於冰川表面所致 (圖6) (Farinotti et al., 2024; Jacquemart et al., 2024 ;Abramson et al., 2001)。

其次,在Kleines Nesthorn山坡崩塌事件資料顯示,其崩塌的岩石不穩定區域位於永凍土帶,該崩塌區的永凍土溫度估計為攝氏-2至-3°C間,厚度約一百公尺。此次崩塌發生於較深層處,其主要受長期變化影響,而非近期天氣所致。由於近幾十年內,Kleines Nesthorn的永久凍土出現升溫現象,推測因冰層的消融和水分滲透增加導致岩石不穩定區內部產生更高的壓力與額外應力,進而加速坡面的崩塌發生。

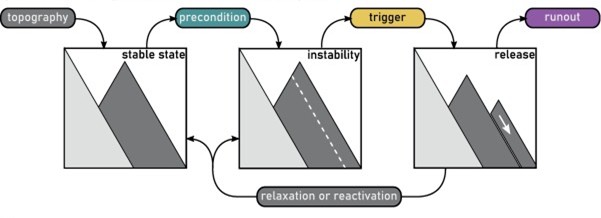

蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)和瑞士聯邦森林、雪和景觀研究所 (WSL) 等研究團隊聯合推測此起事件主要驅動因素包括: (i) Kleines Nesthorn 山崩所引發的地形運動 (ii) 自Kleines Nesthorn發生的一連串中至大型岩崩事件,導致大量岩屑堆積於冰川表面 (圖7) (Farinotti et al., 2024)。這些堆積物的重量與外部環境條件可能以多種方式影響冰川穩定性,其相互作用與影響程度尚待釐清。目前的科學分析評估出下列因素:

1. 冰體壓力急遽上升:在冰川的中、上部區域發生岩體沉積後,受壓力影響使冰川底部與內部產生融化現象估計約為10毫米。

2. 冰流加速 (acceleration of ice flow):當岩體沉積後觀察到冰川流動加速(估計最高達每日10公尺),產生強烈剪切熱 (high shear heating),可能額外產生每日約5毫米的融水。

3. 積雪融化與小規模降雨:事件發生前的積雪融化與小規模降雨,更進一步增加水量與冰川流動速度。

4. 冰川底部剪應力急遽上升:冰川受到岩石崩落的額外載重,接近其基底所能承受的極限應力,進而造成滑落。

5. 上游山坡與Kleines Nesthorn山腳沉積物加速下滑:對Birch Glacier冰川造成額外壓力。

6. 冰體溫度條件:冰川是否全程處於融點,或局部仍凍結於基岩,也可能影響此次事件的動力學行為。

在氣候變遷影響下,2024年在瑞士氣溫上升幅度達到2.9°C (約為全球平均的兩倍),已造成瑞士阿爾卑斯山區的冰川廣泛融化與永凍土層解凍,同時導致冬季降雪量變化、融雪時間提前、大氣環流型態改變,以及強降雨事件頻率增加 (CH2018)。這些氣候變化預計在未來數十年仍將持續,並對自然災害產生多樣化影響,尤其在高山地區,因融雪增多與永凍土融層加深,落石事件頻率正逐漸上升 (圖8)。

綜合上述,永凍土可能對氣候變化極度敏感,而氣候變遷很可能是此次冰川崩塌事件的主要關鍵因素,其導致冰川融水量增加與剪應力急升的組合,後續連帶引發冰流在崩塌前劇烈加速現象,進而使冰川下部(冰體較厚的區域)受水分滲入岩層失去穩定性,最終引發了災難性「岩-冰崩滑 (rock-ice avalanche) 」將Blatten村掩埋,可看出Birchgletscher的整個下部區域約12公頃已完全消失 (Swisstopo 瑞士聯邦地形測量局,圖9)。

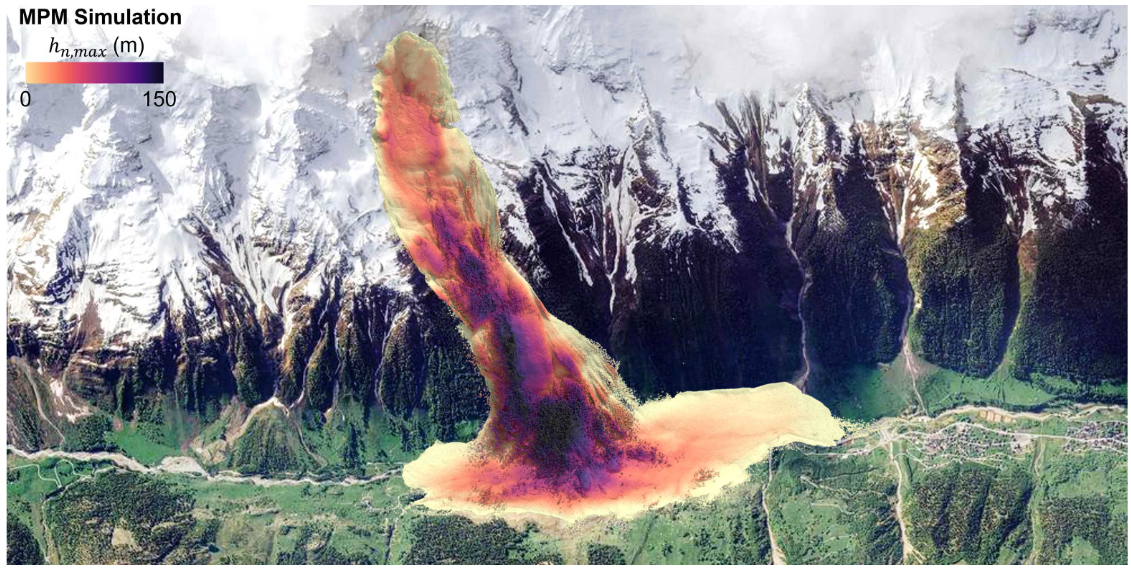

ETH Zurich / WSL-SLF 研究所利用MPM成果顯示 (圖10),事件中約有930萬立方公尺的岩石、冰川碎屑等混合物體滑入山谷,估計約2,000萬公噸的物質在垂直落差約1,200公尺間崩落,此次Birchgletscher冰川「岩-冰崩滑 (rock-ice avalanche)」僅約40秒即抵達谷底,平均速度約為每小時200公里,其所釋放出巨大的重力位能,理論上足以融化約100萬公噸的冰川碎屑,估計有約27%的冰川碎屑在數秒內融化。

Birch Glacier冰川崩塌造成Blatten村約九成的房屋遭到掩埋或摧毀,突顯大規模自然災害的威脅及對社會影響。瑞士聯邦政府在災後迅速的制定應變對策和重建工作仍在持續進行,無論是災前政府部門、研究單位與民眾展現出的防災意識與疏散準備,或是災後政府及民間組織迅速提供的經濟與物資援助,都反映出在面對極端氣候與突發事件時,政府與民間的協作機制具備關鍵作用,並有效降低災害損失。這種全民動員與協力應對的模式,對於同樣處於自然災害頻繁發生的我國是相當值得學習效仿的案例。

在面對極端氣候的情況下,根據瑞士永凍土監測網(PERMOS)於近十年的監測顯示,不論是瑞士還是全球,永凍土的溫度都有顯著上升的趨勢,於高山地區可能因融雪增加與永凍土融層加深下,進而造成落石事件頻繁發生,未來十年瑞士聯邦政府對這類複合型災害的整備、應變與防災措施上需要更加重視。隨著災區逐步復原,政府及相關單位持續彙整並整合各類災害的經驗,藉以優化災害應變的機制與程序,進一步強化未來的防災能力,並成為面對大規模土砂災害時的重要參考依據。

2. ETH Zurich / WSL,(2025/6/2),ETH冰川研究人員對Birchgletscher崩塌的災因分析(What glacier researchers know about the collapse of the Birch Glacier.)

3. ETH Zurich,(2025/7/7),ETH 和 WSL-SLF研究人員開發3D模型,藉以進行冰川崩塌預測(New models improve predictions of snow, rock and ice avalanches.)

4. SWI swissinfo.ch,(2025/8/20),2025年8月20日,州議會 啟動「一般警務條款」(Nach dem Bergsturz in Blatten VS sollen mehrere zerstörte Strassen möglichst rasch wiederhergestellt werden. Die Kantonsregierung hat beschlossen, die Arbeiten von einer öffentlichen Auflage und dem öffentlichen Beschaffungsrecht auszunehmen.)

5. Tages-Anzeiger,(2025/8/13),Blatten村重建計畫進行中(Bergsturz-Gemeinde Blatten soll bis 2029 wieder aufgebaut sein.)

6. Tages-Anzeiger,(2025/6/13),Blatten村召開社區會議,提出blatten村重建計畫(Dorfladen, Hotels: So könnte Blatten künftig aussehen.)

7. 20 Minuten,(2025/5/29),Blatten村長向村民勉勵,地質學家Marcos Buser表示Blatten村將會重建(Kann Blatten freigeschaufelt werden? «Die Kosten sind zu hoch»)

8. tagesschau,(2025/5/31),瑞士冰川崩塌後,Lonza River堰塞湖水已緩慢流出(Aufgestaute Wassermassen fließen langsam ab.)

9. Canton du Valais(Kanton Wallis),(2025/6/1),國務委員會發布新聞稿: 2025年6月1 日Lonza River觀測情形(Lötschental Stand der Lage - 10.00 Uhr.)

10. CNA,(2025/5/30),瑞士冰川永凍土崩塌融化,受災村落遭淹沒

11. 瑞士聯邦地理資訊平台,(2025/5/30),瑞士聯邦地形測量局(swisstopo)以快速測繪技術製作的影像圖

2. Jacquemart, M., Weber, S., Chiarle, M., Chmiel, M., Cicoira, A., Corona, C., ... & Stoffel, M. (2024). Detecting the impact of climate change on alpine mass movements in observational records from the European Alps. Earth-Science Reviews, 104886.

3. CH2018 – Climate Scenarios for Switzerland. National Centre for Climate Services, Zurich. 24 pp. ISBN 978-3-9525031-3-3

4. Abramson, L. W., Lee, T. S., Sharma, S., & Boyce, G. M. (2001). Slope stability and stabilization methods. John Wiley & Sons.