電子報

在防災與水土保持領域中,隨著高解析影像與自動化技術的發展,遙測影像已成為災後判釋與環境監測的重要工具,如何快速地處理大量影像資料並提供準確的資訊,是目前災前整備、災中應變與災後復原等水土保持與防災作業的關鍵需求。

本篇電子報希望透過 eCognition 軟體應用機器學習方法進行崩塌裸露地的自動判釋,並嘗試縮短技術與應用之間的落差,協助建立基礎分類模型與流程概念。將以 eCognition 運用物件式影像分析(Object-Based Image Analysis, OBIA)進行分類流程建構。首先透過影像分割取得具空間邏輯的影像物件,再設定特徵參數,並比較監督式學習和非監督式學習進行訓練的模型結果,並分析模型分類準確率。此外,採用傳統像素為基礎(像元式)的分類方法其影像細節易誤判為雜訊而有椒鹽效應(Salt-and-pepper effect),將限制自動化應用的效果。

過往利用遙測影像於颱風過後判釋崩塌地,除基於光學衛星影像本身之雲覆率、解析度影響外,更受限於取得有效影像時間及人員判釋作業時間,但這樣的作業方式已難以提供即時有效判釋情資。隨著無人機應用及影像後製技術普及化,雖可即時取得欲判釋地區之影像,但早期從外業無人機拍攝影像到判釋成果產出,需藉由人工一張張檢視崩塌位置,靠著經驗判讀每一塊裸露地、植生與道路的界線──這樣的人工作業,不僅耗時、易漏判,光靠人力早已難以負荷。目前,隨著高解析影像普及化,利用結合機器學習與物件式分類的自動化方法,正逐漸成為颱風豪雨事件過後災情判釋的實務利器。

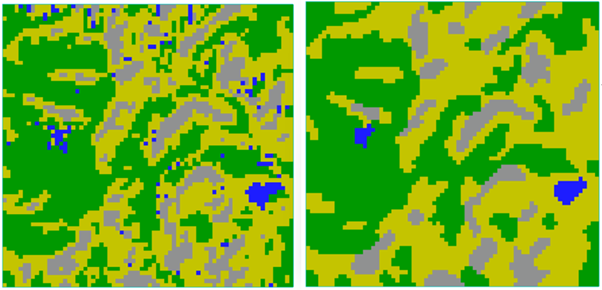

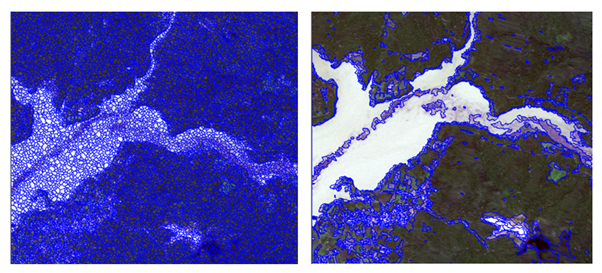

在影像的自動判釋上,常見的判釋方法可分為像元式分類和物件式分類,兩者主要的差異在於像元式是以每個像素(pixel)為單位,根據影像的解析度而有不同的比例尺,而物件式則改為使用影像分割技術產生區塊,以區塊為單位加入合適的特徵協助影像分類。隨著遙感探測技術的發展,單一像元之光譜反射值無法直接代表地物特性,過小的資料容易在分析時被當作雜訊,會造成地物之不連續而形成破碎區塊,因為在分類後會變得很像餐盤上撒著的調味料,故被稱為椒鹽效應 (Salt and Pepper Effect) (圖一) 。

在物件式分類的自動判釋上,則是會先將影像內進行切割,切割後再將附近相鄰類似的區塊進行融合,這樣的好處是可以減少因椒鹽效應而產生的雜訊的干擾,在分類使用時會比較直觀且清晰,例如一塊大裸露崩塌地內有一小區綠色植生時,像元式分類高機率會將該植生區獨立辨識出來,不算入崩塌地,但使用物件式分類,則會直接將整塊崩塌地切割 (segemation)成同一塊,較無椒鹽效應的情形(如圖二)。孔繁恩等人 (2014) 研究證明物件式相比像元式的影像分類方法,其影像分類判釋準確度更高。

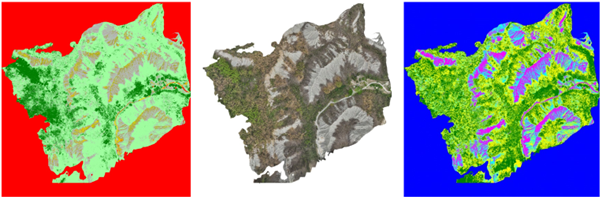

在進入範例前還是要先介紹一下機器學習的兩種類型,即監督式學習和非監督式學習,圖(三)由左至右分別為監督式學習分類結果、UAV正射影像、非監督式學習分類結果,這兩者差在哪裡呢?

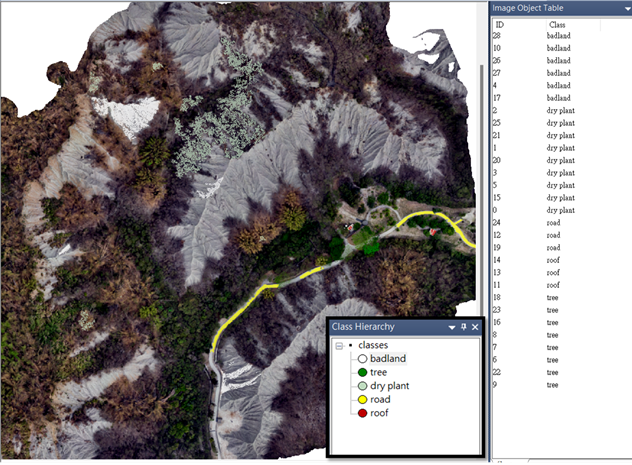

監督式學習是一種在有標籤資料進行模型訓練的學習方式。這代表每筆輸入資料都有對應的「正確答案」,模型的目標就是學會從輸入預測對應的正確答案,我們比較常聽到的決策樹 (Decision Tree)、支援向量機 (SVM)、K近鄰演算法 (K Nearest Neighbor, KNN)、隨機森林 (Random Fores)和線性迴歸都屬於此類的。而非監督式學習則相反,並不會告訴模型正確答案,只能靠資料本身的結構進行摸索,目標是發掘資料內部的模式,像是分群 (cluster)、降維 (dimensionality)、關聯 (association)等,常用在廣告的推播或者社群媒體的演算法上。以田寮月世界影像分類成果來說明,筆者在監督式學習進行分類前,需要先圈選訓練樣本,本電子報試以人造建築、木棧道、道路、草堆、樹木和裸露惡地等這六類建立訓練樣本,考量到影像中由於人造建築、木棧道、道路的數量較少,所以在非監督式分類中便會傾向把植生或者裸露地等大面積區域進行更細緻的分類。

物件式影像分析eCognition軟體簡介

eCognition最早是由 德國 Definiens AG 開發的軟體,後來由位於美國加州 Trimble Inc. 公司收購,納入其空間資訊的相關部門,並持續發展至今,為目前市面上最知名的物件式影像分析軟體之一,更詳細的資料可以參考Trimble官網 (如圖四)。

eCognition好用的地方在於:

(一)影像分割與物件辨識能力強

(二)能處理多種遙測資料(影像、點雲、向量)

(三)支援Python 腳本外部串接與機器學習

筆者在下面的範例中將展示使用eCongnition內的監督式學習方法進行影像崩塌地判釋。

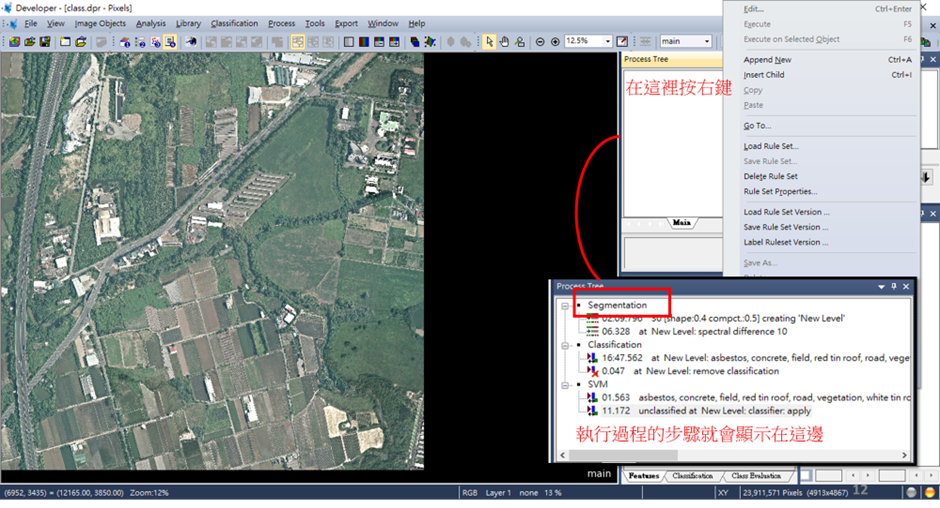

首先在打開程式後並選擇Create new project,匯入要編輯的底圖後,可以進行裁切和調整RGB所代表的波段,都設定完成後就可按照自己需求建立執行的流程圖,最重要的功能有兩個,Append New建立同等級和Insert Child建立下一階的指令,此範例直接點選Append New,其後在Algorithm處就可以執行後續程序指令(如圖五)。

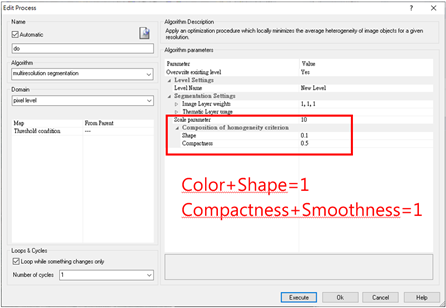

照片成功匯入完後下一步就可以進行切割物件Segmentation,由選擇Multiresolution開始,首先要設定Scale Parameter,也就是決定初步物件尺度的大小,其數值越大所分割出來的物件越大、越粗略;越小則越細緻。但並不是一味地把Scale調小就會得到更好的結果,也要考慮電腦的效能和目的,以及圖幅的大小,否則會跑到天荒地老還是跑不出來,因此,要在Scale Parameter設定上取得一個平衡。接下來則是設定Shape值調整形狀比重,其 shape 值設定範圍為 0.0 ~ 0.9,與其相對應要考量的就是 Color 值,兩者參數值相加等於1,此組數值是調控程式分割影像物件時依光譜(顏色)或者形狀特徵的相對重要性進行切割物件。當Shape值小時,色彩類似的像素會優先被合併,而當Shape值大 (對應之Color值相對小時),則會優先考慮形狀特徵進行合併。舉例來說,在都市、建築物較多的區域,由於建築物大多有棱有角,邊界形狀較整齊,就可以調高Shape的數值,由圖六依不同Shape值下,其分割建築物此類物件的效果上,以Shape值大者所呈現結果較佳。

除了Color/Shape兩者形狀與色彩參數外,另外一組參數則是Smoothness和Compactness (圖七),分別代表物件的邊界是平滑或是緊密,這兩者參數加總同樣為1,若Compactness值趨近 0 時,也就是Smoothness為主要控制參數,程式在分割物件時會更偏好平滑邊界,例如細長或彎曲形狀;反之Compactness趨近 1 時,則分割物件時會更偏向緊密物件,像是圓形、矩形。

上述參數設定上並沒有「唯一正解」,必須根據資料類型(自然 vs 人工)、目的(建物 vs 植生)與後續分類需求反覆調整與測試。例如以下示範影片就建議使用者在自然景觀(如植生、河川)可以設定shape ≈ 0.1,compactness ≈ 0.5,分割沿光譜邊界;而人工結構(如建築、道路):shape ≈ 0.4-0.6,compactness ≈ 0.8-0.9,生成形狀整齊的物件。

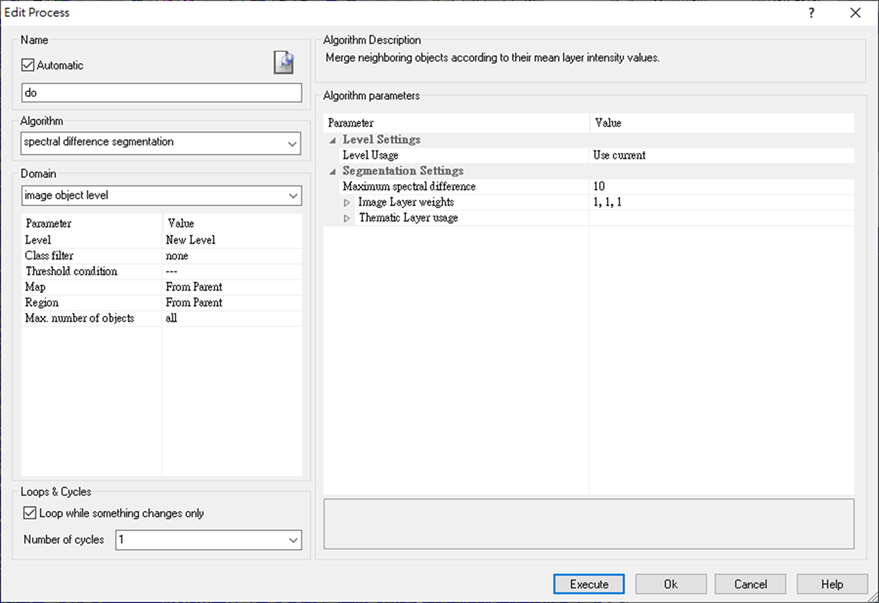

接著在工作區演算法上選擇光譜差異性分析 (spectral difference segemation),就可以把前面分割的物件中數值相近的區塊合併,為更有利於後續圈選和辨識,初步測試時建議將Maximum spectral difference設定較大值,減小電腦運算時間,因 Maximum spectral difference 數值大小反應於影響合併時原始區塊數值的相近程度,如果希望生成大區塊降低電腦運算時間,則可以將值調大,若希望能更準確地分出不同類別的地表樣態則可將數值降低 (圖八)。

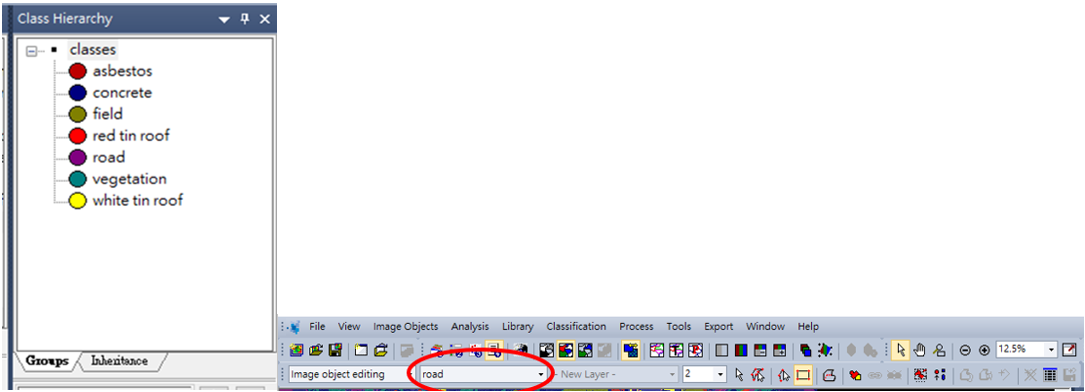

最後,在正式進入自動分類前還要有一件事要設定,就是在類別層級 (Class Hierarchy) 的工作區塊增設類別 (Insert Class),輸入要分類的類別名稱以及設定顏色,依照影像所涵蓋的範圍設定欲分類的類別包含水體、植生區、裸露地等等 ( 圖九 ) 。在類別層級設定完成後,找到工具列 (Toolbars )打開手動編輯 (Manual editing) 並對著影像點擊右鍵,執行類別選擇 (Classify Selection)就可以開始圈選訓練樣本了,新版的eCongnition有直接點選區塊和筆刷兩種圈選功能。

在圈選訓練樣本時要注意確認image object editing所對應的物件類別是否為正確類別,如圖九紅色標示處之road類別,在圈選樣本時應避免分類錯誤。另外可藉由執行Image Object Table功能查看目前圈選訓練樣本所分類的資料,例如計算已經選了多少樣本了,以及選取的區塊有沒有被歸類在正確的分類 ( 圖十 )。

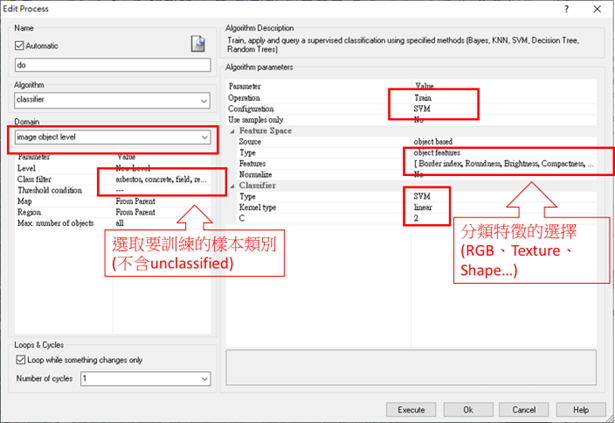

完成前置作業後,就可以進行影像物件分類 (Classification)。在完成圈選訓練樣本後則是要決定使用的演算法,目前eCogniton裡除了最基礎的NN外,也可以依照需求選取SVM、kNN、Decision Tree等相對應最適合的演算法,本範例中先利用SVM支撐向量機做示範。在Edit Process視窗下,打開classifier後左手邊選取要訓練的樣本類別,右手邊選擇要使用的演算法和分類特徵,分類特徵有很多可以選,像是RGB、NIR/FIR 近/遠紅外光、Brightness亮度、Texture紋理、Shape形狀,也可以自訂,例如NDVI、GN、各式波段比等,使用者可以慢慢測試哪些特徵的分類效果最好,接著執行並等待訓練完成 (圖十一)。在模式訓練完成後,重複前面的步驟只是改成選擇尚未分類的樣本unclassified(做完這個步驟後建議先按ok,另存新檔後再execute)(圖十二),就可以等待分類後的結果了(圖十三) !

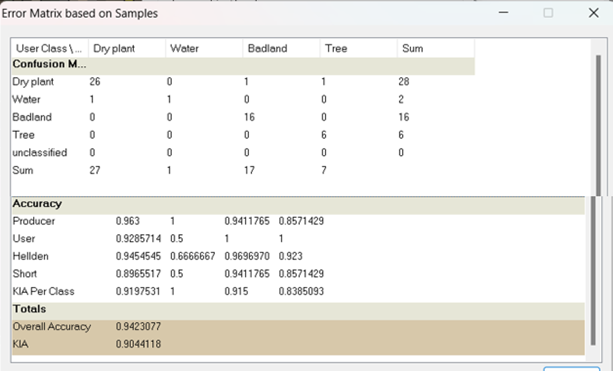

除了可以直接儲存分類的結果並輸出圖片外,也可以匯出特定的向量資料,例如輸出崩塌裸露地的 shp 檔,後續匯出至其他GIS軟體進行分析。在影像分類判釋完成後,最重要的工作,就是要分析準確度,否則無法證明訓練模式分類結果的可信度,利用eCognition內建的Accuracy Assessment tool,根據選取的樣本計算其誤差矩陣,該功能除了誤差矩陣外亦包含生產者指數、使用者指數、整體準度 (overall accuracy)、Kappa 一致性指數(kappa index agreement, KIA)等計算。

操作方法為點選所欲分析樣本 (Select Samples)並選取對應類別,在撰定為測試樣本 sample 的物件上快速點兩下,即可到Accuracy Assessment 選單檢視誤差矩陣,如圖十四所示的相關Accuracy或KAPPA值,甚至可以看出在哪些類別上分類的效果較好,哪些較差。筆者建議在進行準確度分析的時候,要分別挑選不屬於原始訓練樣本的區域作為準確度分析的測試樣本,否則出來的數據會缺乏可信度。

總結來說,物件式分類結合機器學習,不僅能有效降低傳統像元式方法的雜訊干擾,更能在大範圍、高解析度的災後影像判釋中展現出效率與準確度。透過如 eCognition 類似的專業工具,能將高度依賴人力與繁瑣工序的作業轉化為可重複、可驗證的自動化流程,降低專業人才經驗門檻,縮短技術落地應用的距離。未來,隨著人工智慧與深度學習的持續發展,結合更多遙測資料來源與自動化判釋流程,將有助於建立更全面的災害監測與決策支援體系,進一步提升影像判釋工作的時效性、準確度與實用性。

1.https://www.youtube.com/watch?v=tt53hoRAw9Q

2. https://geospatial.trimble.com/en/products/software/trimble-ecognition

3.呂明倫(2015)。物件式影像分析技術應用於土地覆蓋分類之研究。台灣生物多樣性研究(TW J. of Biodivers.) 17 (4): 307-320

4.孔繁恩、詹進發、邵怡誠、李茂園、葉堃生、陳連晃(2014)。物件式分類法於高解析度航照影像萃取崩塌地之研究。《航測及遙測學刊》 18卷4期 Pp. 267-281

5. 鄧佩欣(2009) 。物件導向式分類應用在土地利用類別判釋之研究。逢甲大學碩士論文