電子報

為什麼一場發生在俄羅斯堪察加半島南部外海的 M8.8 地震,臺灣能在短短時間內就準確判讀到、而且幾分鐘內完成初步評估?原因不在單一儀器,而是一張串聯全球的地震資料網絡:美國國家地震資訊中心(NEIC)負責整合與發布事件解讀,IRIS/EarthScope 以即時資料服務,把遍布世界的測站(包含臺灣 6 個寬頻站與美方在臺站點)串成同一時間軸。震波一路被接力、編碼、對齊,在幾十秒到幾分鐘內變成「哪裡、何時、多大」的清楚數字;這些數字接著驅動通報、海嘯監測與後續研判,即使身在千里之外,也能與世界同步判讀風險。本文將沿著這條訊號路徑前進:先看全球測站網的整體規模,再走進臺灣節點與單站波形,理解 P波、S 波與表面波的到達時間如何得到震央與規模;最後,也看看同一套系統如何「聽見」山崩等非地震事件,讓跨時區的災情監測更即時、更有根據。

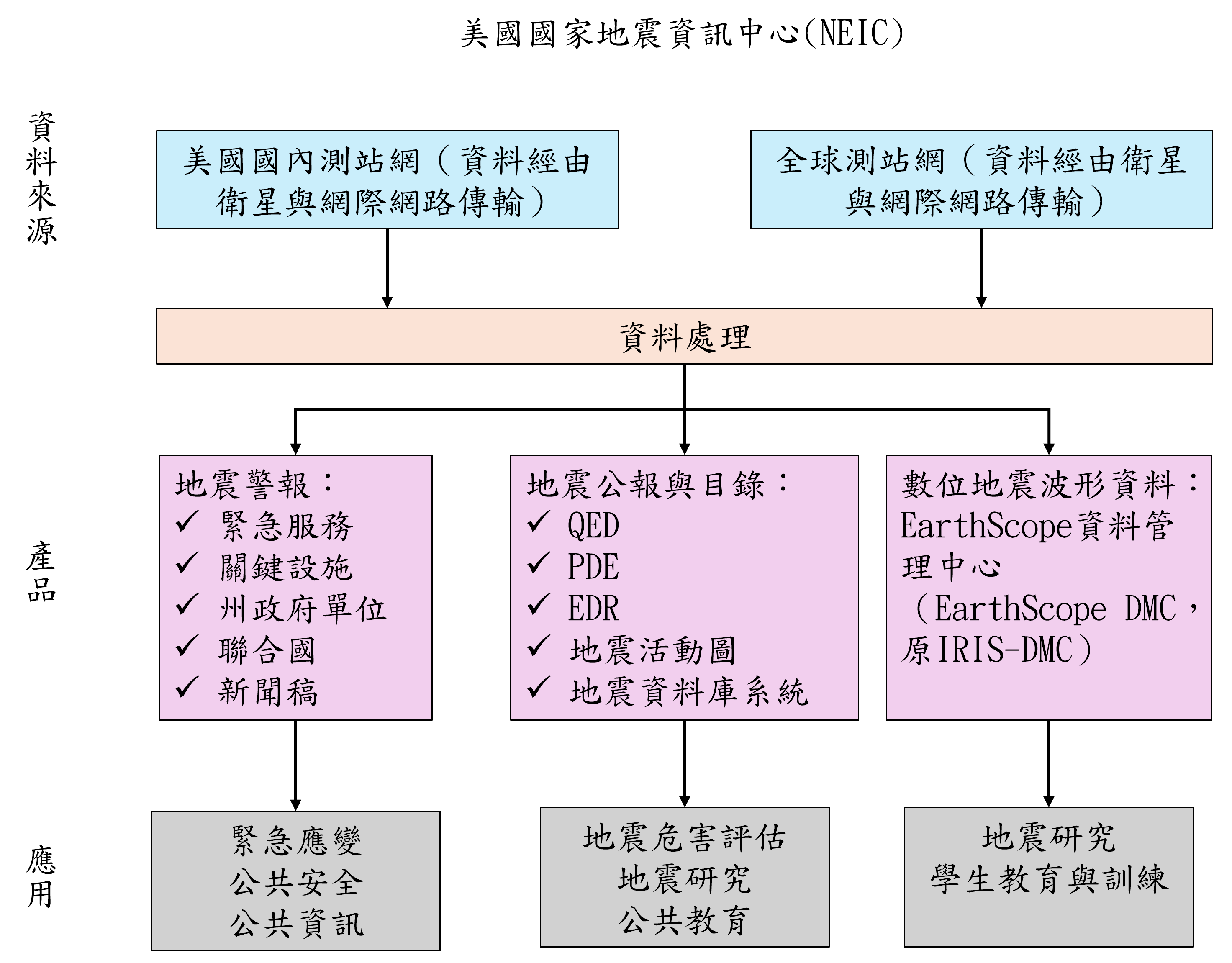

美國國家地震資訊中心(NEIC)成立於 1966 年,1973 年納入美國地質調查局(USGS)地震災害計畫,設於科羅拉多州戈爾登的地質災害科學中心。該中心全年無休24小時運作,任務是以最短時間偵測並定位全球顯著地震,將結果穩定地推送給政府單位、關鍵基礎設施、媒體、學界與一般大眾。NEIC 的觀測資料來自兩方面:一是

在產出層面,NEIC 提供三大類產品。其一是

以發生在俄羅斯堪察加半島南部外海的 M8.8 地震為例,接下來講解如何快速獲得地震資訊,可以藉由Station Monitor 這個網站進入到圖畫面,會看到密密麻麻的觀測站分布在全世界(圖三)。這些地震測站把即時波形透過網路與衛星送往資料中心,NEIC便能在幾分鐘內抓到事件雛形,推送到各單位。

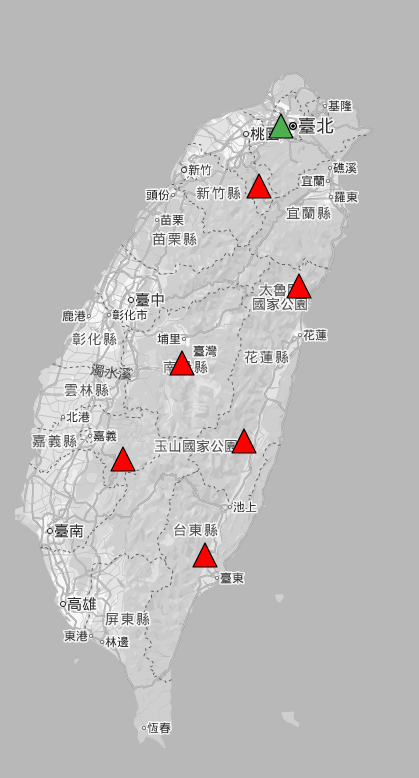

把視角拉近到臺灣(圖四),可以看到6個紅色三角形:這是臺灣自行架設的寬頻地震網(YHNB、NACB、SSLB、YULB、TPUB、TWGB);臺北的三角形則是USGS在臺布置的觀測站,這些觀測站能夠將「近且微弱的地震訊號」與「遠震的長週期訊號」一同捕捉。也正因為這些站點與國際資料中心彼此串連,臺灣不僅能觀測本地地震,同時也參與全球事件的解算與比對,讓跨時區的訊息對齊有了可靠的基座。

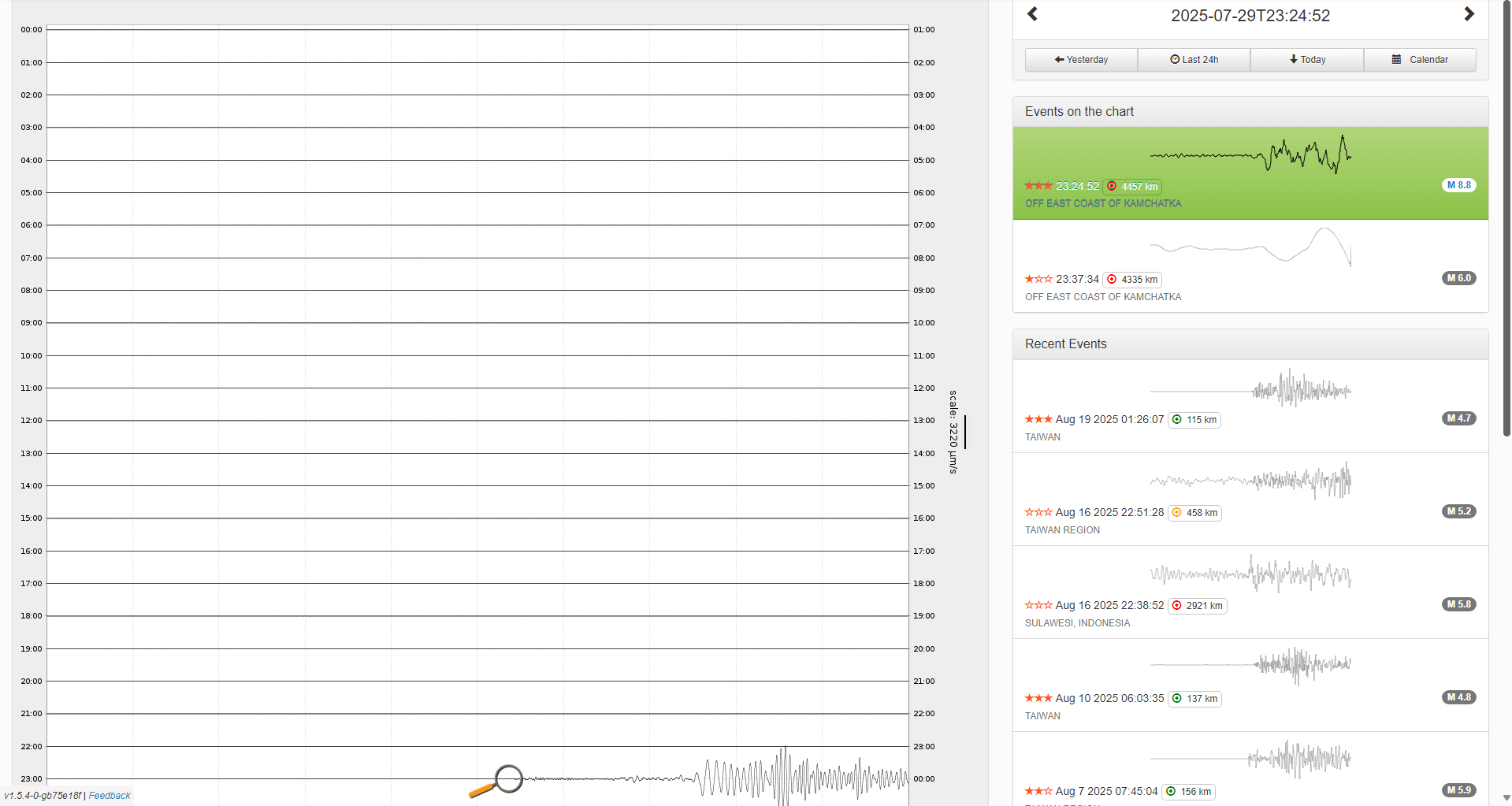

點進任一個觀測站,可以看到畫面的左側是一條 24 小時連續波形,能透過右上角切換想要觀測的日期:

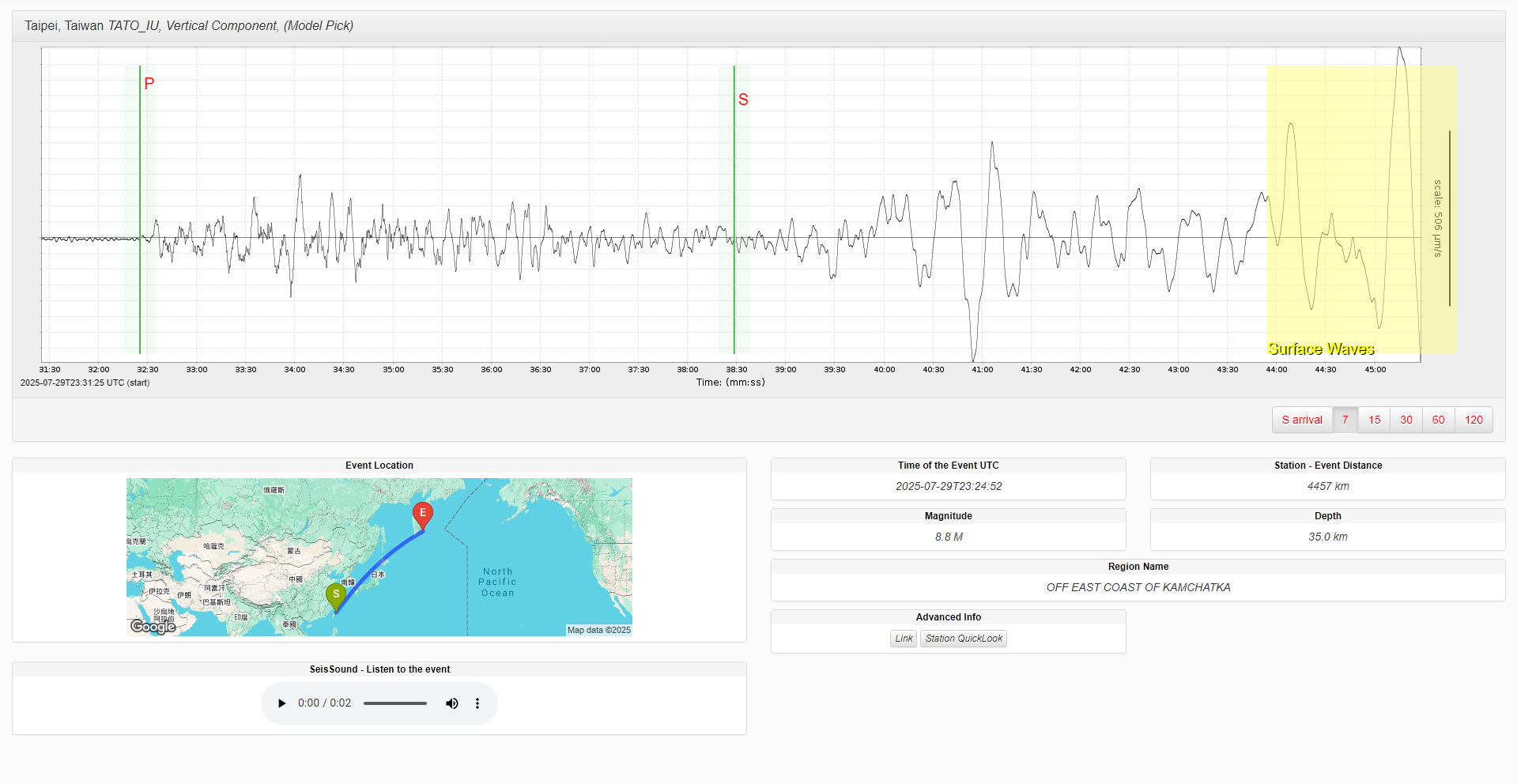

若是想獲得更加詳細的資訊,點進俄羅斯堪察加半島南部外海M8.8事件,系統會把波形上的 P 波、S 波 與 表面波 清楚標示出來。P波最先抵達,過一段時間振幅較大的 S 波才出現,最後是拖尾悠長的表面波。頁面左下角的小地圖同時畫出震央到測站的距離與方位,右下角則列出事件的關鍵參數(UTC時間、規模、深度與區域名稱)。把「到時—距離」這兩件事放在一起看,就能直觀理解快速定位與規模解算的邏輯:資料只要在不同時區被準確對齊,世界各地就能在同一節拍上判讀風險(圖六)。

不是只有地震,地震儀也可以偵測到崩塌訊號。大規模崩塌會產生

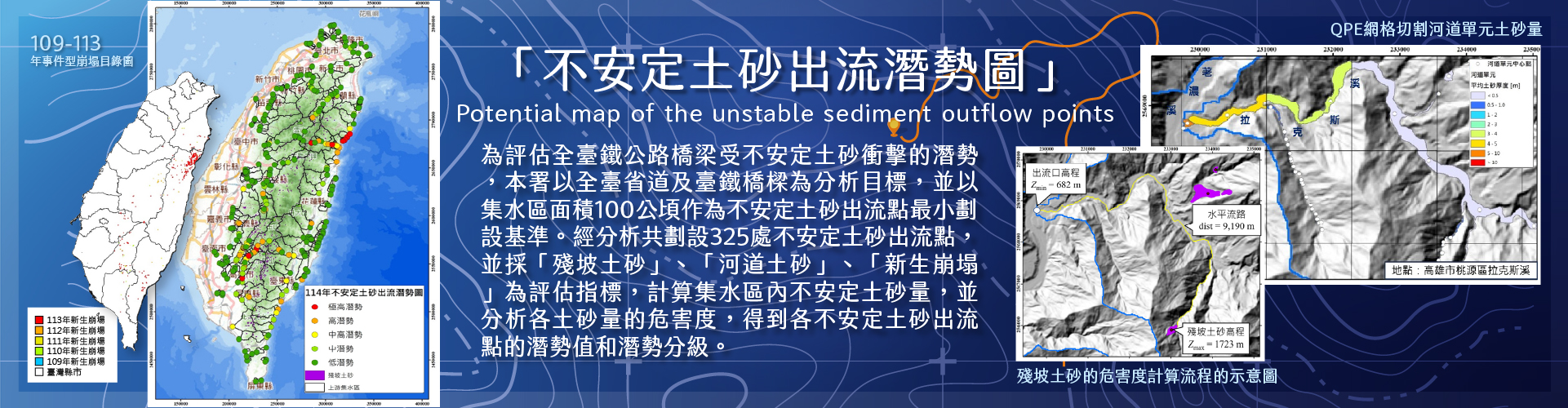

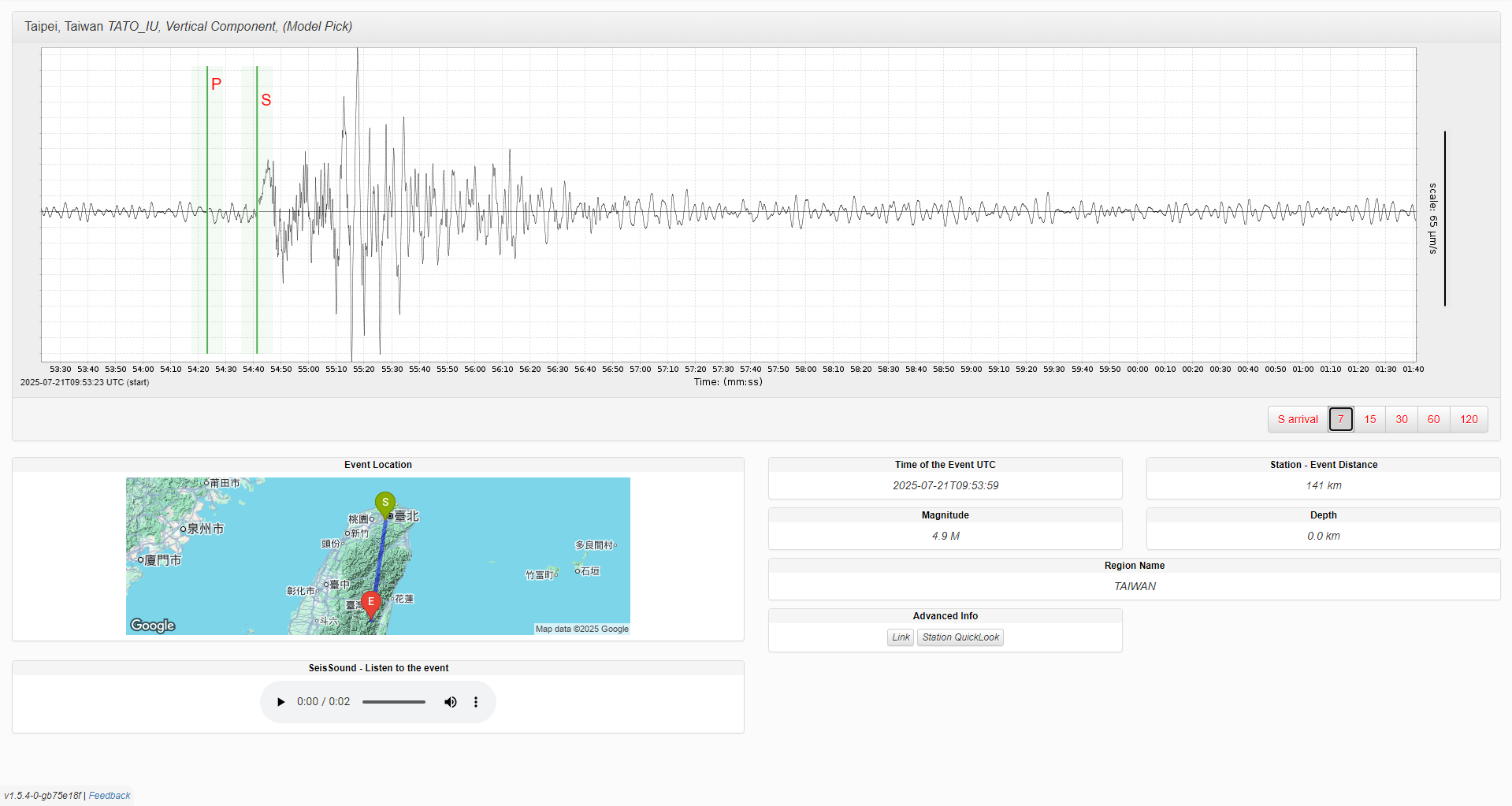

震源定位其實是一套「多站時間差」的流程:先從表一得知各個測站挑出的** P波與S波到時,計算每站的 S–P 時間差**,依走時曲線就能換算震源到該測站的距離。把這些距離當作半徑畫在地圖上,多個「距離圓」的交會區就是初步震央;接著套用區域速度模型做反演,聯合微調發震時間與深度,使各站的理論到時與實測殘差最小,震動源位置便收斂到馬太鞍溪上游一帶(圖九)。另外根據電子報第143期可以得知常規地震規模的計算方法,但因大規模崩塌屬「非典型地震震源」,表面波不如地震清楚且跟斷層位置與特性無直接相關,實務上仍以 P波、S波振幅為主完成芮氏規模ML計算。

除了USGS的NEIC外,再補上兩個同樣能「看見全世界地震」的機構:歐洲與地中海地震中心(EMSC)與 GFZ 的 GEOFON。前者以國際合作為基礎,彙整各地觀測網的即時通報,提供全球事件地圖與清單,可以看到各個測站網對於俄羅斯堪察加半島南部外海的M8.8 地震(圖十、圖十一)詳細資訊,並透過 LastQuake 平台蒐集「我有感」回報,讓專業觀測與群眾訊息相互印證;後者由德國地學研究中心營運除了發布全球事件外,還提供歐洲的Ground motion visualization(地表位移可視化,圖十二)、標準化的資料服務(如事件與波形、PGA等等資料),方便研究者進行研究。把這兩個機構資料與 NEIC/IRIS(EarthScope)的資料一併參照,同步掌握全球震動脈動,無論是快速追蹤最新事件,或是比對不同測站的紀錄,都更完整也更具可驗證性。

從2025年俄羅斯堪察加半島南部外海的 M8.8 地震作為起點,了解了由美國USGS的NEIC機構所建立的跨越時區的觀測與資料網,將全球測站(含臺灣 6 個寬頻站與 USGS 在臺站點)回傳的即時波形標準化、對齊並解算,IRIS/EarthScope 的服務則把這些資料快速送抵使用者端;只要在 Station Monitor 以 UTC+0 檢索相應時段,就能看到各個測站 24 小時連續波形與自動挑選的可能事件,進一步點入還可對照 P波、S波與表面波到時、震央—測站幾何與事件參數。這種「多站、多時區、同一時間軸」的整合協作,讓從偵測到初步評估的時程縮到幾分鐘等級,同時亦能偵測大規模崩塌所引起的的地表劇變訊號:2025年7/21 花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游的大規模崩塌,不僅在衛星影像上清晰可見,更在多測站波形留下長週期(低頻)、能量拖尾(長時間存在)的異常訊號,透過定位即可收斂至崩塌源區。另外再加上 EMSC 與 GEOFON 這兩個機構上的地震資料納入交叉參照,便能以多來源、可驗證的方式,觀看不同測站的地震記錄,追蹤最新地震事件。