電子報

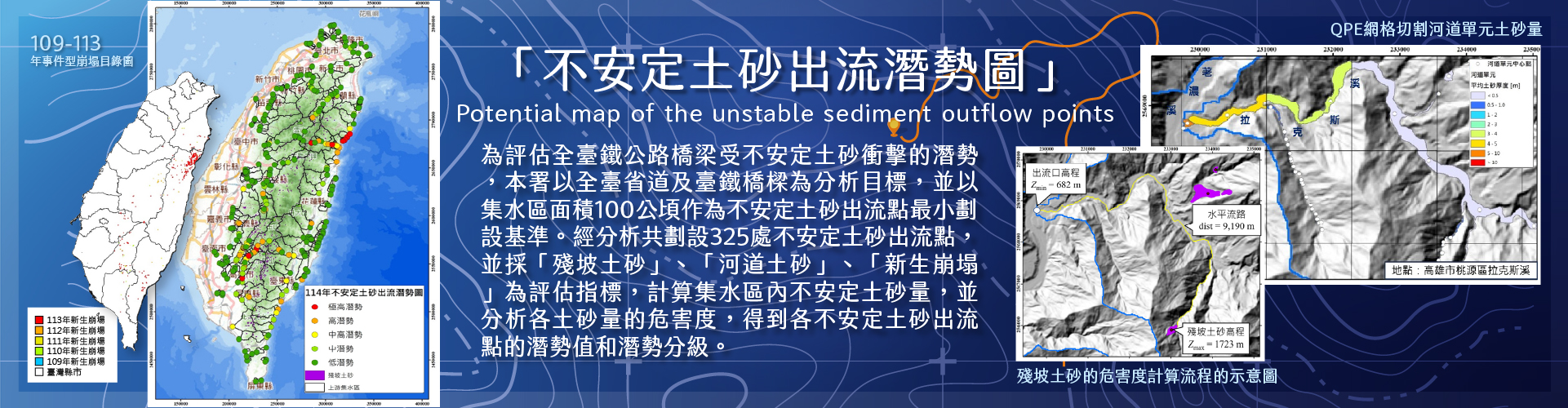

進入21世紀以來,極端氣候帶來的災害頻率與影響日益嚴重,根據電子報第18期有提到:聯合國國際減災戰略辦公室(UNDRR)統計,從2000年至2019年間,亞洲地區總共發生3,068起災害事件,美洲共有1,756起,而非洲則有1,192起(圖1)。其中,更以河川流域之洪氾區及地震帶為主的地區發生的災害數最多;災害形態則是以洪水、風暴及地震佔據災害事件類型比例最高。

面對愈來愈頻繁的自然災害,光靠政府或科技手段顯然不夠,唯有讓每一個人都具備防災的知識與行動能力,才能真正降低災害帶來的傷害。這樣的想法,在日本已深植於日常生活與教育當中,尤其自1995年阪神大地震與2011年東日本大震災後,更推動了一場全面的防災學習革新。

日本學校的防災教育是在學習指導要領(類似於臺灣的課程綱要)的框架內進行的。不過,並不存在一個名為「防災教育」的專門科目,而是將符合防災目標的元素融入各種科目中,推動防災教育的進行。日本早期的學校防災教育以「防災訓練」為主,例如地震避難演練、火災逃生等,強調在危機發生時迅速行動。但隨著災害不斷發生,日本教育界開始反思:防災教育不該只是反射性行動,而應該是一套

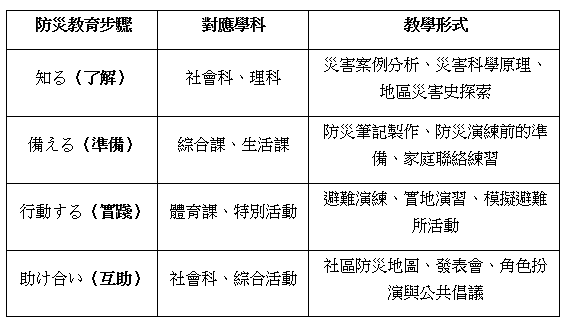

因此,日本文部科學省提出「四步驟防災教育」:知る(了解災害)→ 備える(預做準備)→ 行動する(實踐行動)→ 助け合い(互助),作為全學年橫跨各學科的教學架構(表一):

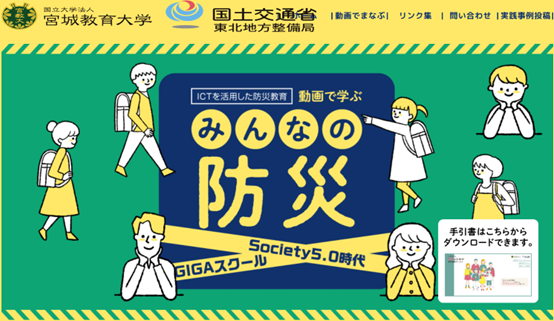

在國土交通省與宮城教育大學合作建立的防災教育網,主要是因應自然環境變化,以提升、培育教師新階段防災教育指導能力。該防災教育網具有豐富的防災教材、指引、動畫、災害案例等可用以引導學生認識災害、建立正確認知的起點,網站內容相當豐富,並透過地域或是教材類別來蒐尋(圖2至圖4)。

在防災教育步驟-知る(了解):主要是讓學生知道災害是如何發生,在平時自然科學課程中,學生透過動畫來學習地震、海嘯、颱風等自然災害的成因與特徵,也會透過模型了解板塊運動如何引發地震(圖5)。此外,在社會課中調查家鄉的災害歷史,使用簡化的災害風險地圖來認識自己生活環境中可能面臨的風險。學校也會透過觀賞震災紀錄片,讓學生透過不同角度認識災難影響。

在防災教育步驟-備える(準備)階段:是將防災意識融入日常生活中,讓學生了解所處地域環境、學會如何從平時就做好災害的應對準備 (影1)。在學校課程中,老師會指導學生熟悉避難路線、集合地點,並透過角色扮演或模擬活動練習避難行動。例如,製作「我的防災筆記」,記錄家庭聯絡方式、避難包內容,以及自家至避難場所的安全動線。家庭作業可能會請學生與家人一起檢查急難物資清單,思考如果停水停電,家裡的準備是否足夠。「備える」的核心,不只是儲備物資,更是培養學生主動思考與自我保護的能力,也讓防災教育真正從課堂走進生活。

完成「了解」與「準備」之後,日本的防災教育進入關鍵的第三步:「行動する(實踐)」。這個階段的重點在於,讓學生將所學的知識真正運用在行動中,強化臨場反應與實際操作能力。學校安排多類樣態的模擬訓練,例如地震速報響起後的避難演練(圖6)、火災逃生演習,甚至是全校性的防災日活動。學生不只是聽從指令,更學習在混亂中觀察環境、做出判斷,例如:選擇安全的逃生路線、協助身邊的同學、確保頭部保護等。這些都是透過不斷重複、強化來培養的反應能力。

此外,有些學校也會實施「地域連携防災訓練」,與當地消防局、社區居民合作進行模擬災害應變。學生在其中不只是參與者,也成為訊息傳遞與支援行動的一員,體會到自己在整體防災行動中的角色(圖7)。

在了解、準備、實踐之後,日本防災教育的最後一個階段是「助け合い(互助)」。這個階段強調的不只是保護自己,更進一步思考在災害中,自己能為他人做些什麼——這也是日本防災教育走向全民參與,提升公民素養的一大關鍵。

學生會透過討論與角色扮演,學習災害發生時如何協助同學、年長者或行動不便者,例如:在避難時攙扶受傷的同伴、幫忙搬運物資,甚至在災後提供精神上的支持。此外,更透過「我的防災故事」或「災後社區想像圖」等創作活動,引導學生思考「如果我是社區的一員,我能做什麼」(圖8)。

學校除透過與社區的合作,安排學生參加地區的防災演練,更讓學生實際與居民互動,共同完成防災任務。在這過程中,不僅了解社會的運作,也體會到互助的力量與重要性。「助け合い」讓防災教育超越個人層次,培養出關心他人、主動參與社會的態度,使防災成為凝聚社群、培育公民責任的教育途徑。

這樣的設計讓學生在日常學習中,自然地建構防災知識與能力,從「知識學習」走向「生活應用」與「公民行動」,並強調在「知識→判斷→行動→協力」的鏈結中建立實際應對能力,同時避免防災教育變成單一活動、缺乏延續性的問題。

另一方面,防災教育並不僅限於學校教育,其對象也不只是學生,在學校之外的家庭、社區與職場等地,也都有許多相關的實踐活動。在家庭中,通常會進行對緊急地震速報的應變、避難所的確認、災害時的聯絡方式確認(特別是「災害用留言信箱(171)」的使用方法,詳災害用伝言板)、以及儲備緊急食品等準備。

在社區層面,幾乎所有社區都會由里民會或自治會主導實施防災演練,此外也會發放防災用品,並因地制宜地舉辦小型的學習會與講座。在職場方面,也會實施避難訓練,部分企業還會向員工發放返家支援地圖與防災用品,並徹底確認災害時的聯絡與集合方法。

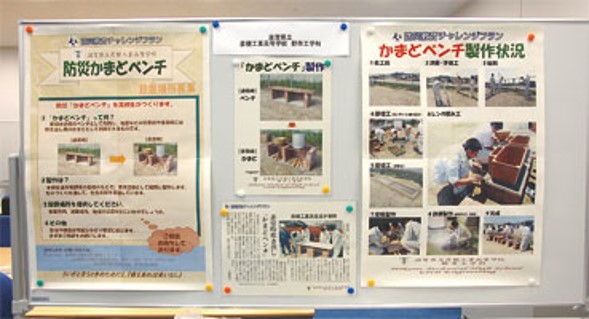

此外,還有許多以學生為對象的比賽形式活動,例如防災海報比賽(由內閣府與防災推進協議會主辦)(圖9)、防災教育挑戰計畫(防災教育挑戰計畫執行委員會主辦)、防災高中盃(由兵庫縣、每日新聞社、兵庫震災紀念21世紀研究機構共同主辦)、以及小學生的防災探險隊地圖比賽(由日本損害保險協會、朝日新聞社、聯合國教科文組織、日本災害救援志工網絡主辦)等,這些活動已展現出高度的教育成效。

為座落在災害潛勢區的居民提升自主防災與應變能力,台灣長期推動「自主防災社區」,讓位於土石流及大規模崩塌潛勢地區的居民,不只是被動等待訊息的接收者,透過培訓災害潛勢村里內居民成為土石流防災專員,擔任主動守護家園的第一線守門人。農村水保署每年持續辦理防災專員基礎訓練(圖7),強化在地自主防災能量,至113年已累計培訓3,633位土石流防災專員,114年4月30日前預計再培訓370人,協助自主雨量觀測、災情回報及疏散保全住戶等防災應變工作,逐步擴大社區防災網絡的深度與廣度。

除了人力的培育,資訊傳遞的效率也是關鍵。透過防災專員所建立的「雙向通報體系」,能夠即時將土石流與崩塌的警戒資訊,由上而下快速傳遞至各個保全對象;同時,專員也能回報現地觀察與雨量數據,讓主管機關掌握第一線情勢,提升整體防災判斷的精準度與時效性。

在課程設計方面,防災專員教育訓練引入創新互動元素,如Kahoot! 線上問答平台,讓專員們透過遊戲化學習方式,活潑地複習課程重點,增進參與感與記憶效果。來自各地的防災專員不僅在兩日課程中投入學習,也展現對社區責任的熱忱。訓練結束時,學員普遍反映收穫豐富,更有信心肩負起災防尖兵的角色,一點一滴累積地方防災的實力與韌性,也為台灣建立起更堅實的防災底層架構。

防災教育是一個不斷持續改進的過程,以滿足社會對於防災、減災的需求與變化,是以防災教育的重要性在於培養學生的自主性、團隊合作精神與社會責任感等方面的正面影響。依據日本內閣府及文科省資料,學校防災教育目的是「災害時危險的認知、日常準備、應對狀況做出正確判斷、採取行動確保自身安全」、「災害發生時能幫助他人」、「理解自然災害發生機制及防災相關基礎事項」。因此,日本強調從小培養防災素養,學科融合、全民參與,將防災視為生活的一部分。

台灣與日本同樣面臨多災環境,近年來由於大規模土砂災害或是複合式災害發生,越來越多民眾認識到防災知識的缺乏與自救互助的重要性,加之防災教育橫跨多個領域,絕非僅少數特定的專家具備防災知識就足夠。因此,農村水保署積極推動建立自主防災社區制度,強化社區應變,系統性推動防災教育工作,包括環境踏查、防災宣導、兵棋推演及實作演練等方式,教導民眾正確的土石流防災知識與技能,深耕防災知識普及化。在推行學校防災教育上,則可借鏡日本全民參與並將防災視為生活的經驗方式,推動防災觀念融入課程與社區共學,培養全民防災意識。