電子報

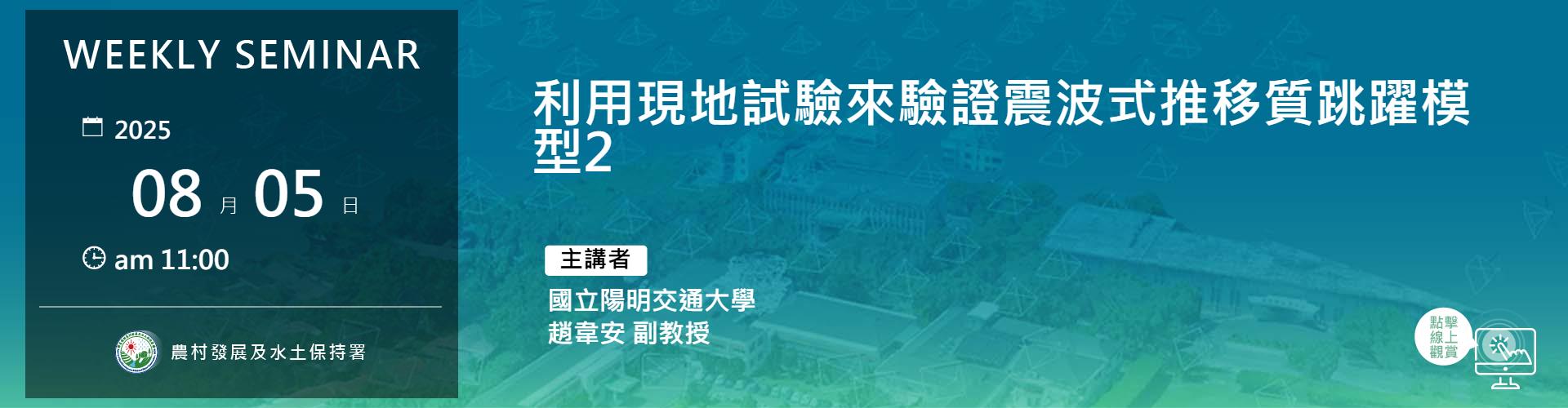

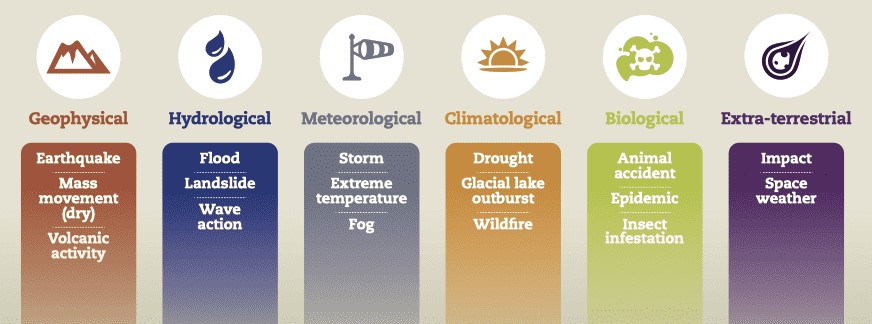

依據國際災害資料庫(EM-DAT)的分類,自然災害類型可概分為地球物理(Geophysical)、水文(Hydrological)、氣象(Meteorological)、氣候(Climatological)、生物(Biological)及外來物(Extra-terrestrial)等六大類。地球物理災害類型主要有地震、塊體運動及火山活動;水文災害主要為洪水、山崩及海嘯;氣象災害主要為風暴、極端氣溫及霧霾;氣候災害主要為乾旱、冰河潰決及野火;生物災害主要有因動物而致之事故(如瘟疫)、流行病及蟲害;外來物災害主要為隕石碰撞及太陽活動(圖1)。

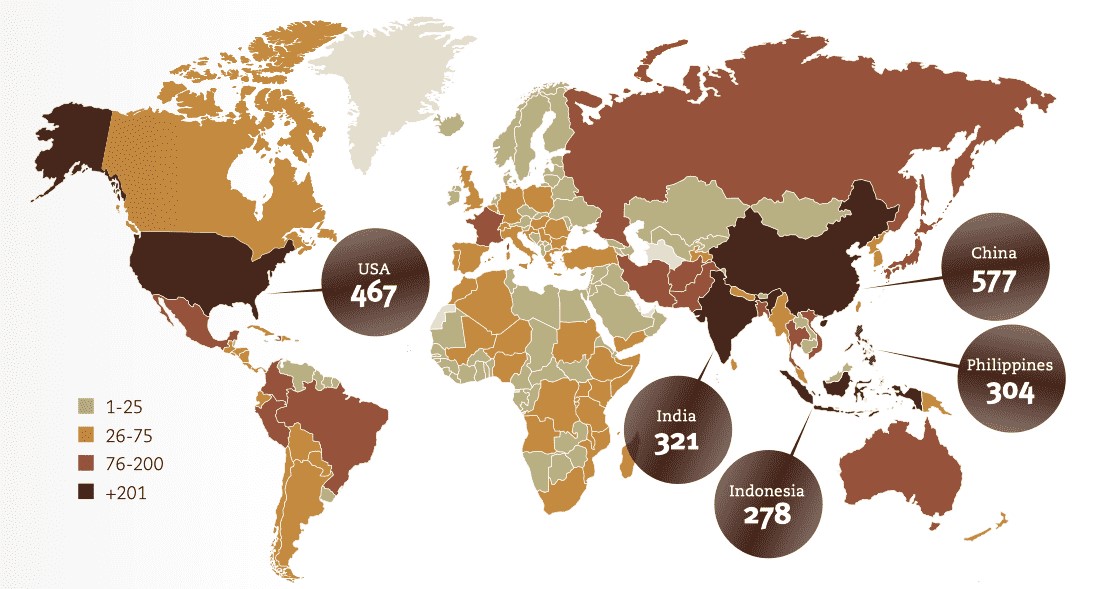

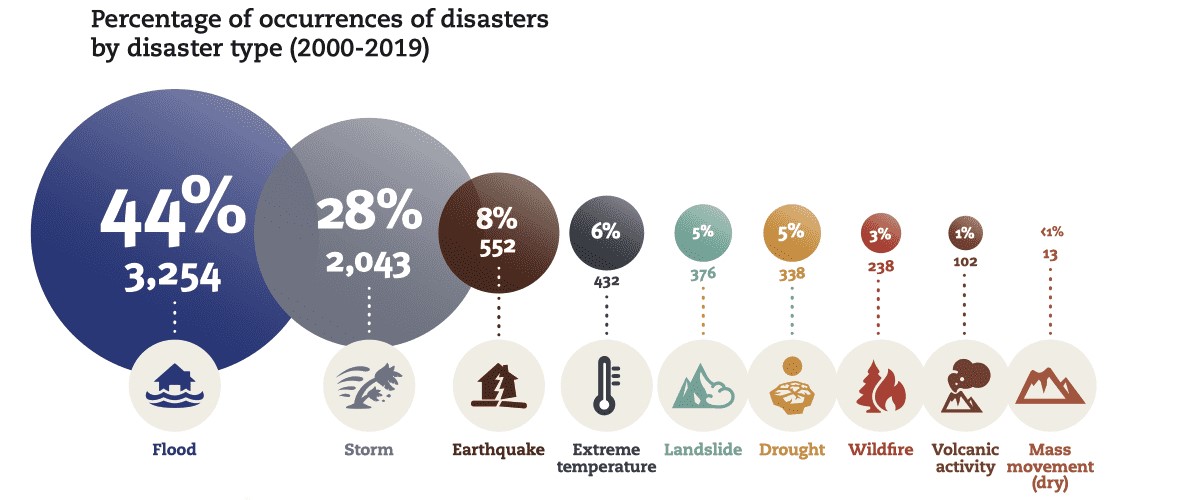

聯合國國際減災戰略辦公室(UNDRR)統計,從2000年至2019年間,亞洲地區總共發生3,068起災害事件,美洲共有1,756起,而非洲則有1,192起 (圖2)。其中,更以河川流域、洪氾區及地震帶為主的地區發生的災害數最多;災害形態則是以洪水、風暴及地震佔據災害事件類型比例最高,分別為44%、28%及8% (圖3)。

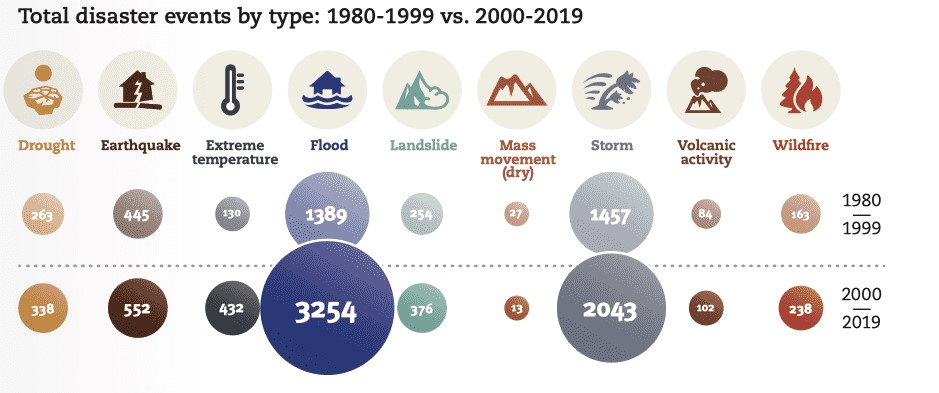

在過去20年間(2000-2019),種種的極端氣候異常現象,及其所導致的災害事件,至今屢見不鮮的出現在世界各地,且根據統計,全球溫度每上升3℃,影響世界各地的自然災害將會增加,並可能使目前各國和地區制定的防減災風險對策失效。聯合國國際減災戰略辦公室(UNDRR,2020)指出,氣候異常、洪水澇災、土砂災害等災害事件,於2000年至2019年間,相比1980年至1999年有明顯增加的趨勢,而不斷變化的降雨模式和劇烈的降水變化,對全球70%依靠雨水灌溉的農業地區亦將構成極大的風險(圖4)。

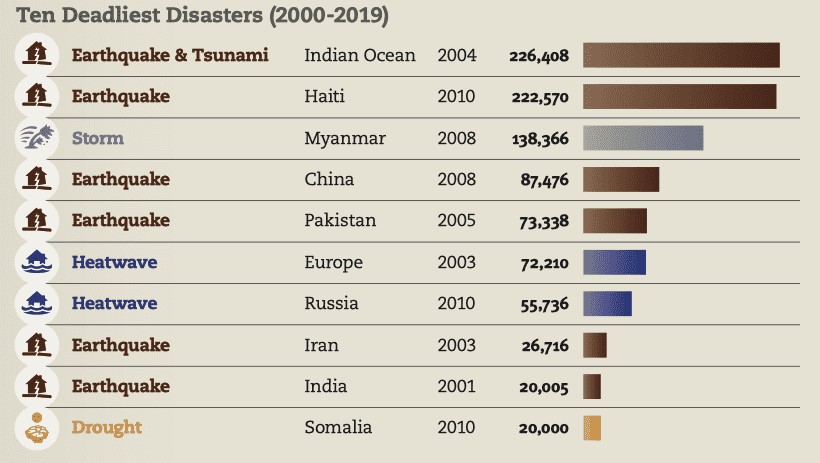

2000年至2019年間,共發生三起超大規模之災難,分別為2004年由蘇門答臘-安達曼地震所引發的南亞大海嘯、2008年重創緬甸的納爾吉斯颱風(Cyclone Nargis),以及2010年海地發生芮氏規模7.0的大地震。整體而言,目前地震及海嘯所帶來的災害,仍為最嚴重的災害類型,而對於氣旋、颱風、颶風等風暴,由於已有許多有效因應的對策,如避難所、抗風建築等,因此現今造成的傷亡較少。然而對於非洲地區而言,乾旱所帶來的災害影響遠較其他洲要來的嚴峻。

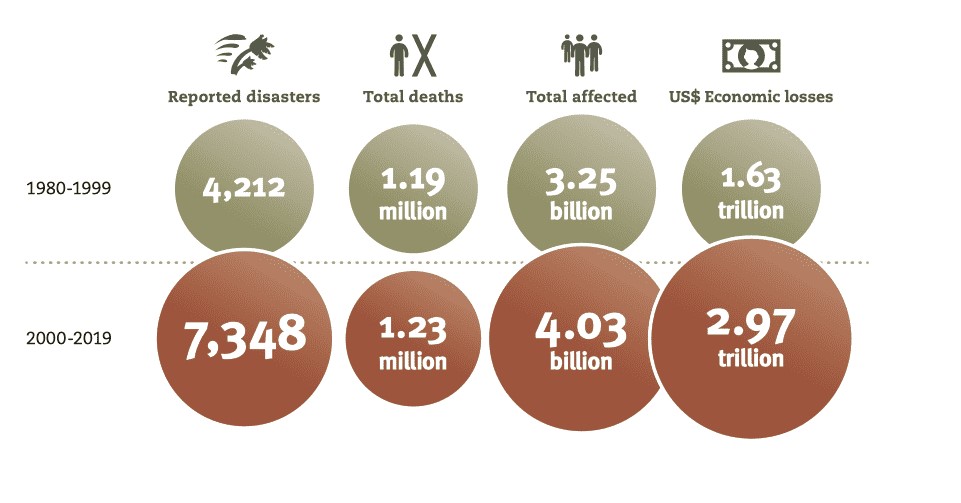

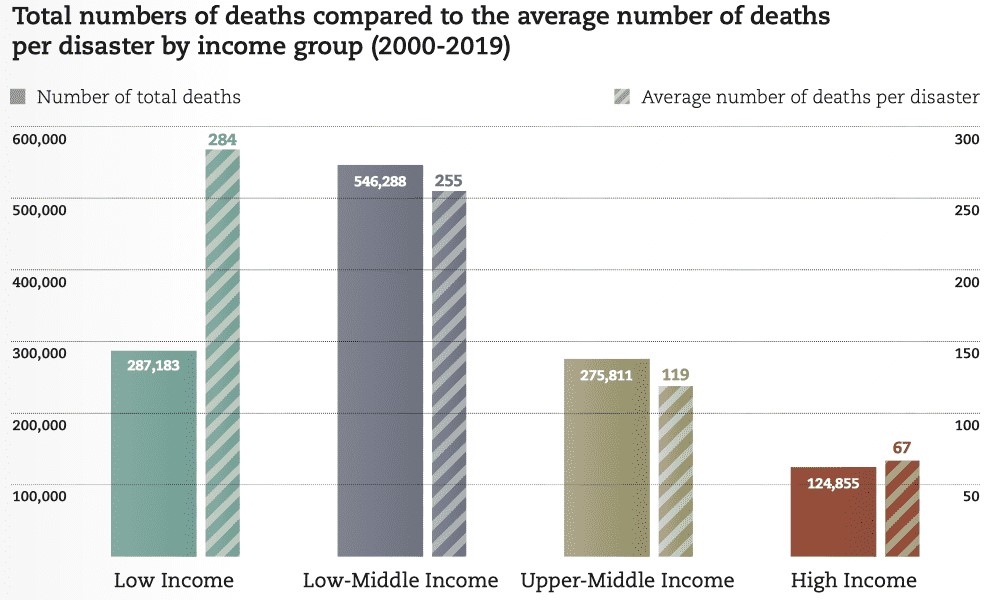

2000年至2019年間,全球災害共奪去了123萬人的生命,平均每年有6萬人喪生,影響超過40億人,更造成全球約2.97兆美元的經濟損失。

若依災害類型區分,風暴所帶來的經濟損失占比最高(53%)、乾旱為28%、山崩等土砂災害12%、極端氣溫事件9%。儘管災害仍是導致世界經濟損失的主因,但對於高收入國家而言,災害所導致的損失佔其GDP的比例並不高。不過,災害造成的經濟損失數據與實際情況相比,可能仍存在不小差距。例如,全球災害數據中僅有35%的災害事件資料有記載經濟損失,其中又以非洲及南亞地區的資料最為缺乏。以南亞為例,有記錄經濟損失的災害資料僅有23%,此結果顯示全球災害所造成的經濟損失數據,在低收入國家可能嚴重失真。

此外,由受災害影響的死亡人數統計得知,雖然低收入國家占全球總人口不到10%,但其因災難而死亡的總人數卻占全球災害亡人數的23%!

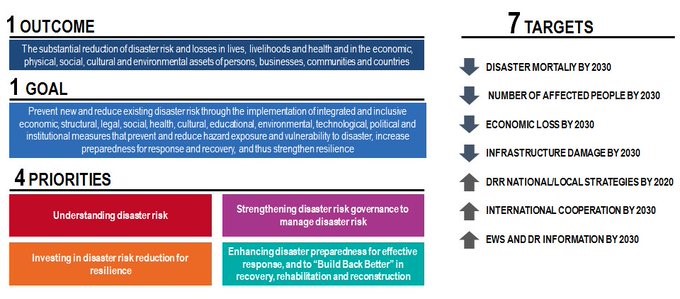

為減少災害損失,各國地方政府、中央政府部門、私人企業、學界和非政府組織等,制定一項為期15年的非約束性協議—仙台減災綱領。其七大目標為(1)實質降低災害導致的死亡率;(2)實質減少因災害影響的人數;(3)降低災害造成的直接經濟損失;(4)實質減少災害對關鍵基礎設施的破壞,以及造成基本服務的中斷;(5)大幅增加具有國家和地方減災策略的國家數目;(6)大幅度強化針對開發中國家的國際合作;(7)實質改善民眾對多重危害的早期預警系統,和災害風險資訊與評估的資訊之可及性和管道。

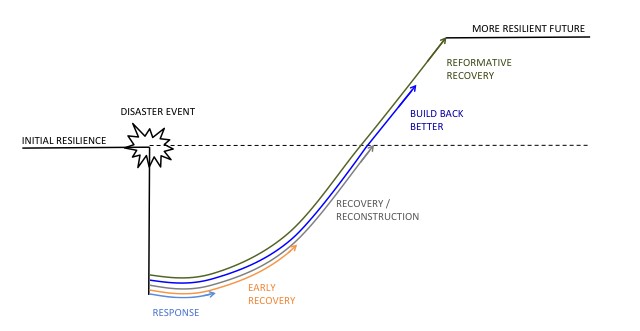

近年來韌性(resilience)城市的概念,已開始被廣泛討論,特別是城市在面對如自然災害等不確定衝擊下的「容受力」及「回復力」。容受力是指將衝擊所造成的影響最小化的能力,而回復力則關注在受衝擊後達到新平衡所花費的時間。因此一個具有韌性的城市係指具有可回應外界變化並尋求一個新的穩定狀態的能力,並藉由變化保持動態平衡的特性(P. Lu, 2016)。

面對規模與頻率日益增加的極端氣候所帶來之威脅,如何與自然共存共榮,並在災害過後,迅速復原並保護生命財產安全,或許強化城市及社區的韌性將成為政府與民眾共同努力的方向。

IASbhai,Human Cost of Disasters 2000-2019 Report | UPSC,2020: https://www.iasbhai.com/human-cost-of-disasters-2000-2019-report-upsc/(2021/7/23)

Resilient.Urbanism (2021),BUILDING POST-DISASTER RESILIENCE: A DIAGRAM,2013: https://resilienturbanism.org/dlallemant/building-post-disaster-resilience-a-diagram/ (2021/7/23)

Lallemant Lab @ NTU Advanced Urban Disaster Resilience Analytics Lab (2021),Building Post-Disaster Resilience,2013: http://david-lallemant.com/building-post-disaster-resilience/ (2021/7/23)

P. Lu (2016) 韌性,城市不任性 I : 規劃專業的新思維,從荷蘭經驗談起: https://eyesonplace.net/2016/04/13/1697/ (2021/7/23)

UN Office for Disaster Risk Reduction (2015): https://www.undrr.org/ (2021/7/23)

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2015):https://www.cred.be/ (2021/7/23)

EM-DAT : CRED’s Emergency Events Database (2009): https://www.emdat.be/about (2021/7/23)