電子報

每當強震來襲,時常在新聞畫面中看到建築物傾斜、道路龜裂 (圖一),甚至整棟房屋下陷的驚人景象。這些災害往往並非單純只是建築結構本身的缺陷,而是有另外來自於地底下不為人知的變化——土壤液化現象。尤其在地勢低窪、地下水位高的地區,液化所帶來的危害更不容忽視。那麼,究竟什麼是土壤液化?為何它會在地震時發生?又會對建築物造成什麼樣的影響?本文將帶你深入認識這個隱藏在地表下的危機,看懂震災現場背後的真正原因。

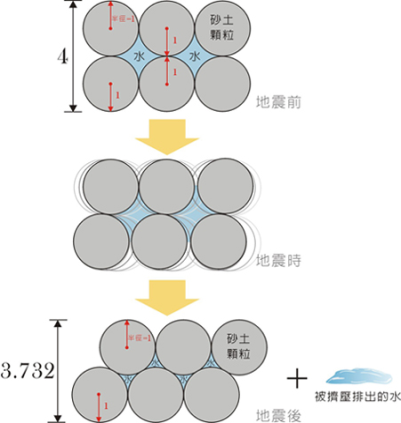

土壤液化 (Liquefaction) 是一種在大地震發生時可能出現的地盤異常現象,常發生於砂質鬆散土壤且地下水位較高的地區。當地震來臨時,地盤受到劇烈搖晃,原本互相緊密堆疊並靠摩擦力維持穩定的砂土顆粒被震鬆,顆粒間原有的支撐力減弱甚至消失,水分滲入其中,使得土壤變得如同泥漿一般,呈現液體狀態 (圖二)。在液化過程中,原本穩定的建築物可能會因基礎失去支撐而傾斜或沉陷 (圖三),地下管線與人孔蓋也可能因浮力作用而上浮,甚至會出現地面噴水或噴砂的現象。此現象不僅破壞地面建設,還可能造成地形變動,使液化後土壤流動至低窪處。液化後的土壤會重新排列顆粒結構,可能使土層密度甚至高於原來未液化前的狀態。這種現象在工程設計與都市防災規劃上皆需要特別考慮。

基於砂質土壤與地下水是構成土壤液化的其中兩項要件,故土壤液化較容易出現在河川下游的沖積平原及砂質海岸,因此在高地下水位且土壤組成以疏鬆細砂為主的地區,如港灣、近代河口三角洲、沿海平原、河床、舊河道、自然堤周圍、沖積扇的扇緣、人工填土區及抽砂回填的海埔新生地等地區,具有較高的液化潛勢。根據土壤液化潛勢系統顯示,在臺灣沿海的平原地區、平原區的河道附近以及海埔新生地,都有可能發生土壤液化,例如西南平原沿海、蘭陽平原、屏東平原、臺北盆地等。

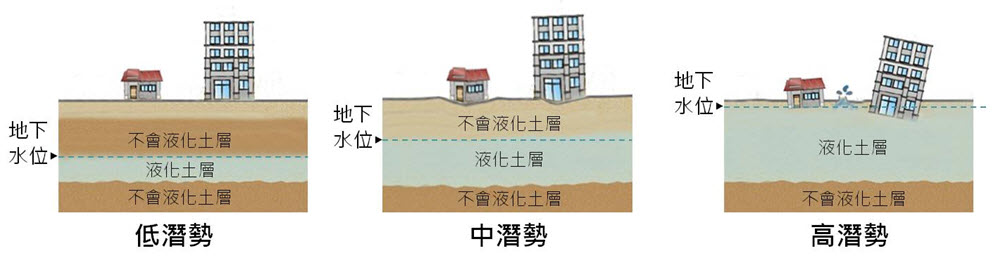

為協助民眾了解居住地區的液化潛勢,經濟部地質調查及礦業管理中心建立「土壤液化潛勢查詢系統」,提供全台各地的潛勢評估結果,使用者只需輸入地址 (圖四紅框處),即可查詢所在地的土壤液化程度。於圖台上土壤液化潛勢區圖示以紅、黃、綠等三種顏色標示,分別代表高、中、低液化潛勢,越紅代表易受地震等外力影響下,產生高孔隙水壓,且地下水位較高、液化土層較厚等,反應於土壤液化潛勢程度越高 (圖五)。此外,土壤液化潛勢查詢系統亦整合地下水位、土壤種類與歷史地震資料進行綜合分析,使評估結果更具參考價值。這項工具可提供民眾於供都市規劃、建築設計與工程設計施工參考,例如,若建築基地位於高潛勢區,建築師與土木技師可據此考慮採取加深基礎、改良地盤或避開高風險區域等對策。

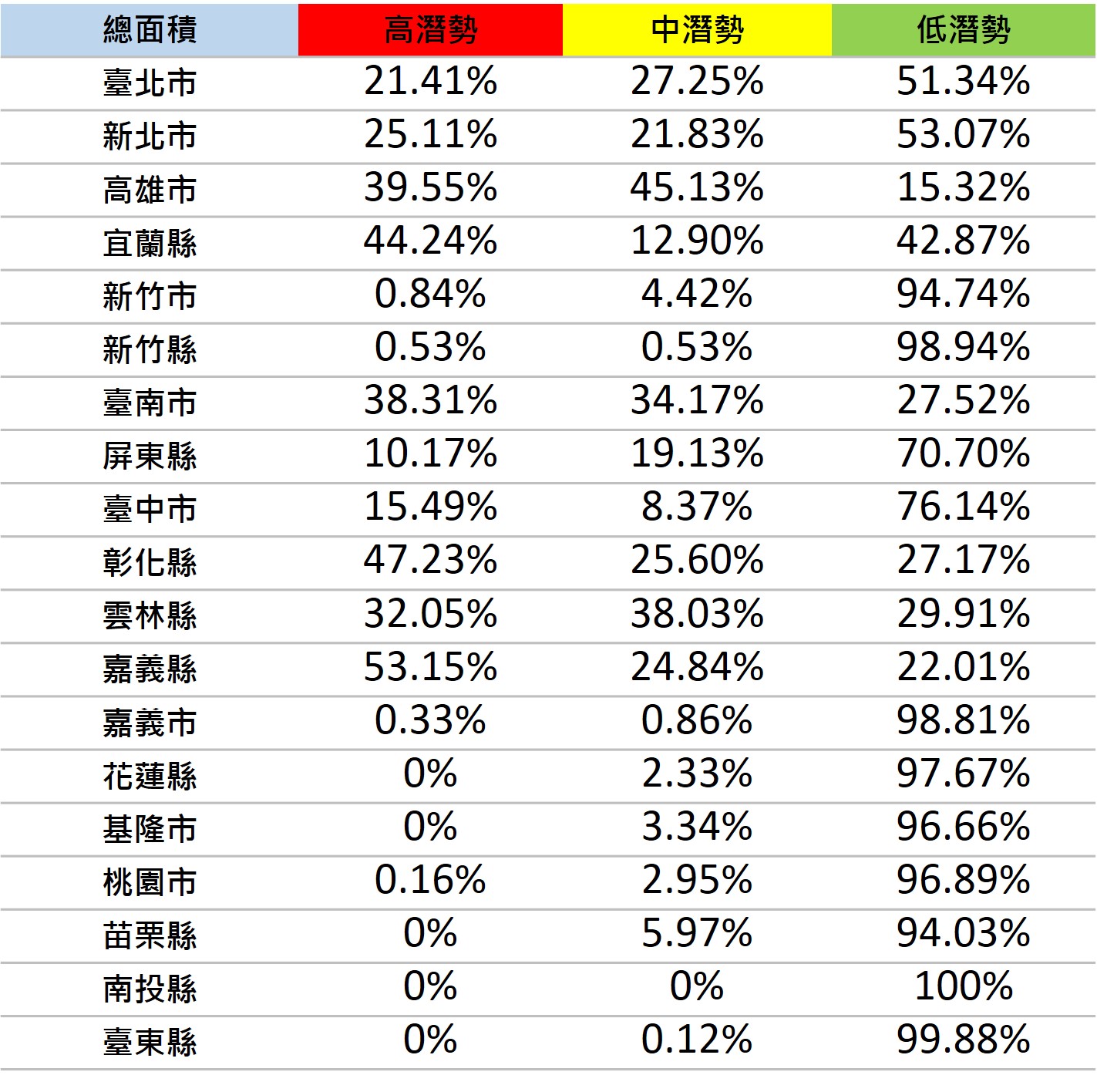

依據土壤液化潛勢查詢系統資料,目前已調查之區域,其土壤液化高、中潛勢地區除了臺北市、臺南市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣所佔面積比例較高外,其餘各縣市土壤高液化潛勢區域佔總面積在10%以下,以沿海平原、古砂丘及河道分布範圍有較高的土壤液化潛勢 (圖六)。

2011年3月11日發生的東日本大地震(規模9.0),導致包含關東地區及東北地方等13個都道府縣發生大規模的土壤液化現象,其中在東京都臨海地區、河川沿岸地帶、內陸的台地與丘陵地區等,土壤液化造成嚴重的道路陷落、房屋傾倒、土壤液化噴砂等災害。土壤液化潛勢區域即使在地震震度約為5弱情況下,受到地震持續時間較長與受到餘震影響,也出現大量噴砂、噴泥、住宅下陷與傾斜、基礎設施斷裂等問題(資料來源:國土交通省)。此外,在丘陵或台地上以填土方式興建的地區,若地下水位偏高,也同樣在地震時因液化而造成建築物受損 (圖七)。

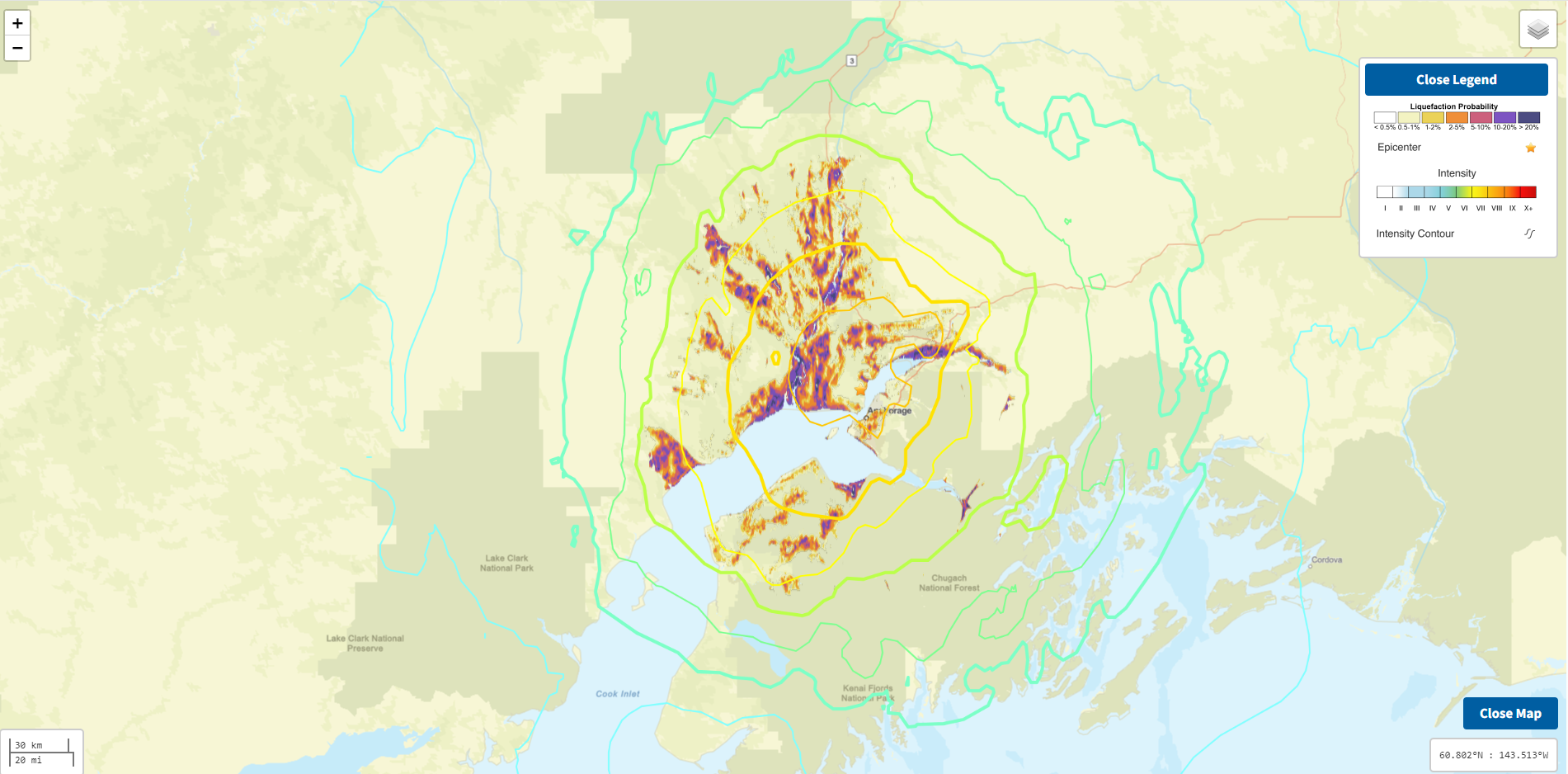

2018年11月30日美國阿拉斯加州發生地震矩規模7.1地震,圖八把等震線(綠色同心曲線)和即時推算的土壤液化機率(淺白色漸變到深紫色)疊加在同一張底圖上;圖中可見最高震度環正包覆安克拉治市區,而在沿岸、港區填海地以及震央南側河岸淺灘帶,液化機率以深紅紫色成片顯現,與震後調查記錄到的道路坍陷與地面噴砂區域高度吻合 (圖九),凸顯「強震 + 鬆散飽水砂層」聯手放大的複合災害風險。

臺灣有史以來最大規模的土壤液化災情發生於1999年9月21日的集集大地震。根據中央氣象署統計,全臺共出現多達66處土壤液化地點。其中,南投縣南投市軍功里中興路392巷噴砂情況尤為嚴重,黃砂從地裂縫中如噴泉般湧出,整條巷道瞬間被金黃色沙流覆蓋(圖十)。數十公里外的臺中港區也遭受重創,1-4A號碼頭因嚴重液化產生地裂、地層下陷、噴砂與結構偏移等災情,其中北四路一帶的下陷深度超過1公尺,吊車軌道出現明顯偏移與扭曲,導致港埠作業停擺多日(圖十一)。

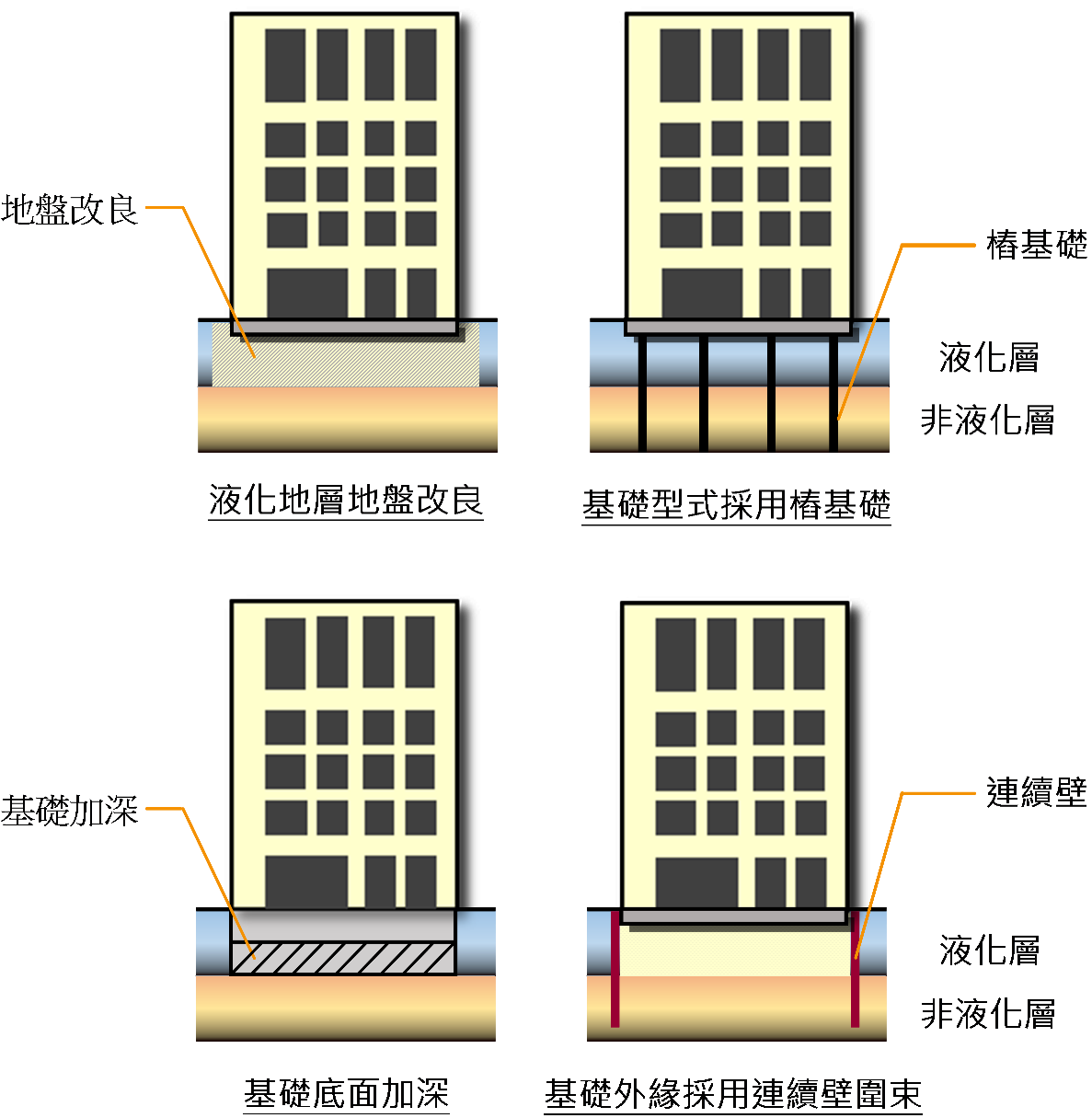

面對土壤液化帶來的潛在風險,目前針對土壤液化的工程對策,已發展出多項穩定而有效的技術。傳統方法包括地盤改良(如灌漿、夯實、砂樁等工法)、採用樁基礎、加深基礎底面,或設置連續壁等結構設計(圖十二),這些作法即使在高液化潛勢地區,也能有效提升地基穩定性,確保建築物安全。

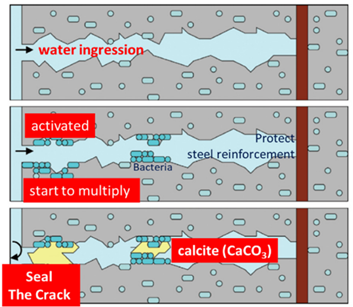

近年來,工程界也積極投入新興技術的研究與應用。其中,「微生物誘導碳酸鈣沉澱(MICP)」是一種具前瞻性的生物地工法,可在鬆散砂層中促進天然生物水泥的生成。這項技術與電子報第111期介紹的「細菌自癒混凝土」有異曲同工之妙(圖十三),但其應用場域已從混凝土裂縫延伸至震後鬆砂層的加固。根據國際上的現地與離心模型試驗顯示,MICP在經過2至3週養護後,可使改良區的剪力強度與抗液化能力提高至未處理地層的3至6倍,並有效減少地震後的沉陷現象(資料來源:Development of Model Preparation Procedure for MICP-treated Sand in Centrifuge Tests。

在自主防災方面,居民是否具備平時的防災意識,往往決定災後損害的程度。舉例而言,如何確認住家與社區是否位於土壤液化潛勢區域,民眾可查詢經濟部地質調查及礦業管理中心公布的土壤液化潛勢圖;在建築翻修或加建地下室前,主動要求地質技師評估地盤條件與安全性;並可結合政府部門推動的社區住宅安全檢查機制、防災社區計畫,規劃疏散動線、確認管線關閉位置與臨時安置空間,並進行定期演練。唯有將專業工程措施與居民防災意識結合,方能在地震來襲時有效減輕土壤液化所造成的災害衝擊。

土壤液化雖然看不見、摸不著,卻是地震災害中極具破壞力的一環,不僅可能造成建築物下陷與傾斜,更會對道路、管線等基礎設施帶來深遠影響,更是震災現場背後的真正原因。隨著都市化發展,越來越多土地開發區域建立於人工填土與高地下水位地段,其潛藏的液化風險不容小覷。因此,了解土壤液化的成因與特徵,透過地礦中心的土壤液化潛勢查詢系統,協助民眾掌握土壤液化潛勢進行基礎補強,並配合政府規劃建立社區土壤液化防災地圖,是在面對未來地震時降低災害衝擊的重要關鍵。