電子報

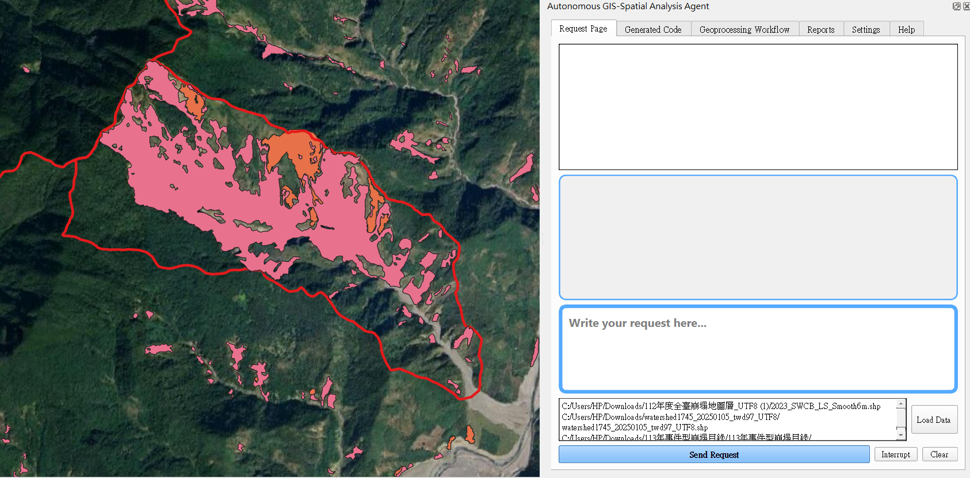

本期延續電子報第139期內容,介紹由賓州州立大學 GIBD 實驗室開發的「Autonomous GIS Agent for Spatial Analysis」(又稱 GIS Copilot)。此系統結合大型語言模型與 QGIS 平台,透過文字指令即可自動生成空間分析流程與程式碼,大幅簡化 GIS 的操作流程。目前該工具已於 GitHub 平台公開,並提供完整的安裝與操作教學。筆者進行實際功能測試,並簡要評估其操作所需時間與使用成本,作為後續導入評估的參考。

安裝步驟補充:

步驟1 於GitHub 平台上下載ZIP檔

步驟2 開啟QGIS匯入ZIP

Plugin > Manage and install Plugins > Install from ZIP (詳圖2)

步驟3 匯入並安裝Autonomous GIS Agent for Spatial Analysis (詳圖3)

步驟4 申請一組OpenAI API key 進行匯入並選擇所需使用之LLMs模型 (詳圖4)

注意事項:

1. Python版本至少需3.11,如QGIS版本過舊,請記得更新。

2. 如果無法使用ZIP匯入封包檔安裝,可參考下方影片進行安裝

https://www.youtube.com/watch?v=-xRYfk-Tyh8

地點為高雄市桃源區布唐布那斯集水區(紅框;土石流潛勢溪流編號:高市DF060),使用的圖層是112年度全臺崩塌地圖層(粉色)及113年度新生崩塌判釋圖(橘色),目標為使用GIS Copilot分析集水區內之崩塌地圖資並且整合成一個SHP圖層檔案,但結果因提示詞輸入「重合」顯得不夠精準,導致結果為兩圖層交集。

prompt

1.請將2023_SWCB_LS_Smooth6m(粉色)以及Event_Inventory_2024_ARDSWC(橘色)圖層進行**

2.以watershed1745_20250105_twd97_UTF8(紅色)為邊界,將2024_landslide檔案進行切割,輸出成名為2024_landslide_df060之檔案。

由於原給定之重合一詞讓AI誤判為交集分析,藉由將原提示語中的「重合」更改為「聯集」,給予更精準的提示語後,其測試結果與自行操作所得結果相同,顯示在給定提示語正確的情況下,使用者需能判斷AI所執行之分析成果是否符合期望,以確保AI 能更準確無誤地輔助操作(圖7)。

本次測試過程中,單次運算時間約為

以2024年主計處公布之經常性薪資中位數約37,000元(約1,237美元)為專業製圖分析成本,假設提示詞皆正確無誤,單次運算時間3分鐘與成本0.58美元尚屬可接受範圍,若將此方法系統化,並應用於經常性且大量的圖資處理,其可產製2,132次專業分析成果圖,所需成本與產出可謂相當划算!

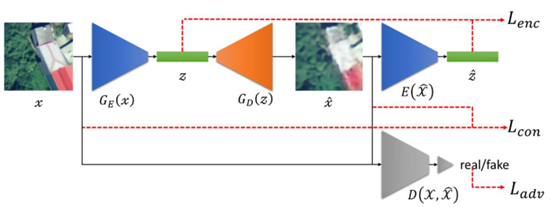

WANG等人(2025)利用GANomaly 深度學習模型搭配高解析度 (25 公分) 的航空照片來增強崩塌異常偵測的能力。研究方法包含以下:

(1) 影像前處理(pre-processing):

包含顏色校正(Color Space Correction)、影像切割(slicing)、圖塊分類(classification)、影像增強(augmentation)等處理方法,將不同的影像進行校正處理,確保在不同照明和環境條件下具有一致的色彩表現,將解析度和區域覆蓋範圍之間取得最佳平衡,並且建立正常及異常值,最後透過旋轉(90、180、270 度)來增加訓練資料的多樣性,防止模型過度擬合。

(2) 資料集建立與模型訓練測試策略 (Dataset Creation and Model Training/Testing Strategies):

將手動分類的圖塊,依不同的林木覆蓋佔比(60%、50%、40%)分成50.5萬的正常圖塊及1.7萬的異常圖塊,再將部份正常圖塊用於GANomaly模型訓練當中,而剩餘的正常圖塊再搭配異常圖塊用於訓練模型的驗證 ( 圖10 ) 。

(3) 最佳訓練模型選擇與門檻值優化(Selection on the Best Trained Model and Threshold Optimization):

使用混淆矩陣參數(如ACC,PPV,TPR,TNR)來評估模型性能,並為了確定最佳的異常偵測門檻值(thresholds),研究使用Youden's index和Closest method這兩種方法進行精煉測試 (refined model testing) 並計算各模型的平均最佳化門檻值。

該研究成功展示了結合GANomaly模型與高解析度航空影像進行崩塌異常偵測的流程,具備應用於快速災後評估的可行性。各模型中表現最佳的Train 2模型,採用50%樹木圖塊比例並透過Closest method最佳化門檻值,在AUC-ROC指標上達到0.97至0.99的高準確度,其平均最佳化門檻值為0.0124,於實際案例中能更有效識別異常區域。

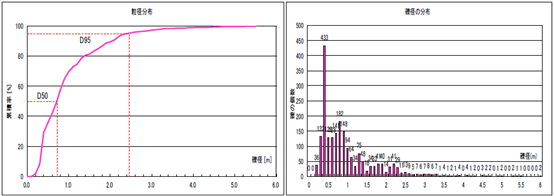

河道粒徑調查是進行災害模擬、河道疏浚模擬及水利工程設計中必要的環境因子,其對水流速度、沖淤變化、水質狀況以及結構物穩定性等均具有相當程度的影響。依照水土保持技術規範第37條之表面粒徑調查分析方法,每五百公尺至少擬定一個主斷面及五個副斷面,且主副斷面及各測點間皆有距離要求,且現場調查人員需將調查資料攜回辦公室整理,才能繪製出粒徑分布曲線,其所需作業時間與成果產出效率較低。水土保持技術規範37條部份條文如下:

(1) 表面粒徑調查分析方法:

a. 每五百公尺至少取一處為調查之主斷面,再於主斷面上、下游每間距十公尺,另取二個副斷面,合計共五個斷面。

b. 每一個斷面以等間隔 (或整數距離) 之測點,量測在該測點上之泥砂粒徑,每一個斷面以不少於五個測點,測點之間隔不得超過五公尺。

c. 每一測點量測十公分以上之粒徑,依統計資料繪製粒徑分佈曲線圖。

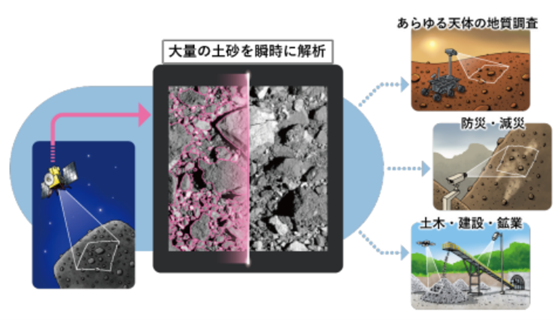

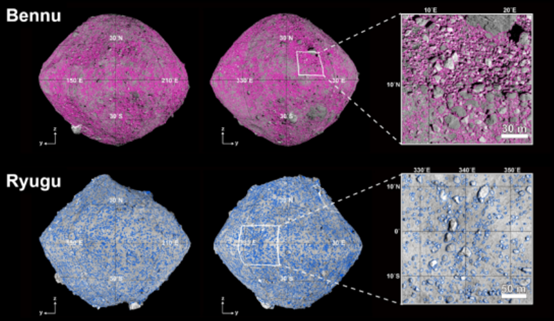

(2) 應用AI技術於土砂自動量測 (AI技術で小惑星の全ての土砂を高速自動計測):

日本東京大學宮本英明教授的研究團隊與計畫研究員清水雄太,共同開發出全球首個AI(深度學習)演算法,能夠快速且準確地自動識別大量岩石。該技術已成功應用於太空任務中,透過處理JAXA的「隼鳥二號」與NASA的「OSIRIS-REx」所拍攝之小行星表面高解析度影像,並在排除影像重疊區域後,精確判讀出超過1公尺的岩石總數達約20萬塊,包含其大小、形狀與空間分布位置。

(3) 應用無人機與AI於礫石自動判釋技術 (ドローンを活用したAIによる石礫の自動判別技術):

對比較傳統現地調查方式及現今運用AI協助進行表面粒徑調查,以日本Skymatix公司所研究之礫石自動判釋系統、日本東京大學開發之土砂高速自動量測法為例,其作業時間及成果產出均較傳統方法來得便利且快速。再者,國內外許多學者已有研究採用UAV所拍攝之光學影像搭配影像判釋軟體進行粒徑判釋與分析,該技術雖非新創,但隨著近年AI與影像處理技術的進步,其判釋精度與處理效率提升,可以更快速更大量的處理粒徑判釋分析,提升基礎調查工作之作業效率,導入AI技術方法已逐漸取代傳統需投入大量人力與儀器方式,具備實務應用與推廣的可行性。

透過本期實測GIS Copilot,我們可以感受到AI正逐步簡化地理資訊軟體處理流程,從提示語產生操作指令,自動化判別圖層與分析,皆展現出良好的輔助潛力,在簡單的GIS操作中,只要輸入的提示詞能夠精準對應於工具分析功能,AI所回應的結果已與人工操作水準無異。若未來能將重複性高的地理資訊分析任務進行流程化設計,或許僅需輸入帶有地理坐標的資料,即可透過預先設定的分析流程快速獲得成果。此類高效率的作業模式,在防災應變等講求時效性的應用場景中,即可快速大量製圖並機會發揮極大效益。

進一步延伸至水土保持領域,AI的應用已不僅限於崩塌異常偵測與河道粒徑分析,在CAD製圖、水文模型開發、3D建模等作業中,也能見到AI技術逐步融入工作流程中。AI不再只是理論上的輔助工具,而是慢慢地在改變工程人員日常工作的習慣,我們不僅是使用者,更是參與者,唯有理解其邏輯、掌握使用特性,並持續測試與優化,才能真正迎接這場跨領域的智慧轉型浪潮,讓AI工具成為我們工作流程中的可靠夥伴。

本分析使用之SHP檔案分別為:土石流潛勢溪流集水區DF024 (檔案名稱:watershed1745_20250105_twd97_UTF8)、112年度全臺崩塌地圖層 (檔案名稱:2023_SWCB_LS_Smooth6m)、113年度新生崩塌判釋圖 (檔案名稱:Event_Inventory_2024_ARDSWC),皆可於政政府資料開放平台上查詢並下載測試。

1.GIS Copilot 於GitHub 平台上公開下載區

https://github.com/Teakinboyewa/SpatialAnalysisAgent/blob/master/User_Manual.md

2.Chwen-Huan Wanga, Li Fangb and Chiung-Yun Hu(2025)。Applying deep learning model to aerial image forlandslide anomaly detection through optimizing process。GEOMATICS, NATURAL HAZARDS AND RISK。2025, VOL. 16, NO. 1, 2453072。https://doi.org/10.1080/19475705.2025.2453072。

3.Yuta Shimizu, Hideaki Miyamoto& Patrick Michel (2025)。Diverse evolutionary pathways of spheroidal asteroids driven by rotation rate。Scientific Reports volume 15, Article number: 10284 (2025)。https://www.nature.com/articles/s41598-025-94574-1

4.中道 優也(2022)。ドローンを活用したAIによる石礫の自動判別技術。関東地方整備局 富士川砂防事務所 調査課。https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000831878.pdf