電子報

隨著 Google Earth Engine(GEE) 自 2010 年推出自今,許多使用者利用其免費且易於使用的平臺,結合光學 (optical) 或合成孔徑雷達 (synthetic aperture radar, SAR) 影像進行各項分析,其基於 SAR 影像在偵測山崩、洪水、土地利用變遷等因天然災害或人為活動所致地表變形的應用。

本期電子報介紹利用 GEE 平臺上的雷達衛星影像資料庫計算災害事件前後之 SAR 影像背向強度變化,以識別崩塌區,並繪製崩塌熱區圖 (landslide density heatmap),並以 2024 年 0403 花蓮地震震後陸續發生土砂災害處為案例,製作迅速識別潛在受災嚴重地區之崩塌熱區圖,提供災後快速應變的參考依據。

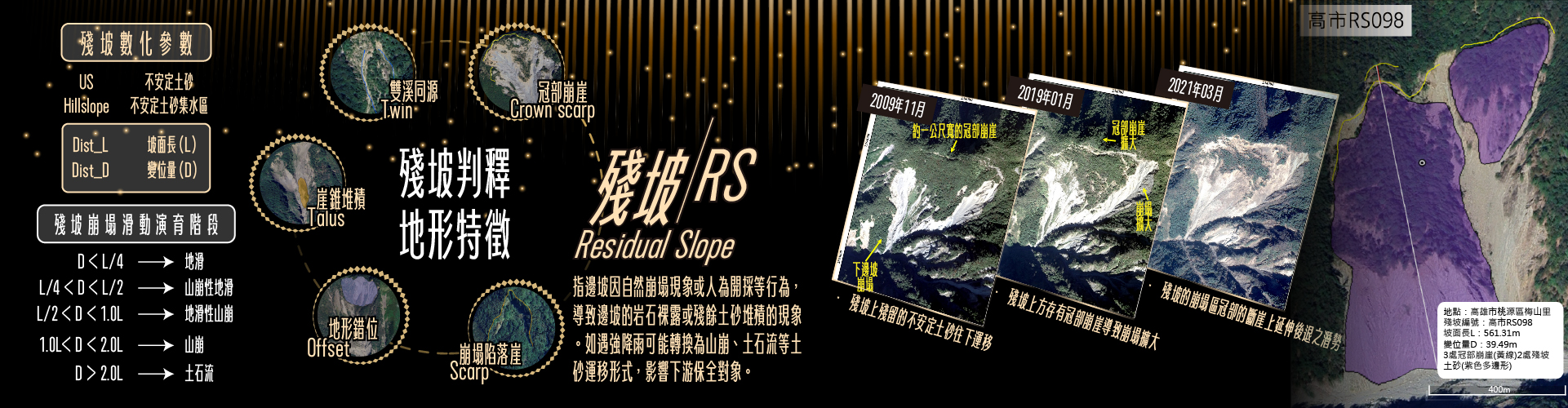

雷達衛星依照不同的雷達訊號發射與接收模式成像,可分為四種偏極化 (polarization) 模式,發射與接收回波皆相同的偏極模式:HH 與 VV 平行極化,發射與接收回波皆不同偏極模式:HV 與 VH 交叉極化。

雷達訊號接觸到植被發生的體散射 (volume scattering) 使 VH 極化的背向散射訊號在植被區較在裸露土壤區強 (圖 1c),但由平行極化模式接觸到裸露土壤時的訊號較交叉極化模式的訊號來得強 (圖 1b),因此 VH 交叉極化資料適合用於植被覆蓋區的崩塌偵測;VH/VV 指數則為植被與水體辨識的重要指數 (歐洲太空總署- Sentinel-1 應用)。

由於Google Earth Engine(GEE) 平臺具有直接存取雲端的龐大衛星資料庫,藉由編寫程式碼可自動化處理多時期、多區域資料,於推出後廣受研究人員喜愛,Tamiminia 等人 (2020) 與 Pérez-Cutillas 等人 (2023) 發表的文章中便指出:

於 GEE 平臺上使用光學影像的研究在 2013 年有 2 篇,至 2020 年有 17 篇,其後至 2023 年則有至 53 篇;同樣於 GEE 平臺上使用 SAR 影像的研究自 2017 年出現第 1 篇,但直到 2020 年達 30 篇,光學與 SAR 影像結合的應用也於 2020 年後增加 8 篇至 2023 年後增加 29 篇。因降雨事件引致地表變動判釋,於災後常受降雨與高雲覆率使得光學影像受阻,而雷達影像不受氣象影響,使得 SAR 影像集已成為近年偏好的研究應用資料集。

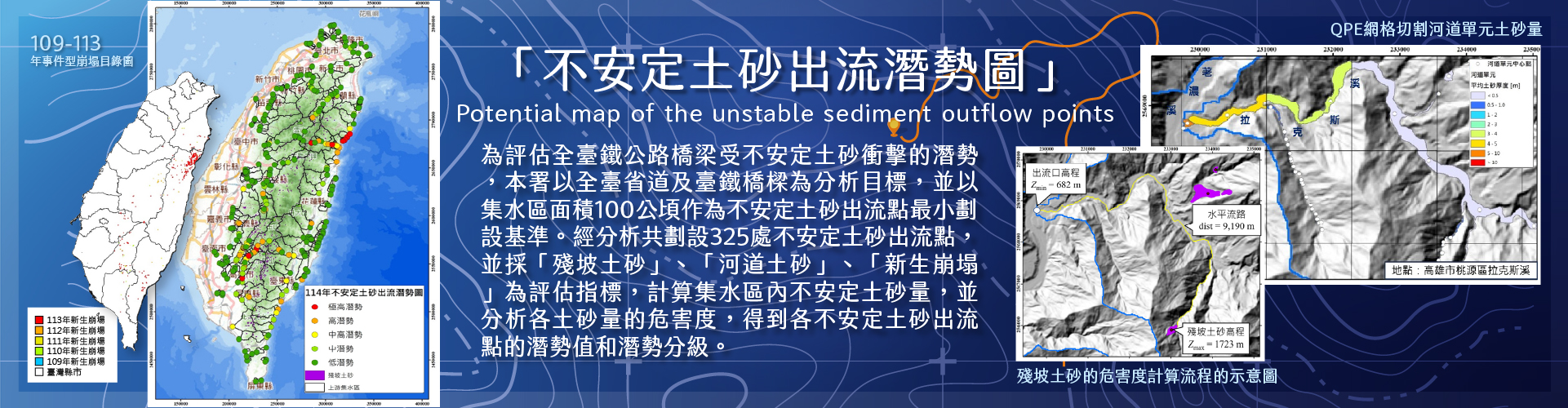

本文參考 Handwerger 等人 (2022) 的研究,利用 SAR 影像中崩塌地通常呈現背向散射係數下降的特性,透過災前與災後 SAR 影像的背向散射強度變化比 (Iratio) 來檢測崩塌。步驟依序如下:

➤步驟一:選定目標區域與時間

於 GEE 的程式碼編輯器上設定目標區域 (area of interest, AOI)、災害事件前與後的取像時段,如 2018 年 9 月 6 日日本北海道地震後的北海道地區,取用震前 2015 年 8 月 1 日至 2018 年 9 月 5 日的 150 張 SAR 影像,與震後 2018 年 9 月 6 日至 9 月 21 日的 3 張 SAR 影像。

此方法目的為快速生成崩塌熱區圖,因此災後的取像時段建議為兩周左右。

➤步驟二:選擇 SAR 影像、整合災前與災後影像並計算背向散射強度變化比

選用具 SAR 影像集的衛星,如歐洲太空總署哥白尼任務中已進行幾何校正的地面範圍偵測 (ground range detected, GRD) 資料,整合災前及災後的 SAR 影像,依各像素對應的背向散射強度值 (單位:dB) 之中位數以獲得代表災前、災後影像之像素背向散射強度值。

再以背向散射強度變化比 (Iratio) 公式計算災前與災後的背向散射強度變化,以偵測潛在崩塌:

Iratio = 10 x log10 (Ipre / Ipost)

➤步驟三:加入坡度、曲度或水體遮罩提高潛在崩塌準確度

SAR 影像崩塌判釋中,通常會設定排除 VH 交叉極化的背向散射強度小於 -30 dB 的像素,因這些值可能為雜訊而非實際的地表訊號 (Handwerger et al, 2022),同時加入數值高程模型 (digital elevation model, DEM) 作為遮罩,排除坡度小於 5° 的地區、曲度 > -0.005 的地區,聚焦在更可能發生崩塌的凹面陡坡區,降低偽陽性。

此外,可加入既有表面蓄存之水體資料以提高潛在崩塌區域的判釋精度。

➤步驟四:定義崩塌像素閾值並建立崩塌密度熱區圖

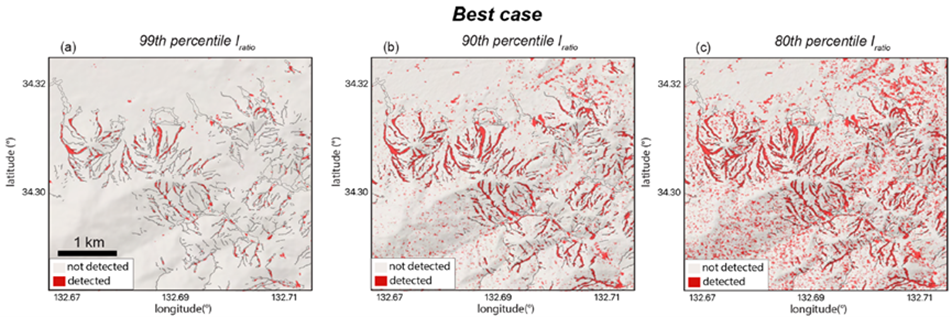

Handwerger 等人 (2022) 的研究設定目標區域中第 99、90、80 個百分位數的 Iratio 值為閾值,超過此閾值的像素將被歸類為潛在崩塌像素,因 99th Iratio 與 90th Iratio 及 80th Iratio 崩塌熱區圖相比,分類成果最貼近 2018 年廣島豪雨致災事件的真實崩塌目錄 (圖 2)。而由潛在崩塌像素組成的圖透過核心密度估計 (kernel density estimation) 法,設定特定位置的半徑 (Handwerger et al, (2022) 建議設定 1-3 公里),計算半徑內有多少潛在崩塌像素以作成崩塌快速反應熱區圖 (Rapid Response Heatmap,如圖 3a)。

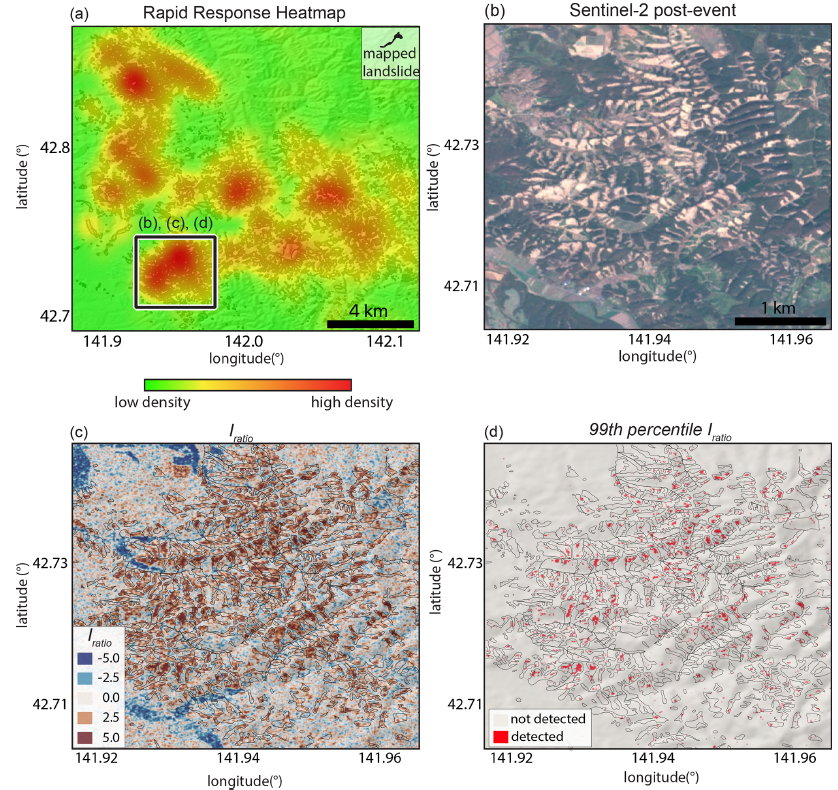

依照上述步驟快速生成 2018 年 9 月 6 日日本北海道震後北海道地區的崩塌熱區圖,將圖 3a 與震後的光學影像 (圖 3b) 目視比較,可發現兩者的一致性高,由 Iratio 圖 (圖 3c) 可直接看出背向散射強度降低的區域,即為植被覆蓋度降低或地表變得較為平坦、光滑的地區,而透過設定超過 99th Iratio 值之潛在崩塌圖 (圖 3d) 也可明顯呈現潛在的崩塌區域。

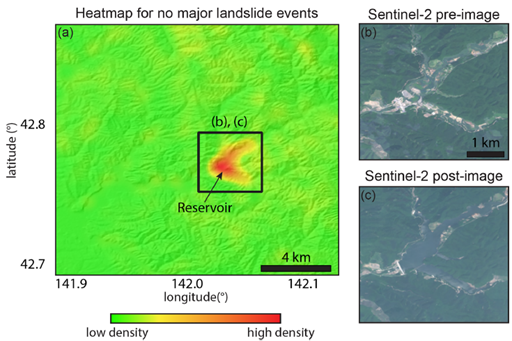

自然或人為造成的地表變化皆會造成背向散射強度的改變,進而影響崩塌熱區圖上所呈現高密度崩塌,但須注意可能出現如人為的森林砍伐行為、農業活動、洪水或水庫水位變化 (圖 4) 等的偽陽性 (false positive) 情況。

本文以 2024 年 0403 花蓮地震後的秀林鄉地區為目標區域,災前取像時段為 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日,災後取像時段設定為災後 17 日:

✔ 選定 Sentinel-1 衛星的 SAR 影像,災前的升軌與降軌影像共 112 張,災後的影像共 3 張 (含 2 張升軌影像及 1 張降軌影像)。

✔ 計算 Iratio ,並匯入 2018 年全臺 DEM、2000 年河川河道的圖資,將坡度小於 5° 的地區與水體地區排除以提高崩塌地判釋的可信度。(因地震引發的崩塌多發生於山頂,因此不加入曲度的條件進行分析)

✔ 設定目標區域中第 99 個百分位數的 Iratio 值為閾值後,以核心密度估計法將崩塌熱區圖視覺化呈現。(點此檢視完整程式碼)

檢視震後陸續發生土砂災例處的崩塌熱區圖,於花縣 DF174 上游崩塌地為紅色,即背向散射強度下降的區位;於崇德車站北側兩塊崩塌地並非完全呈紅色,較北邊的那塊呈背向散射強度上升的綠色;於匯德隧道的崩塌地則呈綠色至黃橙色,背向散射強度為低至中 (圖 5)。有的熱區與實際判釋的崩塌區域吻合,有的崩塌地則未被判定為熱區,但實際上確實發生崩塌。此法所得崩塌熱區圖雖無法達高度精確,但相較於光學影像受雲覆等因素影響,較能於災後快速呈現潛在的崩塌區域。

此外,以台灣水泥花蓮和平礦場為例,該處亦發現崩塌熱區圖的偽陽性情形,如 圖 6 所示,由於人為採礦造成地表改變,其大規模移除表土、岩石並形成裸露且粗糙的地表,因此背向散射訊號強度的變化並非自然崩塌所致。

2025 年 7 月中旬侵臺的薇帕 (WIPHA) 颱風於花東及屏東地區帶來較大雨勢,透過衛星影像發現花蓮縣馬太鞍溪上游發生崩塌,約 718 公頃的新生崩塌地阻塞河道,形成堰塞湖,而堰塞湖若發生潰壩將對下游馬太鞍部落等保全住戶造成極大影響,各界無不啟動緊急應變措施以降低堰塞湖致災的可能性。

本文以海上警報發布時間 (7 月 18 日) 為界,設定災前取像時段為 2023 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 17 日,災後取像時段為 7 月 18 日至 8 月 2 日 (共 15 日),以 134 張災前升降軌 SAR 影像、災後 2 張升軌與 2 張降軌 SAR 影像的資訊繪製崩塌熱區圖。

由繪製的崩塌熱區圖 (圖 7) 可看出崩塌熱區與實際判釋的崩塌區域 (崩塌熱區圖中的黑色框線) 高度吻合,且崩塌地西側的堰塞湖亦為高密度崩塌區之一。

繼薇帕颱風後的 0728 豪雨事件,因連日降雨而於中南部地區帶來逼近莫拉克颱風事件時的總累積雨量,而此事件的最大新生崩塌 (崩塌面積約 24 公頃) 發生於寶來溪上游。本文以 0728 豪雨事件為界,設定災前取像時段為 2023 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 27 日,災後取像時段為 7 月 28 日至 8 月 10 日 (共 14 日),以 137 張災前升降軌 SAR 影像、1 張災後升軌與 2 張災後降軌 SAR 影像的資訊繪製崩塌熱區圖。

由繪製的崩塌熱區圖 (圖 8) 亦能看出崩塌熱區與實際判釋的崩塌區域 (崩塌熱區圖中的黑色框線) 高度吻合。

綜整上述結果,可得知崩塌熱區圖的結果適合用於災後快速崩塌地判釋之應用,透過計算超過特定閾值的潛在崩塌像素在特定半徑範圍內的高密度熱區,來生成網格圖,從而顯示高崩塌密度的區域,此法並非用於精確描繪每個崩塌地的範圍,而是著重於迅速識別受災嚴重地區之地表變化 (如崩塌等) 區位。歡迎讀者一同嘗試!

1. Handwerger, A. L., Huang, M.-H., Jones, S. Y., Amatya, P., Kerner, H. R., & Kirschbaum, D. B. (2022). Generating landslide density heatmaps for rapid detection using open-access satellite radar data in Google Earth Engine. Natural Hazards and Earth System Sciences. 22, 753-773.

2. Pérez-Cutillas, P., Pérez-Navarro, A., Conesa-García, C., Zema, D. A. & Amado-Álvarez, J. (2023). What is going on within google earth engine? A systematic review and meta-analysis. Remote Sensing Applications: Society and Environment. 29, 100907.

3. Tamiminia, H., Salehi, B., Mahdianpari, M., Quackenbush, L., Adeli, S., & Brisco, B. (2020). Google Earth Engine for geo-big data applications: A meta-analysis and systematic review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 164, 152-170.

4. Vreugdenhil, M., Navacchi, C., Bauer-Marschallinger, B., Hahn, S., Steele-Dunne, S., Pfeil, I., Dorigo, W., & Wagner, W. (2020). Sentinel-1 Cross Ratio and Vegetation Optical Depth: A Comparison over Europe. Remote Sensing, 12(20), 3404.

5. 歐洲太空總署(ESA)—Sentinel-1 之應用

6. 於 GEE 上繪製崩塌熱區圖程式碼—以花蓮縣秀林鄉為例