電子報

先前技術研究發展平台上的電子報以及網路上的科普文章均介紹了不少InSAR技術背後的基本原理,但較少有中文文章說明如何解讀D-InSAR分析後的初步產品「

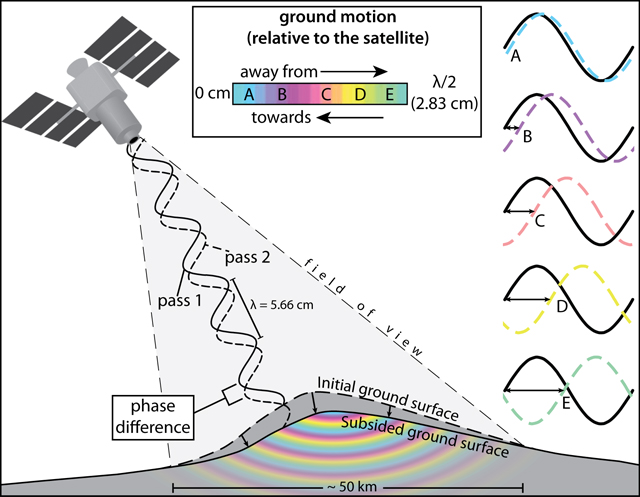

彩虹干涉環的成像是利用不同期資料中的相位差(phase change或phase difference),如果在衛星再訪特定區域的期間內,該區域有地表變形,則相同地表地物在不同時期(pass1和pass2)的雷達回波上就會產生波相的差異。進一步透過波相差異(相位差)成像,配合多色系的色階,就會得到俗稱彩虹干涉環的干涉圖(圖1)。一般而言,如果我們在干涉圖上看到較密集的干涉環/條紋,就代表地表產生較為劇烈的變形。

仔細觀察圖1中的色階,上方寫著away from與towards,以及λ/2(2.83 cm),這代表了若我們在干涉圖上看到的色階變化是:淺藍色>紫紅色>粉紅色>橘黃色>綠色,則代表此區域的變形呈現遠離衛星方向,而每完整一環的色階變化代表2.83公分的變形量。因此當觀察到干涉圖呈現的色階變化如上,又有完整的10個干涉環,就代表這個區域在遠離衛星方向上有28.3公分的變形量。

讀者可能會好奇2.83公分的由來,讓我們看回圖1的中間部分,可觀察到圖中標記著「λ = 5.66 cm」,其實這就代表該衛星是搭載波長5.66公分的C波段雷達,而每完整一環的色階變化,所呈現的即為1/2波長的變形量。因此若InSAR技術所使用的衛星是搭載波長3.3公分的X波段雷達,則每一環的變形量將為1.65公分,故在判斷位移量時,干涉圖所使用的衛星波段是不可或缺的資訊。

在美國地質調查所(USGS)的網站中,有一篇文章利用火山監測的案例,說明如何解讀彩虹干涉環(圖2),提供我們相當實用的資訊!但同時這篇文章也強調,從彩虹干涉環上判讀的變形量,僅能代表初步的變形資訊,因為干涉圖仍包含了其他雜訊,不完全等於地表變形量。讀者們了解干涉圖所代表的顏色變化及地表形變意義後,以下就由夏威夷Kīlauea火山監測案例向大家說明判讀干涉圖的重要步驟與概念:

步驟一:確認觀測地表變形的時間區段、產製干涉環所使用的衛星,以及衛星的飛行軌道與觀測方向。像是圖2的干涉圖使用了X波段的衛星進行解算,其波長約為3.3公分,故每一個完整干涉環的變形量為1.65公分(二分之一的波長)。另外,此衛星為上升軌,觀測方向為右視(圖2圖例文字Look Angle上方的圖示)。

步驟二:計算圖上干涉環的數量。由於火山往往是以火山口做為變形中心,因此選定好遠離火山口外側無明顯干涉條紋處(不動點)後,向變形中心計算經過幾個完整的干涉環,也就是完整色階改變的次數(見圖2的色階圖)。在圖2的案例中,由外向內共有3個完整的干涉環,從淺藍、黃色、紫色再回到淺藍,總共3次完整的色階變化。

步驟三:由外側向變形中心觀察干涉環的色階變化,判讀地表變形是接近或遠離衛星觀測方向。圖2的圖例顯示,色階變化若為藍-黃-紫,代表此變形是接近衛星;若色階呈現藍-紫-黃,則反映該變形方向為遠離衛星。在這個例子中,可以觀察到色階呈現藍-黃-紫,表示該火山正在接近衛星,呈現膨脹、抬升的現象。

步驟四:計算視衛星方向(LOS)的變形量。已知該干涉圖使用波長3.3公分的X波段雷達影像產製,每個完整的干涉環代表1.65公分的變形量,而經過計算後確認有3個干涉環,故在這段觀測期間內,在接近衛星方向上有4.95公分的變形量。

介紹完如何判讀彩虹干涉環之後,接下來就以上述四個步驟來理解2016年日本熊本地震的干涉圖。

在2016年4月16日時,日本熊本縣發生了規模7.3的地震,起因於右移斷層系統的活動,最大的地表變形可達2公尺(Shirahama et al., 2016)。Fujiwara等人(2016)利用L波段的ALOS-2衛星(波長為23.6公分),解算出了熊本地震的彩虹干涉環(圖3),以下就分別以USGS建議的各個步驟說明如何解讀這張干涉圖:

步驟一、確認基本資訊

這個干涉圖是由主震發生前4月15日的影像,以及事件後4月29日的影像進行計算而來,因此圖中的變形量反映的為這段期間的地表變位。在衛星軌道的部分,為ALOS-2下降軌的影像,觀測方向為左視。而Fujiwara等人(2016)使用了波長23.6公分的L波段雷達進行解算,故每個干涉環反映了約12公分的變形量(約為23.6除以2,見圖3圖例)。

步驟二、計算干涉環數量

圖3的正中央為造成規模7以上熊本地震的右移斷層的位置,無法觀察到明顯的干涉環,原因是斷層沿線上的變形量過大,所以在計算干涉圖的過程中,會產生前後期影像上特徵物件無法對比的現象(Loss of Coherence)。通常在大規模的地震事件中,鄰近斷層位置的變形量較難以InSAR技術解算。但在稍微遠離主要斷層線(變形中心)的位置,即可看到明顯而完整的干涉環。將視角放到圖3斷層的上半部,選定好不動點後,從最外圍向變形中心(斷層)計算干涉環的數目,可以算出至少有15-17個完整的干涉環。

步驟三、觀察干涉環色階變化

色階變化方面,圖例說明了藍-黃-紫的變化代表接近衛星的變形方向,而藍-紫-黃則反映變形方向為遠離衛星。圖3斷層上半部干涉環的色階變化為藍-紫-黃,為遠離衛星方向,可確定為右移斷層的活動。

步驟四、估算變形量

已知每個干涉環代表的是12公分的變形量,而初步估算後總共有15-17環,因此這起事件的變形量在接近斷層的位置可高達180-204公分 。此位移量雖然是視衛星方向(LOS)的變形量,但在數量級上確實吻合前人的現地調查指出的2公尺變形量(Shirahama et al., 2016)。

以上就是本期電子報的所有內容,概述了技術研究發展平台上有關InSAR的所有文章,有需要的讀者可以點選文章連結,了解這項技術的相關背景知識。另外也跟讀者們介紹彩虹干涉環的判讀方法,之後大家可以留意地震後各專家學者所公布的InSAR解算成果,試著判斷該地震所引起的地表變形量與地殼的移動方向!

紙本文獻

Shirahama, Y., Yoshimi, M., Awata, Y. et al. Characteristics of the surface ruptures associated with the 2016 Kumamoto earthquake sequence, central Kyushu, Japan. Earth Planets Space 68, 191 (2016). https://doi.org/10.1186/s40623-016-0559-1

Fujiwara, S., Yarai, H., Kobayashi, T. et al. Small-displacement linear surface ruptures of the 2016 Kumamoto earthquake sequence detected by ALOS-2 SAR interferometry. Earth Planets Space 68, 160 (2016). https://doi.org/10.1186/s40623-016-0534-x

圖片資料

圖1、彩虹干涉環示意圖

圖2、彩虹干涉圖的判讀方式