電子報

2024年4月3日,臺灣花蓮縣近海發生芮氏規模7.2的強烈地震,震源深度15.5公里。中央氣象署在花蓮縣秀林鄉和平村,記錄最大震度達到6強。在此期間,發佈2則國家級警報,提醒震度四級以上的地區做好應對準備。本次地震造成許多房屋倒塌或半倒;道路、橋梁、維生管線、學校等基礎設施也遭受不同程度的損毀,造成巨大的災害及不便。

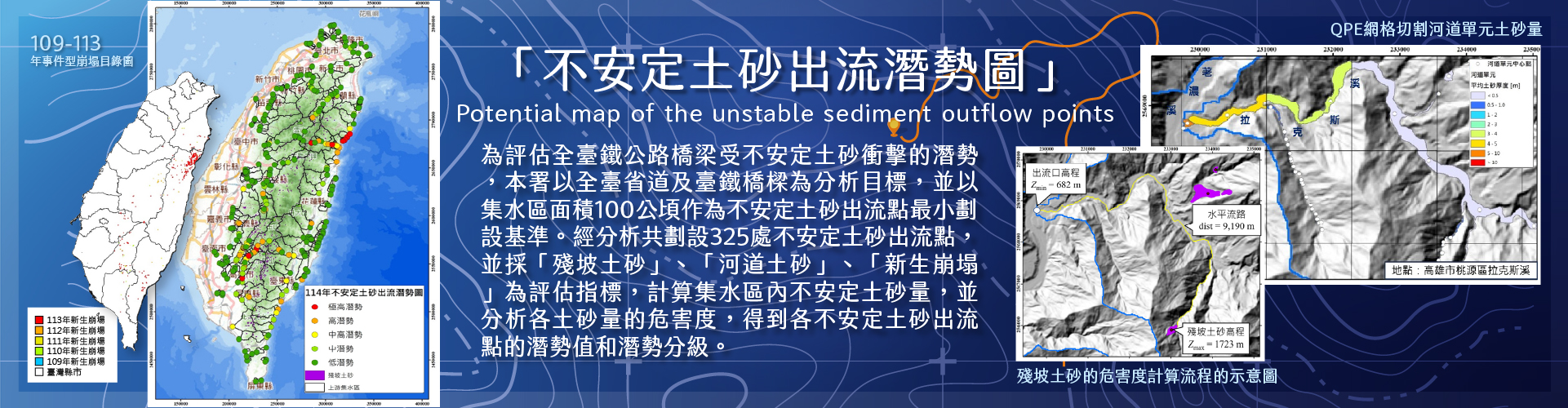

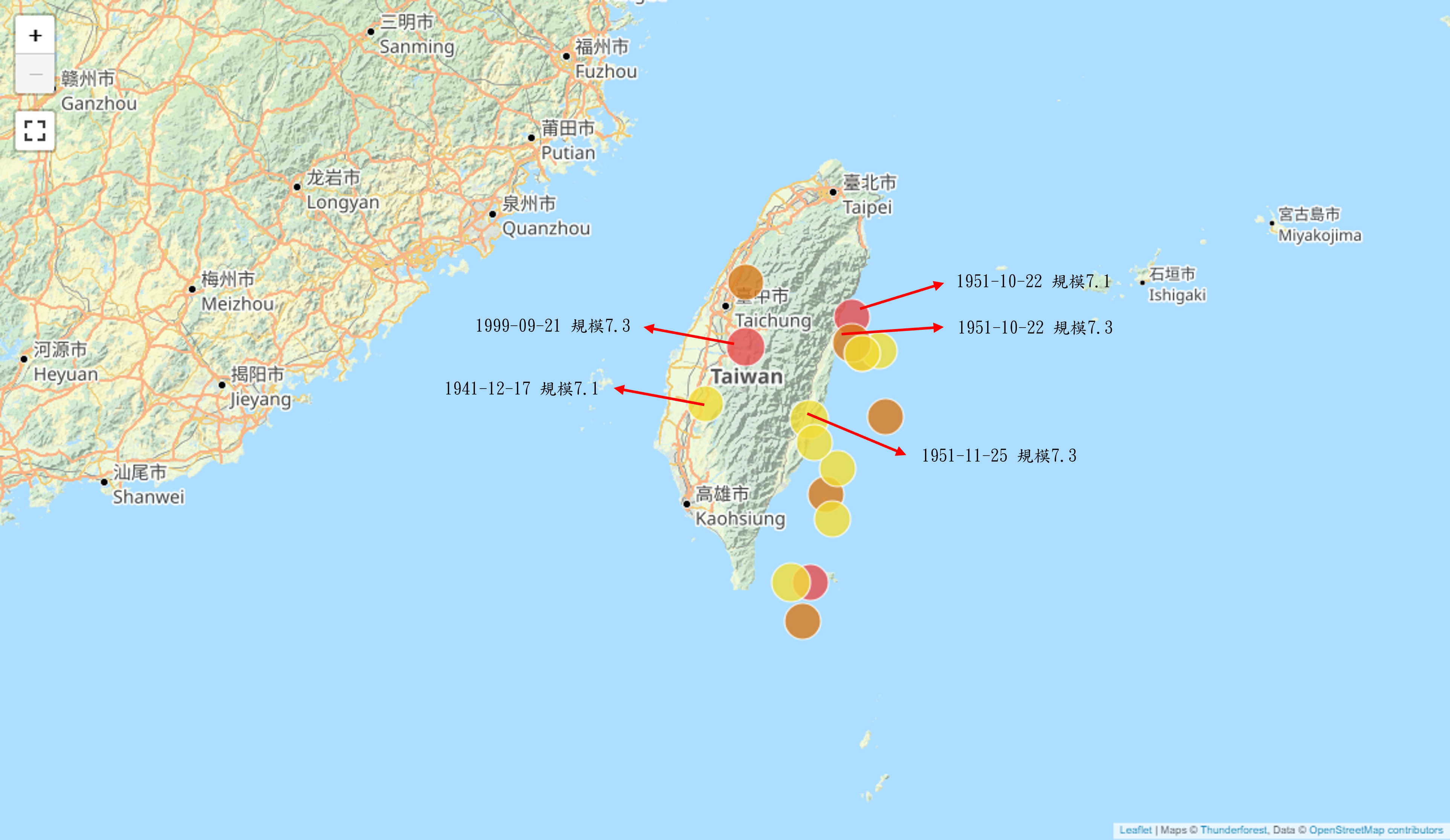

回顧1935-2020年臺灣的地震歷史,規模達到7以上的強烈地震有17起(圖一),其中,包括1951年末花蓮縱谷發生一系列規模7以上的地震(註1),震央皆發生在花蓮外海,此為菲律賓海板塊向北碰撞隱沒至歐亞板塊的具體表現,以及1941年嘉義中埔地震(註2)和1999年南投集集921大地震等(註3),這些事件都提醒著人們,生活在地震帶上需要對震災做好充分的準備及相關因應措施。

因此,本期電子報將探討臺灣地震災害的因應措施及災後處理方式。藉由歷史地震事件的經驗,期望能對未來可能發生的震災類型,研擬更周延的因應措施。

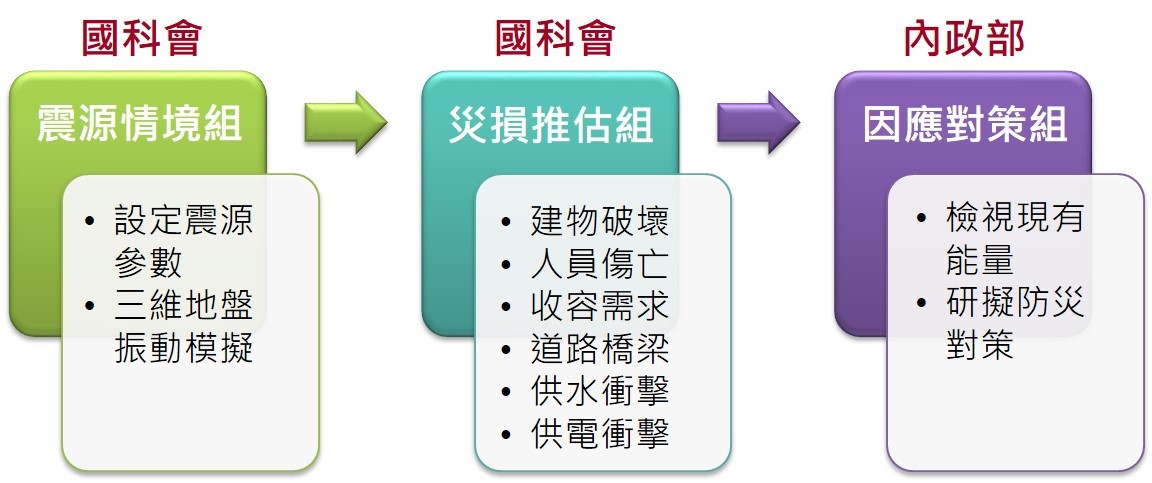

為了降低未來可能發生大規模震災帶來的社會經濟衝擊,內政部與國家科學及技術委員會(以下簡稱國科會)合作,進行大規模地震的情境模擬和災損評估,並針對評估結果制定相應的因應對策(圖二)。

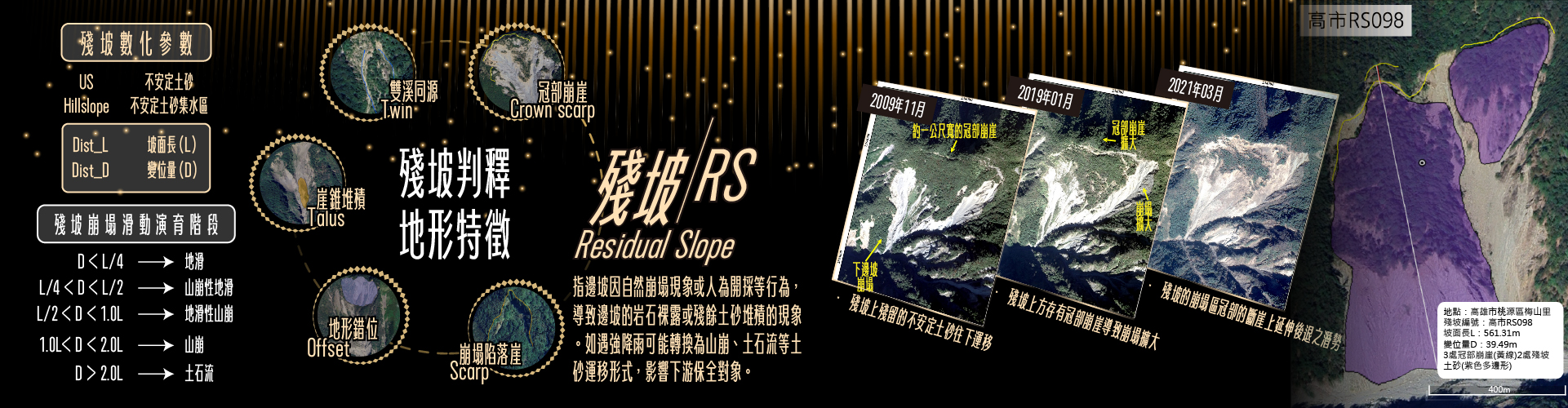

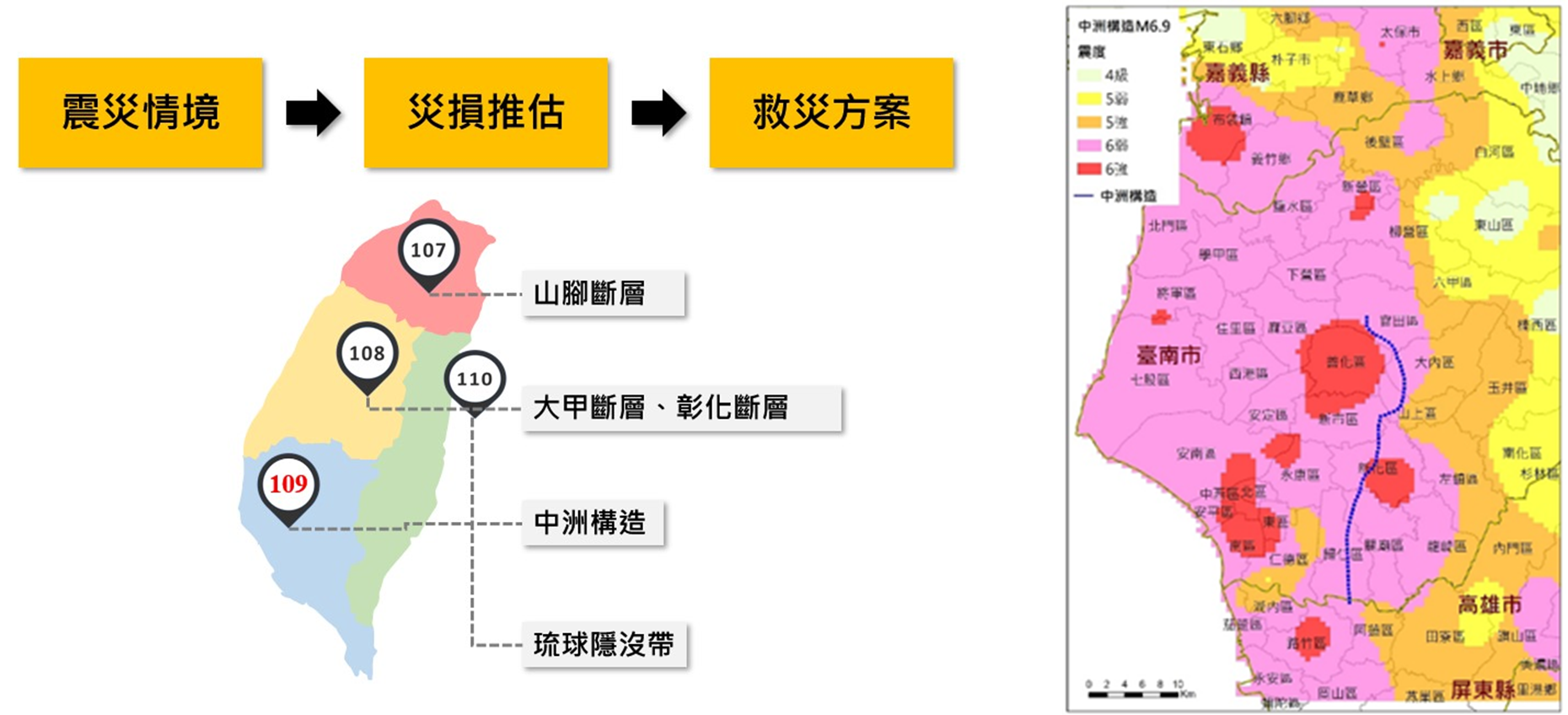

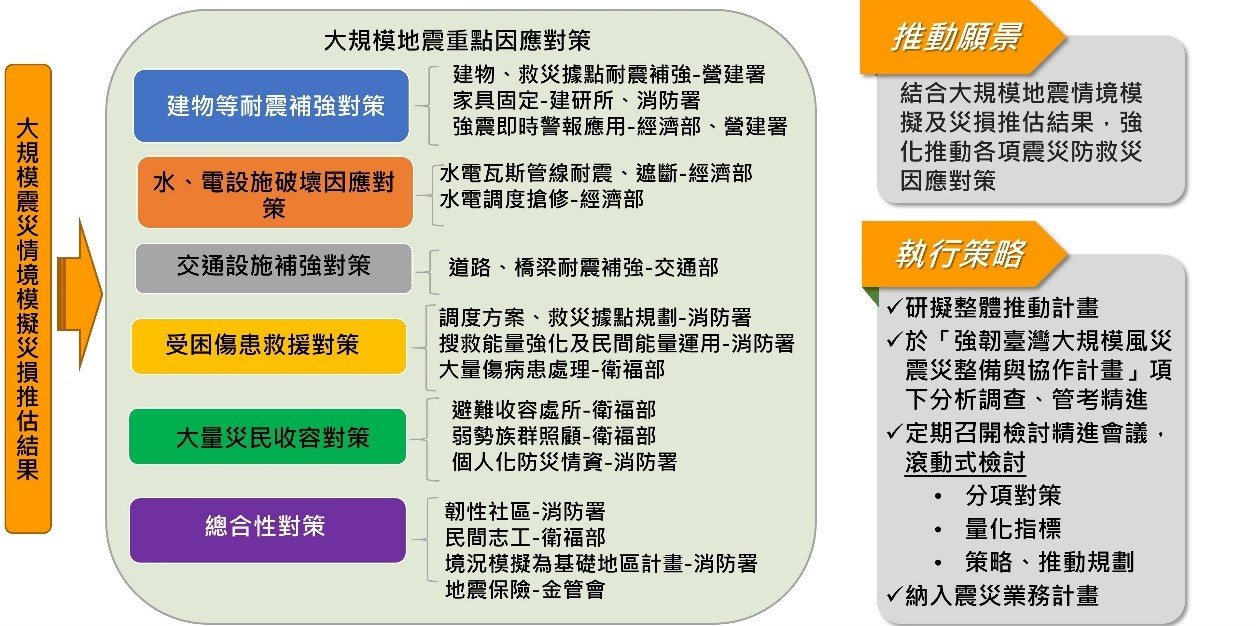

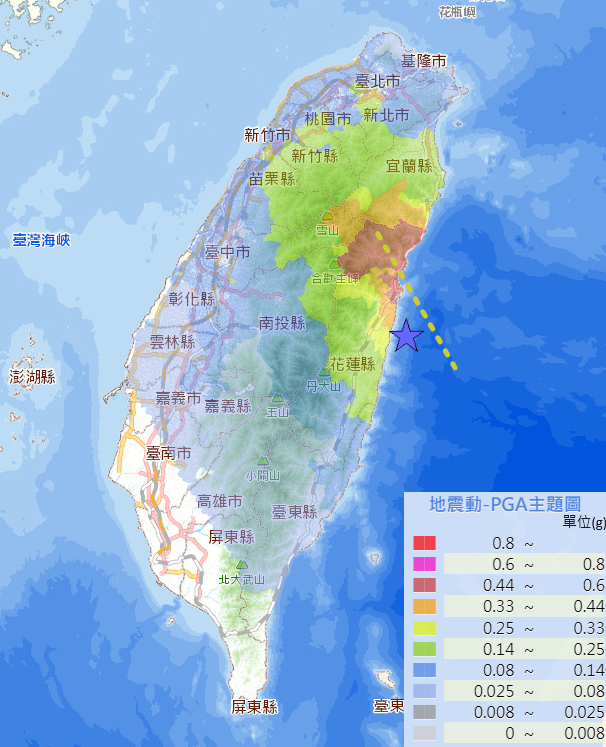

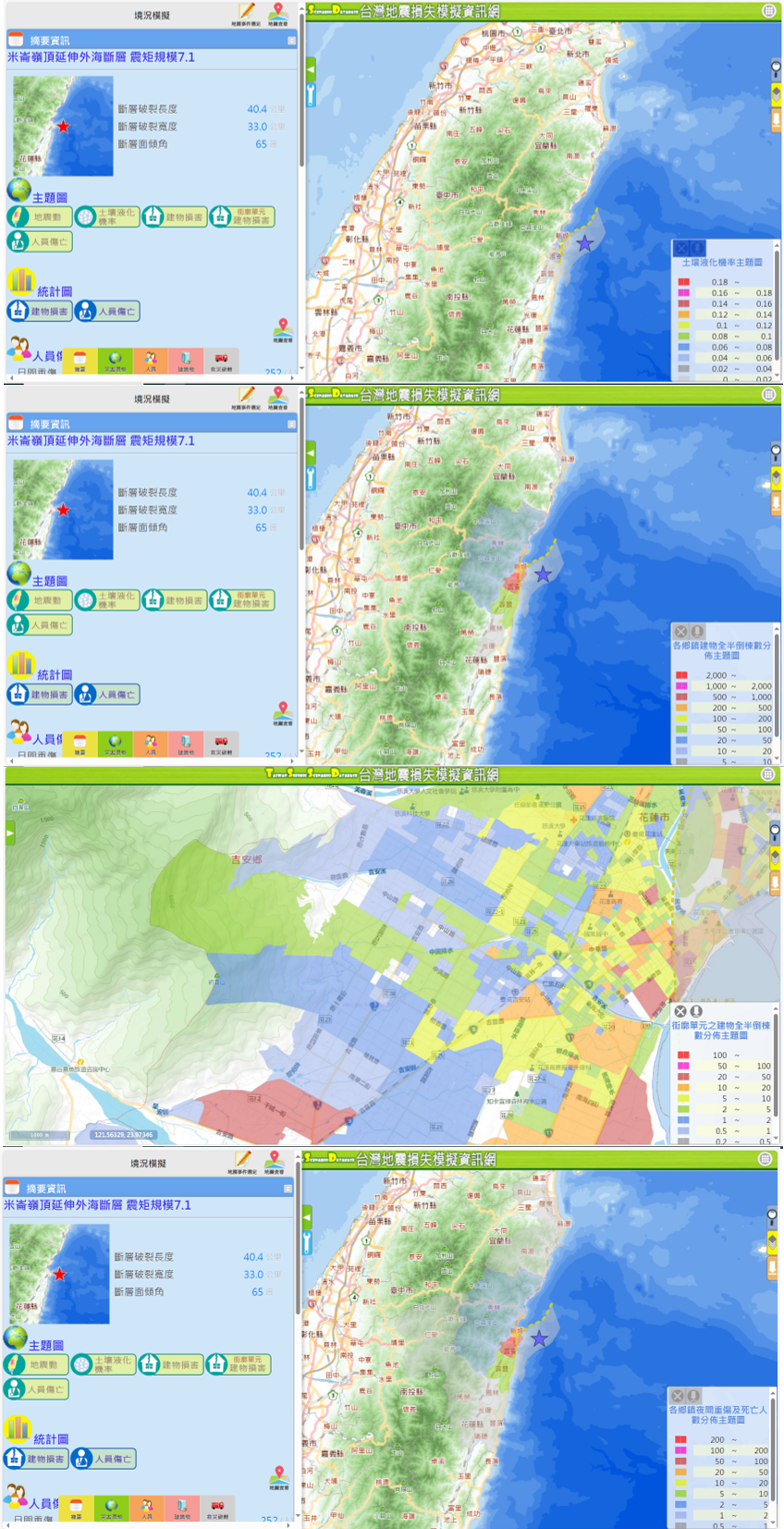

國科會逐年挑選出臺灣各地區發生機率高(圖三),且可能造成大量人命傷亡及建物損失的高危害潛勢斷層構造,進行地震情境模擬,並推估死傷人數、建物破壞、震後火災、短期收容、供電供水設施及通信基地台受損等災損資料,供各因應對策推動。(圖四)

每年的9月21日是臺灣的「國家防災日」,也標誌著防震準備的重要月份,每年國家防災日按照模擬大規模震災的情境,在模擬受災縣市開設救災支援集結據點,動員全國救災部隊集結於據點後,依次進行大規模震災人命搜救、評估、搜索和救援等作業,考量災區類比通訊中斷下建立緊急資通訊和視頻演練,以驗證救災方案的可行性,同時,進行國家級災難醫療救護隊(DMAT)的災害緊急醫療應變實作演練。

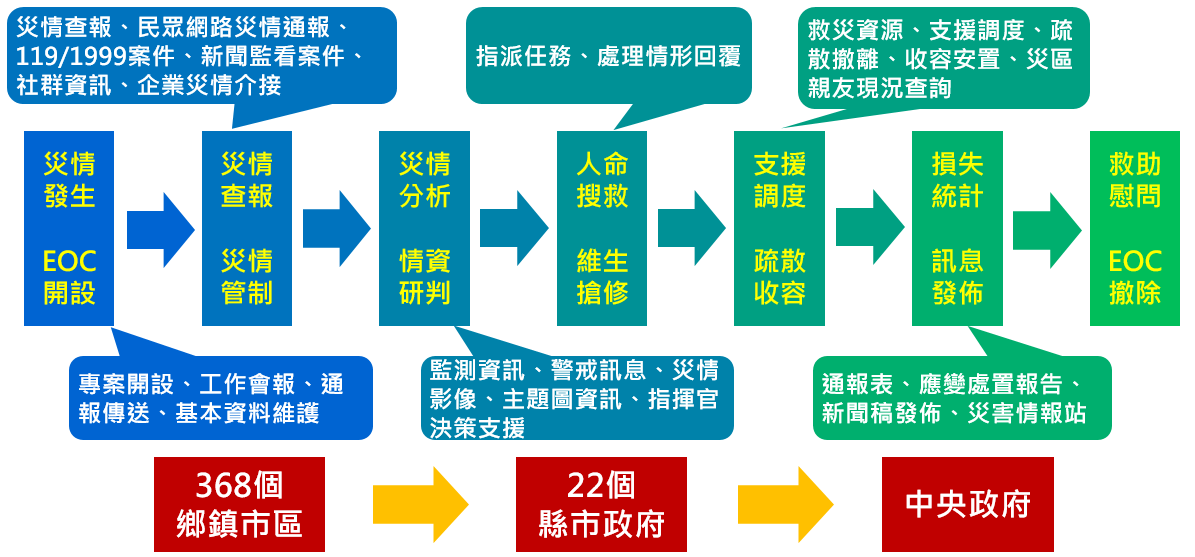

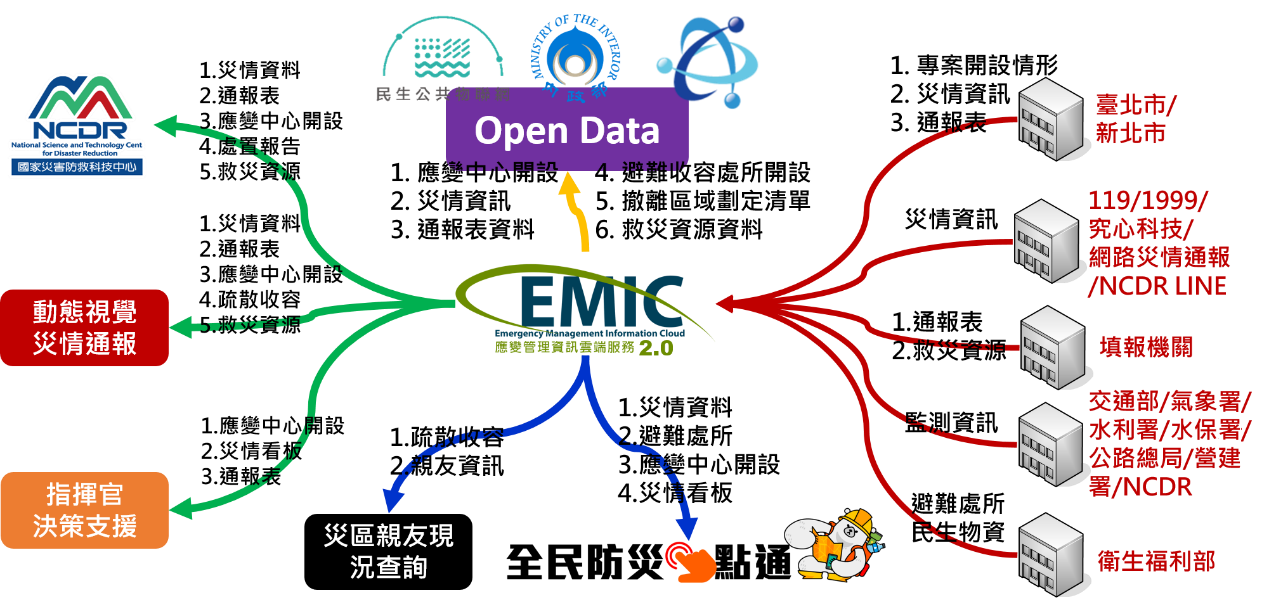

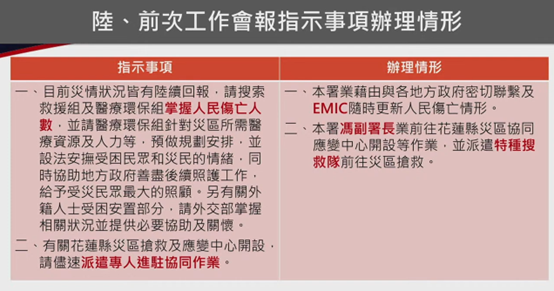

各級應變中心為了有效應對災害情況,利用應變管理資訊系統(EMIC)來協助災害應變與處置,並且能夠及時瞭解通報至災害應變中心,各項緊急事件之應變與處置情況。這系統不僅可以增強地方政府的有效運用與管理,還能協助收集災害防救相關資訊,並提供網路災情通報機制,以緩解大規模災害時案件受理線路超載的問題,同時採用行動科技執行各項災害防救工作,加強了現場資料收集、定位等工作。該系統的功能主要包括各級應變中心運作所需的災情彙整與處置等功能(圖五)。

EMIC資料庫內的訊息來源為各直轄市、縣市政府或中央部會建立業務主管的系統,並通過介面方式收集各直轄市、縣市及中央部會的資訊,以確保系統資料完整(圖六)。該系統包含主系統及輔助系統,其中,輔助系統涵蓋通報訊息、救災資源資料庫、災害情資、地震早期損失評估資訊及地震損失模擬資訊等(圖七),讓中央應變中心對於地震災情能即時掌握,並且預先模擬震災發生將產生的損失。

其中,災情填報時,需要填寫各項必要資訊,包括發生時間、地點、災情類別等。在選擇災情類別時,需注意部分類別有特殊選項,如道路、隧道災情需選擇是否雙向全線不通等,以利後續的人員調度以及居民疏散。地方政府在疏散撤離時,透過訊息服務平台(MSP)發送簡訊通知民眾移動至安全的環境或避難場所,並統計系統中撤離人員的情況。

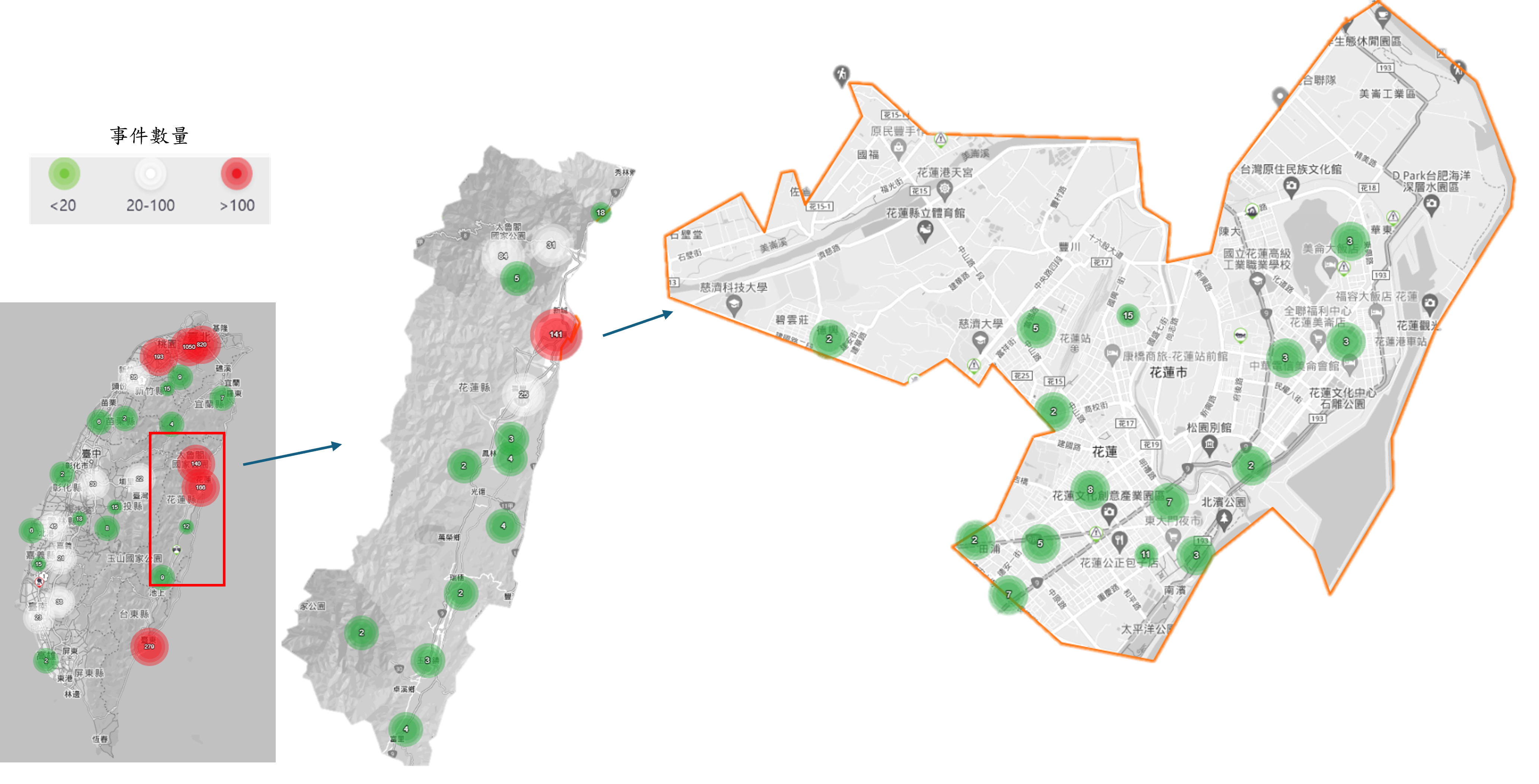

以0403花蓮地震災情應對為例,在地震發生後一小時即開設災害應變中心,期間透過EMIC系統中,地震早期損失及損失模擬等資訊,有效統整全臺最大地動加速度值(peak ground acceleration ,PGA)(圖八)以及各縣市災害情況資料及分布狀況,對於災害重點區域可以重點檢視(圖九),此評估系統可評估土壤液化機率、建物損害、人員傷亡等趨勢,並以視覺化色塊的方式呈現(圖十)。本次地震硬體設施損壞包括建築倒塌、交通運輸系統、水利設施等民生基礎設施的損害。另外,系統整合各縣市或受災區域所回報之傷亡和受困人數,此將成為後續搜救行動的重要參考。

根據應變管理資訊系統資訊,中央災害應變中心派遣專業搜救隊人力和機具(圖十一),投入受災區域以最快的速度搶救生命與排除受困的情況。此搜救行動會因為統計傷亡人數的滾動式更新(圖十二)而持續進行,並隨時調整救援策略,提高搜救效率。

地震災害的因應對策對臺灣而言至關重要,特別是針對強烈地震所帶來的嚴重影響。回顧過去的歷史,可以發現臺灣經歷多次強震的考驗後。內政部消防署與國科會的合作,透過在國家防災日進行震災情境的演練和災後救援的模擬,不斷強化對地震災害的應變能力和準備工作。在0403花蓮地震中,透過應變管理資訊系統(EMIC)應證,EMIC能夠有效且即時的掌握災情訊息及處理狀況,並且持續追蹤災區更新資訊,協助民眾進行疏散撤離與避難。面對天然災害,政府除依《災害防救法》加強落實各項防救災教育及演練外,隨著新興防災科技及傳播工具的進步,更長期投入災防科技的研發,使各級應變中心及早分析各種情境變因風險、衝擊等訊息,運用於平時防災整備與災時緊急應變。

全球氣候變遷及地理條件因素,臺灣發生災害的風險大增,為有效降低災害威脅,以科技與科學知識為基礎,透過災害情資快速串通且精準的綜整加值,提早分析災害的各種情境變化及背後所帶來的風險與衝擊,提升政府防災效能,降低民眾生命財產的損失是臺灣重要的防災政策。

內政部消防署,109年應變管理資訊系統(EMIC2.0)演練委託案,2020年。

震後緊急救護動員分派系統(MD-EMS)自動化先導研究,災害防救科技與管理學刊 第 12 卷第 1 期(2023 年 3 月)。