電子報

地名與災害之間的關聯(臺灣篇)

「aicu a zaljum singelit tua pina kazuan ni matju. saka nu peniliq itjen tua tjakaizuanan. inikatjen na tjedud tua pana kata veljiuwan.」,這段話源自於排灣族族語,翻譯成中文為:「流水是會懷念它曾經走過的路線,因此,假若我們需要選擇居留處所,應該避免靠近溪流和山澗。」(郭東雄,2016)。整段話傳遞了自然現象具有「重現性」,而先人的生活經驗,也令其學得避免選擇災害重複發生的位置做為居住地的智慧。日本在2011年的311地震後,開始留意沿海地帶的海嘯紀念碑所記錄的災害訊息(李佩芸與吳杰穎,2016),131期電子報也提到日本對於災害地名的豐富研究成果。古人的智慧與日本的經驗,點出了從地名了解自然災害重現性的重要性,因此本期電子報將焦點拉回至臺灣,爬梳目前國內對於這方面議題的保存與研究成果,讓大眾對於身旁周遭的環境有更深的認識。

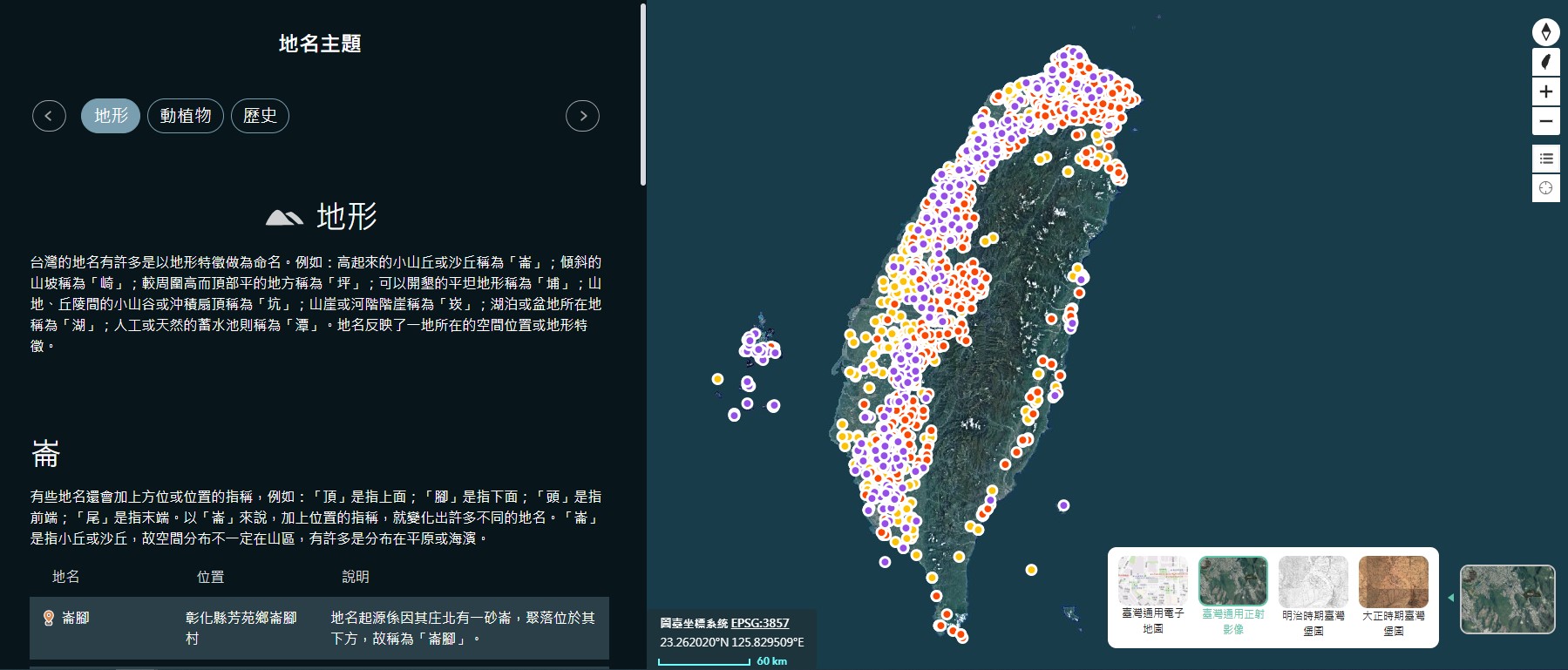

內政部彙整了歷年地名調查的成果,包含了經建版地圖與各式古地圖的地名,以及各地名辭典的資料,建置了「地名資訊服務網」,供民眾查詢使用。其網站便包含以「地形特徵」命名的地名主題分頁,介紹臺灣常見的與地形有關的地名(圖1)。筆者整合地名資訊服務網、相關專題成果,以及沈淑敏(2018)的研究計畫,列出與地形特徵有關的常見地名,主要與其所在位置的地勢有關:

✔ 「崙」:在臺灣北部,通常指山區丘陵地;但在南部,則多指平原區的沙丘;

✔ 「崎」:傾斜的山坡地;

✔ 「崁」:山崖或是河階崖的位置;

✔ 「坪」:地勢較高的平坦區,如河階地;

✔ 「湖」與「潭」:就其字面意思,為湖泊或蓄水處,通常也為低漥地;

✔ 「湳」與「坔」:有許多泥土淤積的低窪地,反映其時常淹水的情況;

✔ 「坑」:山谷的位置,或是山區與平原區交界的位置;

✔ 「窩」:客家族群用以指涉山谷地形的字;

這些與地形有關的地名,往往會搭配指示位置的字(如:上、前、頂等)共同組成,反映自然環境的空間關係。如「崎頂」與「崎腳」,係指某一處的山頂與山腳;其他如:「潭墘」、「港墘」,代表此地點位於水岸邊;或是「崁頭」與「崙背」,則分別指某個特定地形區的相對位置。對此有興趣的讀者,可以進一步在地名資訊服務網查詢。

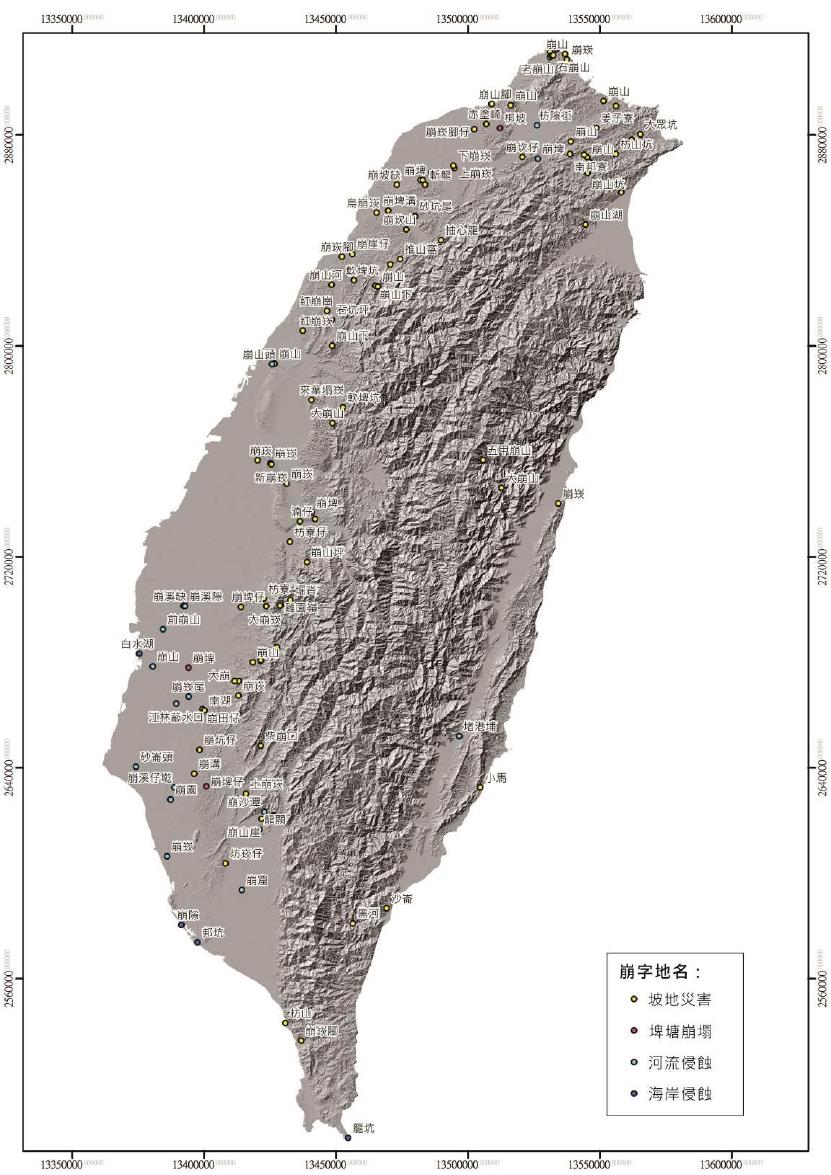

上一節提到的地名是與自然環境有關,並不一定與自然災害直接有關,所以沈淑敏(2018)進一步利用地名資訊服務網查詢臺灣的災害地名,以代表崩塌的關鍵字「崩」進行搜索。然而,有些地方雖然其地名含有「崩」,如嘉義的「崩橋」(別名為板橋後),其原意為木板搭建的橋,並非坡地發生崩塌;或是地名不含「崩」,但實際上其由來與崩塌有關,像是新北深坑的「南邦寮」即是發生過坡地崩塌的地點,其地名的「崩」字由「邦」替代,因為「崩」的台語讀音與漢字的「邦」相似。因此,研究團隊在整理災害相關地名時,同時也搜尋地名意義與地名沿革,並套疊歷史圖資評估可能發生災害的位置,重新繪製成圖2。

圖2共有133個與崩塌有關的地名,其中有107個與坡地災害有關,其餘則是較埤塘崩塌、河流及海岸侵蝕所造成的崩塌。在與坡地災害有關的例子中,常見的地名含有:「崩崁」與「崩山」。目前沈淑敏老師的團隊也已出版「形如其名:地名與地形的對話」一書,探討地形與地名之間的關聯,其中有兩個章節便探討自然災害與其相關地名。

雖然臺灣的地名研究成果已相當豐富,但仍存在部分限制。以圖2的崩塌災害相關地名為例,沈淑敏(2018)指出發生崩塌災害的地點多半在高山地區,但以「崩」為名的地點卻大部分分布在丘陵地或平原區,這個現象可能是不同族群熟悉的生活環境差異所致。原住民較熟悉高山的環境,在中文使用者不熟悉原住民族語言的情況下,若直接將以族語命名的地名音譯成漢字,則後續研究難以從「地名的文字」來理解族語所代表的真實意涵。再者,先前在劃分土地界線時,有關當局直接賦予當地不具原住民特色的地名,如:高雄桃源區的復興部落,進而失去古地名的原意。換言之,要了解高山地區地名與災害的關係,需要從原住民族語和未轉化成漢字前的地名著手,才能有較為全面的認識。

筆者透過原住民族語線上辭典,將「土石流」、「崩塌」與「山崩」三個詞彙翻譯成族語,再透過地名資訊服務網與原住民族環境知識匯聚平台搜尋相關結果。此外,沈淑敏(2018)及原委會(2007)的原住民族傳統領域調查報告,也有提到幾個反映災害地形的原住民族語地名,筆者整合上述的資料後,初步成果分享如下:

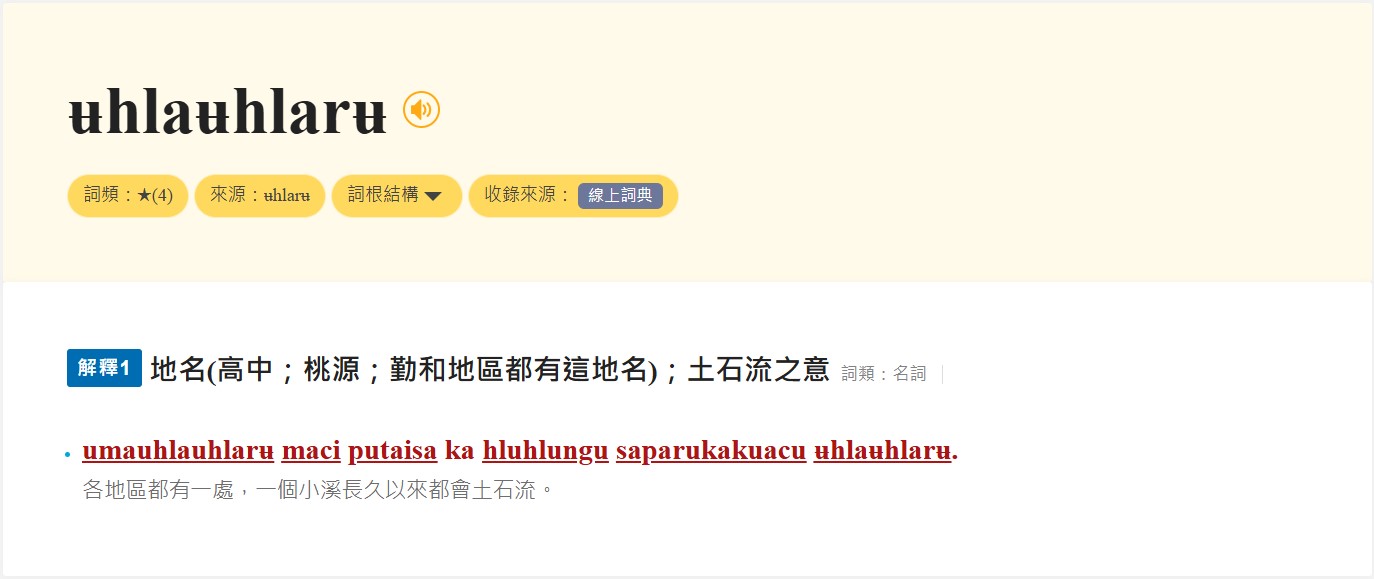

在進行翻譯時,原住民族語線上辭典收錄了「ʉhlaʉhlarʉ」一詞,為土石流的意思,同時也是高雄桃源區的高中、桃源、勤和地區的地名之一(圖3)。林司秦等(2023)在繪製桃源區-荖濃溪-001土砂災害地形特徵圖時,訪談了桃源區復興部落與高中部落的耆老,確認荖濃溪流域內的布唐布納斯溪有ʉhlaʉhlarʉ的稱呼,其集水區內也確實存在許多崩塌地,極可能導致後續的土石流發生(圖4)。而當地布農族人則稱布唐布納斯溪為punal,在其族語中也為土石流的意思,由此可見布唐布納斯溪對於當地的影響,在不同族的原住民的口中,都以土石流的詞彙描述之。

位於南投仁愛鄉的中原部落,其位於清流和眉原之間,故取名為中原。而在當地的族語中,則將此地命名為「meapung」,因為當地時常發生土石流,造成土地貧瘠,故得此名。筆者將農村水保署的土石流潛勢溪流圖資套疊至地礦中心的山崩雲地形圖,發現中原部落的位置就位在土石流沖積扇及影響範圍內(圖5,土石流潛勢溪流編號投縣DF006),故時常遭遇土石流的衝擊。

在泰雅族的族語中,字根「luhi-」表示崩塌地或是懸崖峭壁。沈淑敏(2018)訪問桃園復興區高義部落時,在地居民指處有一處位於通往部落路上崩塌地,一直以來被族人稱為「luhiy」,但受訪者表示在2004年前並沒有崩塌發生,所以當時不知道為何這個位置以「luhiy」為地名。直到2004年的艾利颱風過後,此處反覆地發生崩塌,受訪者才了解到前人以「luhiy」命名這個位置的用意(圖6)。另外一個與自然環境有關的地名為「tayax」,在泰雅族族語為地勢較高、坡度陡,或是懸崖峭壁的意思,以漢字音譯的地名有多種形式:「台/臺亞夫」、「抬耀」。

根據原委會(2007)的調查,苗栗南庄鵝公髻一帶因時常發生崩塌,故在當地賽夏族便以「haha:er」命名,因為「ha:r」在族語中為崩山的地方。在疊合山崩雲平台的歷史山崩目錄後,發現在「haha:er」一帶,確實有許多崩塌地存在,且相關地形也十分明顯(圖7)。

以上就是本期電子報的所有內容,從地形與環境選擇合適的居住地是先人傳下來的智慧,常常可以透過當地的(古)地名中尋得蛛絲馬跡。目前臺灣對於地名的調查有相當豐碩的成果,除了有相關整合網站可供民眾查詢,自然地名的研究計畫與專書也已出版,不過在了解原住民族語地名上還有許多努力的空間。語言是傳達歷史與情感的最佳載體,但隨時間與音譯不同下,失去了地名與災害潛勢間連結關係。此外,原住民部落對於土地的概念並不具有明確的邊界,這方面需要實地和地方耆老考證,才能得到更為豐富且完整的災害地名調查成果,提高大眾對於周遭環境的識覺,得以更加認識地名與災害之間的關聯。

紙本文獻

✔ 行政院原委會(2007)。96年度原住民族傳統領域土地調查後續計畫成果報告II-附錄。

✔ 李佩芸、吳杰穎(2016)。舊地名與水災關係研究:以臺北市與新北市為例。2016臺灣災害管理學會十週年年會論文集。

✔ 郭東雄(2016)。埋藏在綠色叢林中的寶藏-tjuvecekadan七佳部落。原住民族文獻,25,第4-12頁。

✔ 沈淑敏(2018)。融入地方知識的自然災害風險溝通—以臺灣地名為例。農村水保署創新研究計畫。

✔ 林司秦、沈淑敏、游牧笛(2023)。桃源區-荖濃溪-0001。二萬五千分之一土砂災害地形特徵圖說明書。

圖片資料

✔ 圖1、地名資訊服務網

✔ 圖3、原住民族語言線上辭典

✔ 圖4&6、山崩雲

臺灣災害地名相關網站資料

✔ 湳

✔ 淹水潛勢1

✔ 淹水潛勢2

✔ 原住民族環境知識匯聚平台